Book Title: Sanskrit Praveshika Author(s): Sudarshanlal Jain Publisher: Tara Book Agency View full book textPage 9

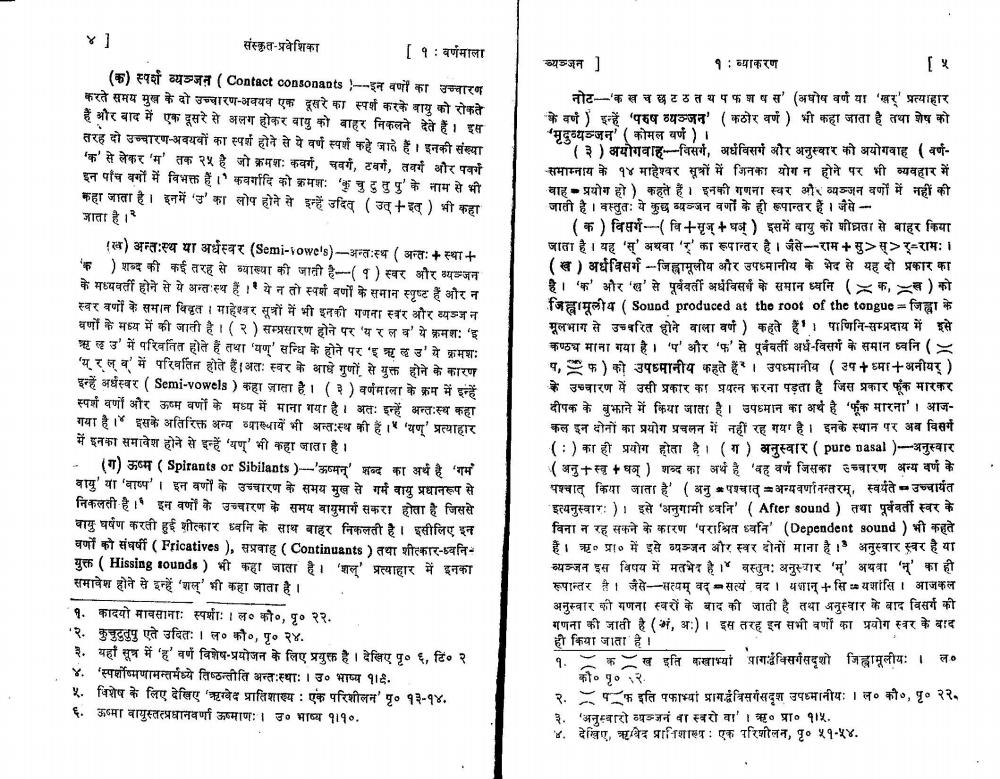

________________ संस्कृत-प्रवेशिका [1 : वर्णमाला व्यञ्जन ] १.व्याकरण [5 (क) स्पर्श व्य ञ्जन ( Contact consonants :-इन वर्गों का उच्चारण करते समय मुख के दो उच्चारण-अवयव एक दूसरे का स्पर्श करके वायु को रोकते हैं और बाद में एक दूसरे से अलग होकर वायु को बाहर निकलने देते हैं। इस तरह दो उच्चारण-अवयवों का स्पर्श होने से ये वर्ण स्पर्श कहे जाते हैं। इनकी संख्या 'क' से लेकर 'म' तक 25 है जो क्रमशः कवर्ग, पवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग इन पाँच वर्गों में विभक्त हैं।' कवर्गादि को क्रमशः 'चुटु तु पु' के नाम से भी कहा जाता है। इनमें 'उ' का लोप होने से इन्हें उदित् (उत् + इत् ) भी कहा जाता है। (ख) अन्तःस्थ या अर्धस्वर (Semi-vowels)-अन्तःस्थ (अन्तः+स्था+ 'क ) शब्द की कई तरह से ब्याख्या की जाती है-(१) स्वर और व्यञ्जन के मध्यवर्ती होने से ये अन्तःस्थ हैं। ये न तो स्पर्श वर्गों के समान स्पृष्ट हैं और न स्वर वर्गों के समान विद्वत / माहेश्वर सूत्रों में भी इनकी गणना स्वर और व्यञ्जन वर्गों के मध्य में की जाती है। (2) सम्प्रसारण होने पर य र ल व' ये क्रमशः 'इ ऋल उ' में परिवर्तित होते हैं तथा 'यण' सन्धि के होने पर 'इ ऋल उ' ये क्रमशः 'य र ल व' में परिवर्तित होते हैं। अतः स्वर के आधे गुणों से युक्त होने के कारण इन्हें अर्धस्वर ( Semi-vowels) कहा जाता है। (3) वर्णमाला के क्रम में इन्हें स्पर्ण वर्णों और ऊष्म वर्णों के मध्य में माना गया है। अतः इन्हें अन्तःस्थ कहा गया है। इसके अतिरिक्त अन्य व्याख्यायें भी अन्तःस्थ की हैं। 'यण' प्रत्याहार में इनका समावेश होने से इन्हें 'यण' भी कहा जाता है। - (ग) ऊष्म ( Spirants or Sibilants)-'कष्मन्' शब्द का अर्थ है 'गर्म वायु' या 'बाष्प'। इन वर्गों के उच्चारण के समय मुख से गर्म वायु प्रधानरूप से निकलती है। इन वर्गों के उच्चारण के समय वायुमार्ग सकरा होता है जिससे वायु घर्षण करती हुई शीत्कार ध्वनि के साथ बाहर निकलती है। इसीलिए इन वर्णों को संघर्षी (Fricatives ), सप्रवाह (Continuants) तथा शीत्कार-ध्वनियुक्त ( Hissing sounds) भी कहा जाता है। 'शल्' प्रत्याहार में इनका समावेश होने से इन्हें 'शल्' भी कहा जाता है। . 1. कादयो मावसानाः स्पीः / ल० को०, पृ० 22. '2. कुचुटुतुपु एते उदितः / ल० कौ०, पृ० 24. 3. यहाँ सूत्र में 'ह' वर्ण विशेष-प्रयोजन के लिए प्रयुक्त है / देखिए पृ० 6, टि०२ 4. 'स्पर्शीष्मणामन्तर्मध्ये तिष्ठन्तीति अन्तःस्थाः / उ० भाष्य 116. 5. विशेष के लिए देखिए 'ऋग्वेद प्रातिशाख्य : एक परिशीलन' पृ० 13-14. 6. ऊष्मा वायुस्तत्प्रधानवर्णा ऊष्माणः / उ० भाष्य 1 / 10. नोट..--'कस पछट त य प फ श ष स' (अघोष वर्ण या 'खर' प्रत्याहार के वर्ण। इन्हें 'परुष व्य ञ्जन' (कठोर वर्ण) भी कहा जाता है तथा शेष को 'मृदुव्यञ्जन' (कोमल वर्ण)। (3) अयोगवाह-विसर्ग, अर्धविसर्ग और अनुस्वार को अयोगवाह ( वर्णसमाम्नाय के 14 माहेश्वर सूत्रों में जिनका योग न होने पर भी व्यवहार में वाह-प्रयोग हो) कहते हैं। इनकी गणना स्वर और व्यञ्जन वर्गों में नहीं की जाती है। वस्तुतः ये कुछ व्यञ्जन वर्गों के ही रूपान्तर हैं। जैसे (क) विसर्ग-(वि+मृज् + घ) इसमें बायु को शीघ्रता से बाहर किया जाता है / वह 'स्' अथवा 'र' का रूपान्तर है। जैसे-राम+सु> >र-रामः / (ख) अर्धविसर्ग-जिह्वामूलीय और उपध्मानीय के भेद से यह दो प्रकार का है। 'क' और 'ख' से पूर्ववर्ती अर्धविसर्न के समान ध्वनि ( क, ख) को जिह्वामूलीय ( Sound produced at the root of the tongue - जिह्वा के मूलभाग से उच्चरित होने वाला वर्ण ) कहते हैं। पाणिनि-सम्प्रदाय में इसे कण्ठच माना गया है। 'प' और 'फ' से पूर्ववर्ती अर्ध-विसर्ग के समान ध्वनि (~ प, फ) को उपध्मानीय कहते हैं। उपध्मानीय (उपध्मा +अनीयर ) के उच्चारण में उसी प्रकार का प्रयत्न करना पड़ता है जिस प्रकार फूंक मारकर दीपक के बुझाने में किया जाता है। उपध्मान का अर्थ है 'फूंक मारना' / आजकल इन दोनों का प्रयोग प्रचलन में नहीं रह गया है। इनके स्थान पर अब विसर्ग (:) का ही प्रयोग होता है। (ग) अनुस्वार ( pure nasal)-अनुस्वार (अनु+स्व + ध ) शब्द का अर्थ है 'बह वर्ण जिसका उच्चारण अन्य वर्ण के पश्चात् किया जाता है' ( अनु - पश्चात् = अन्यवर्णानन्तरम्, स्वर्यते - उच्चार्यत इत्यनुस्वारः)। इसे 'अनुगामी ध्वनि' ( After sound ) तया पूर्ववर्ती स्वर के विना न रह सकने के कारण 'पराश्रित ध्वनि' (Dependent sound) भी कहते हैं। ऋ० प्रा० में इसे व्यजन और स्वर दोनों माना है।अनुस्वार स्वर है या व्यञ्जन इस विषय में मतभेद है। वस्तुन: अनुस्वार 'म्' अथवा 'न्' का ही रूपान्तर है। जैसे-सत्यम् वद् सत्यं वद / यवान् + सियासि / आजकल अनुस्वार की गणना स्वरों के बाद की जाती है तथा अनुस्वार के बाद विसर्ग की गणना की जाती है (भं, अ)। इस तरह इन सभी वर्गों का प्रयोग स्वर के बाद ही किया जाता है। 1. ख इति वखाभ्यां पागविसर्गसदृशो जिह्वामूलीयः / ल. कौ० पृ०१२. 2. पफ इति पफाभ्यां प्रागविसर्गसदृश उपध्मानीयः / ल. को०, पृ० 22, 3. 'अनुस्वारो व्यञ्जनं वा स्वरो वा' / ऋ० प्रा० 15. 4. देखिए, ऋग्वेद प्रातिशाप : एक परिशीलन, पृ०५१-५४.Page Navigation

1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 ... 150