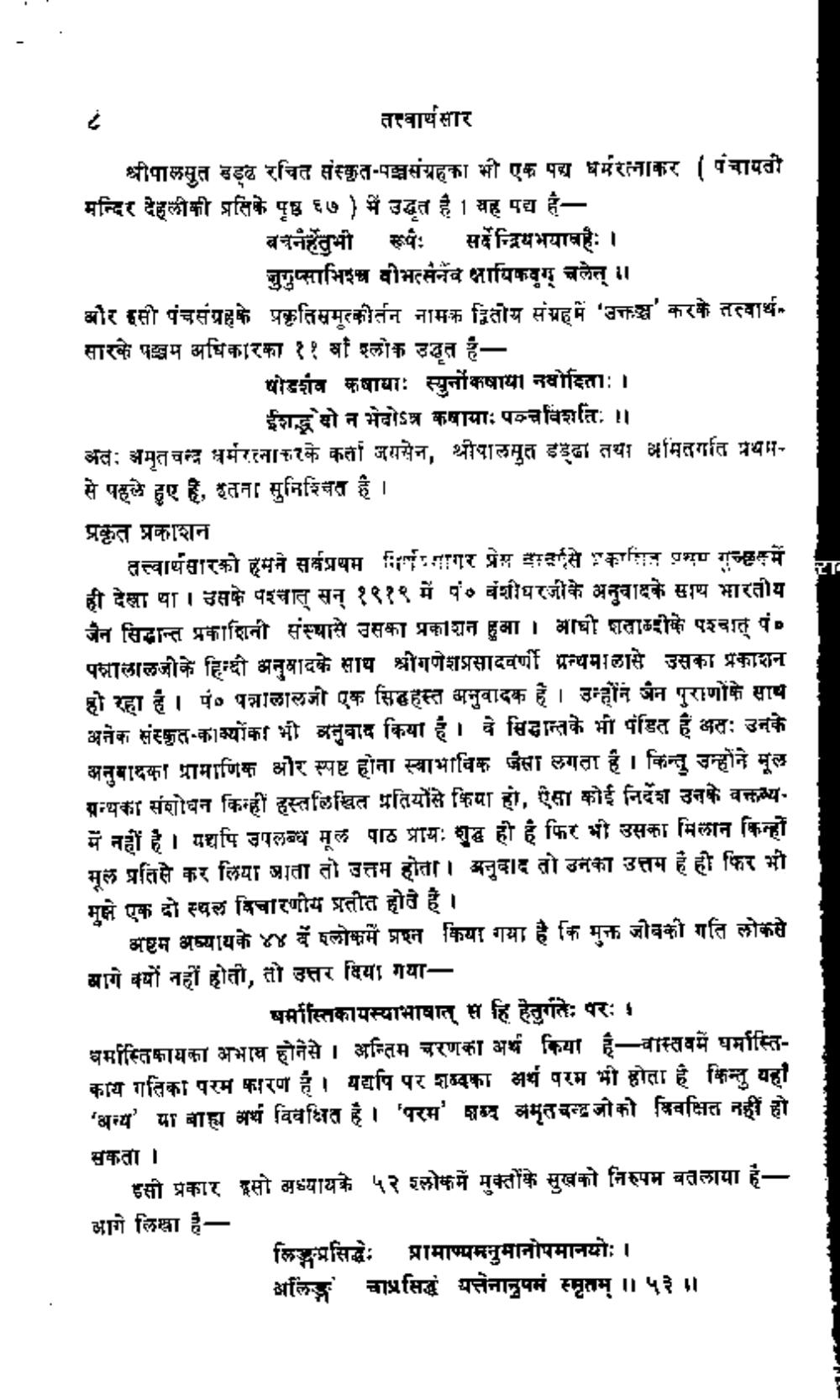

Book Title: Tattvarthsar Author(s): Amrutchandracharya, Pannalal Jain Publisher: Ganeshprasad Varni Digambar Jain Sansthan View full book textPage 7

________________ तस्वार्थसार श्रीपाल डड्ढ रचित संस्कृत पञ्चसंग्रहका भी एक पत्र धर्मरत्नाकर ( पंचायती मन्दिर देहलीकी प्रतिके पृष्ठ ६७ ) में उद्धृत है । यह पद्य है बर्हेतुभी रूपः सर्वेन्द्रियभयावहैः । जुगुप्साभिश्च वीभत्सेनॅव क्षायिकवृग् चलेत् ॥ और इसी पंचसंग्रह सारके पश्चम अधिकारका ११ प्रकृतिसमुत्कीर्तन नामक द्वितीय संग्रह 'उक्तञ्च' करके तत्वार्थश्लोक उद्धृत है षोडश कषायाः स्युनकषाया नवोदिताः । ईशद्ध यो न भेदोऽत्र कषायाः पञ्चविंशतिः ॥ अतः अमृतचन्द्र धर्मरत्नाकरके कर्ता जयसेन, श्रीपालसुत इड्ढा तथा अमिर्गात प्रथमसे पहले हुए हैं, इतना सुनिश्चित है । प्रकृत प्रकाशन तत्वार्थसारको हमने सर्वप्रथम 2 नागर प्रेस से प्रकाशित प्र ही देखा था। उसके पश्चात् सन् १९१९ में पं० वंशीधरजी के अनुवादके साथ भारतीय जैन सिद्धान्त प्रकाशिनी संस्थासे उसका प्रकाशन हुआ । आधी शताब्दीके पश्चात् पं पन्नालालजीके हिन्दी अनुवादके साथ श्रीगणेशप्रसादवर्णी ग्रन्थमालासे उसका प्रकाशन हो रहा है। पं० पन्नालालजी एक सिद्धहस्त अनुवादक हैं। उन्होंने जैन पुराणोंके साथ अनेक संस्कृत काव्यों का भी अनुवाद किया है । वे सिद्धान्त के भी पंडित हैं अतः उनके अनुवादका प्रामाणिक और स्पष्ट होना स्वाभाविक जैसा लगता है । किन्तु उन्होंने मूल ग्रन्थका संशोधन किन्हीं हस्तलिखित प्रतियोंसे क्रिया हो, ऐसा कोई निर्देश उनके वक्तव्य नहीं है । यद्यपि उपलब्ध मूल पाठ प्रायः शुद्ध ही हैं फिर भी उसका मिलान किन्हों मूल प्रतिसे कर लिया आता तो उत्तम होता। अनुवाद तो उनका उत्तम हैं ही फिर भी मुझे एक दो स्थल विचारणीय प्रतीत होते हैं । अष्टम अध्यायके ४४ वें श्लोक में प्रश्न किया गया है कि मुक्त जोवकी गति लोकसे बागे क्यों नहीं होती, तो उत्तर दिया गया धर्मास्तिका यस्याभाषात् स हि हेतुर्गतेः परः । धर्मास्तिकायका अभाव होनेसे । अन्तिम चरणका अर्थ किया है— वास्तव में धर्मास्तिकाय गतिका परम कारण है । यद्यपि पर शब्दका अर्थ परम भी होता है किन्तु यहाँ 'अन्य' या बाह्य अर्थ विवक्षित है। 'परम' शब्द अमृतचन्द्र जोको विवक्षित नहीं हो सकता । इसी प्रकार इस अध्यायके ५२ श्लोक में मुक्तोंके सुखको निरुपम बतलाया हैआगे लिखा है लिङ्गप्रसिद्धेः प्रामाण्यमनुमानोपमानयोः । अलिङ्ग चाप्रसिद्धं यत्तेनानुपमं स्मृतम् ।। ५३ ।। राPage Navigation

1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 ... 285