Book Title: Jainpad Sangraha 02 Author(s): Jain Granth Ratnakar Karyalaya Mumbai Publisher: Jain Granth Ratnakar Karyalay View full book textPage 8

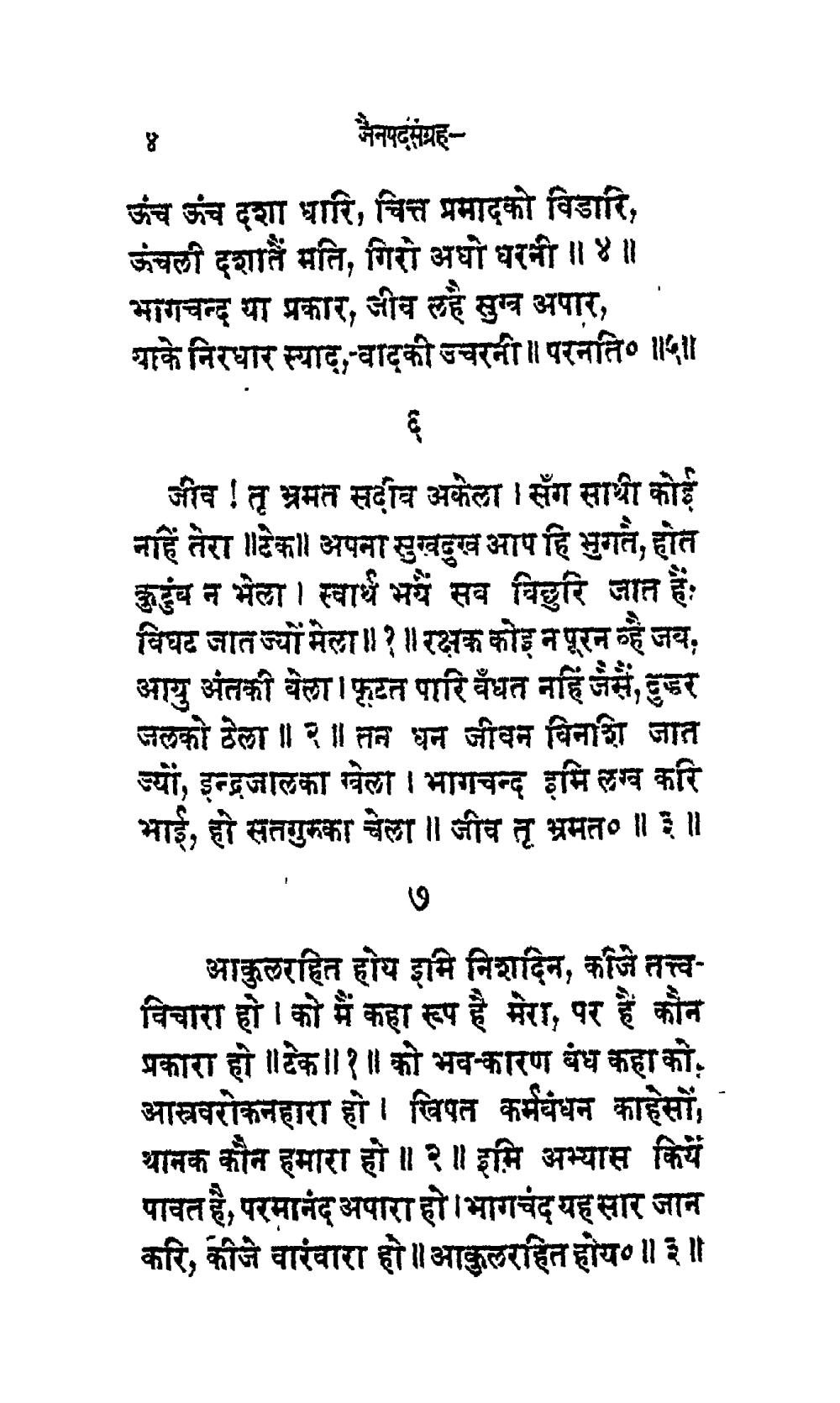

________________ जैनपदसंग्रहऊंच ऊंच दशा धारि, चित्त प्रमादको विडारि, ऊंचली दशात मति, गिरो अघो घरनी ॥४॥ भागचन्द या प्रकार, जीच लहै सुग्न अपार, थाके निरधार स्याद, वादकी उचरनी। परनति ॥॥ जीव ! तृ भ्रमत सदीव अकेला । सँग साथी कोई नाहि तेरा ॥टेका। अपना सुखदुख आप हि भुगते, होत कुटुंब न भेला । स्वार्थ भय सब विछुरि जात हैं: विघट जातज्यों मेला ॥ १॥ रक्षक कोइन पूरन व्है जय, आयु अंतकी बेला । फुटत पारि बँधत नहिं जसे, दुद्धर जलको ठेला ॥२॥ तन धन जीवन विनशि जात ज्यो, इन्द्रजालका बेला । भागचन्द इमि लग्व करि भाई, हो सतगुरुका चेला ॥ जीव तृ भ्रमत० ॥ ३॥ आकुलरहित होय इमि निशदिन, कौजे तत्त्वविचारा हो । को मैं कहा रूप है मेरा, पर हैं कौन प्रकारा हो ॥टेक॥१॥ को भव-कारण बंध कहा को, आस्रवरोकनहारा हो । खिपत कर्मबंधन काहसों, थानक कौन हमारा हो ॥२॥ इमि अभ्यास किये पावत है, परमानंद अपारा हो।भागचंद यह सार जान करि, कीजे वारंवारा हो॥आकुलरहित होय० ॥३॥Page Navigation

1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53