Book Title: Ashtpahud Author(s): Parasdas Jain Publisher: Bharatvarshiya Anathrakshak Jain Society View full book textPage 5

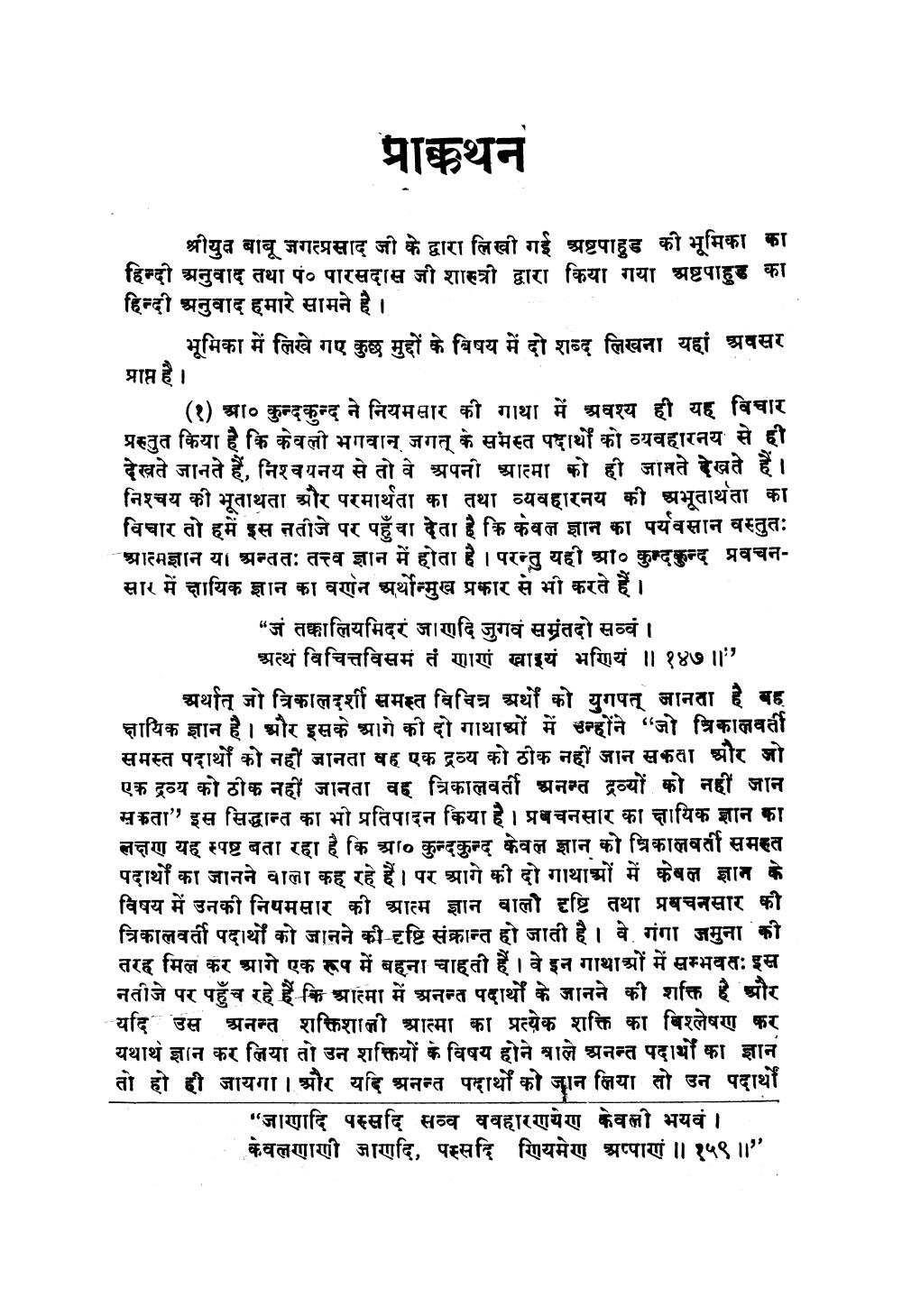

________________ प्राक्कथन श्रीयुव बाबू जगत्प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई अष्टपाहुड की भूमिका का हिन्दी अनुवाद तथा पं० पारसदास जी शास्त्री द्वारा किया गया अष्टपाहुड का हिन्दी अनुवाद हमारे सामने है। भूमिका में लिखे गए कुछ मुद्दों के विषय में दो शब्द लिखना यहां अवसर प्राप्त है। (१) प्रा० कुन्दकुन्द ने नियमसार की गाथा में अवश्य ही यह विचार प्रस्तुत किया है कि केवली भगवान जगत् के समस्त पदार्थों को व्यवहारनय से ही देखते जानते हैं, निश्वयनय से तो वे अपनी आत्मा को ही जामते देखते हैं। निश्चय की भूताथता और परमार्थता का तथा व्यवहारनय की अभूतार्थता का विचार तो हमें इस नतीजे पर पहुँचा देता है कि केवल ज्ञान का पर्यवसान वस्तुतः आत्मज्ञान या अन्ततः तत्त्व ज्ञान में होता है । परन्तु यही आ० कुन्दकुन्द प्रवचनसार में क्षायिक ज्ञान का वर्णन अर्थोन्मुख प्रकार से भी करते हैं। “जं तकालियमिदरं जाणदि जुगवं समंतदो सव्वं । अत्थं विचित्तविसमं तं णाणं खाइयं भणियं ॥ १४७ ॥" अर्थात् जो त्रिकालदर्शी समस्त विचित्र अर्थों को युगपत् जानता है यह क्षायिक ज्ञान है। और इसके आगे की दो गाथाओं में उन्होंने “जो त्रिकालवर्ती समस्त पदार्थों को नहीं जानता वह एक द्रव्य को ठीक नहीं जान सकता और जो एक द्रव्य को ठीक नहीं जानता वह त्रिकालवर्ती अनन्त द्रव्यों को नहीं जान सकता" इस सिद्धान्त का भी प्रतिपादन किया है। प्रवचनसार का क्षायिक ज्ञान का लक्षण यह स्पष्ट बता रहा है कि प्रा० कुन्दकुन्द केवल ज्ञान को त्रिकालवर्ती समहत पदार्थों का जानने वाला कह रहे हैं। पर आगे की दो गाथाओं में केवल ज्ञान के विषय में उनकी नियमसार की आत्म ज्ञान वाली दृष्टि तथा प्रवचनसार की त्रिकालवर्ती पदार्थों को जानने की दृष्टि संक्रान्त हो जाती है। वे गंगा जमुना की तरह मिल कर आगे एक रूप में बहना चाहती हैं। वे इन गाथाओं में सम्भवतः इस नतीजे पर पहुंच रहे हैं कि आत्मा में अनन्त पदार्थों के जानने की शक्ति है और यदि उस अनन्त शक्तिशाली आत्मा का प्रत्येक शक्ति का विश्लेषण कर यथार्थ ज्ञान कर लिया तो उन शक्तियों के विषय होने वाले अनन्त पदार्थों का ज्ञान तो हो ही जायगा । और यदि अनन्त पदार्थों को जान लिया तो उन पदार्थों "जाणादि पस्सदि सव्व ववहारणयेण केवली भयवं । केवलणाणी जाणदि, पस्सदि णियमेण अप्पाणं ॥ १५९ ॥"Page Navigation

1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ... 178