Book Title: Jainpad Sangraha 01 Author(s): Nathuram Premi Publisher: Jain Granth Ratnakar Karyalay View full book textPage 8

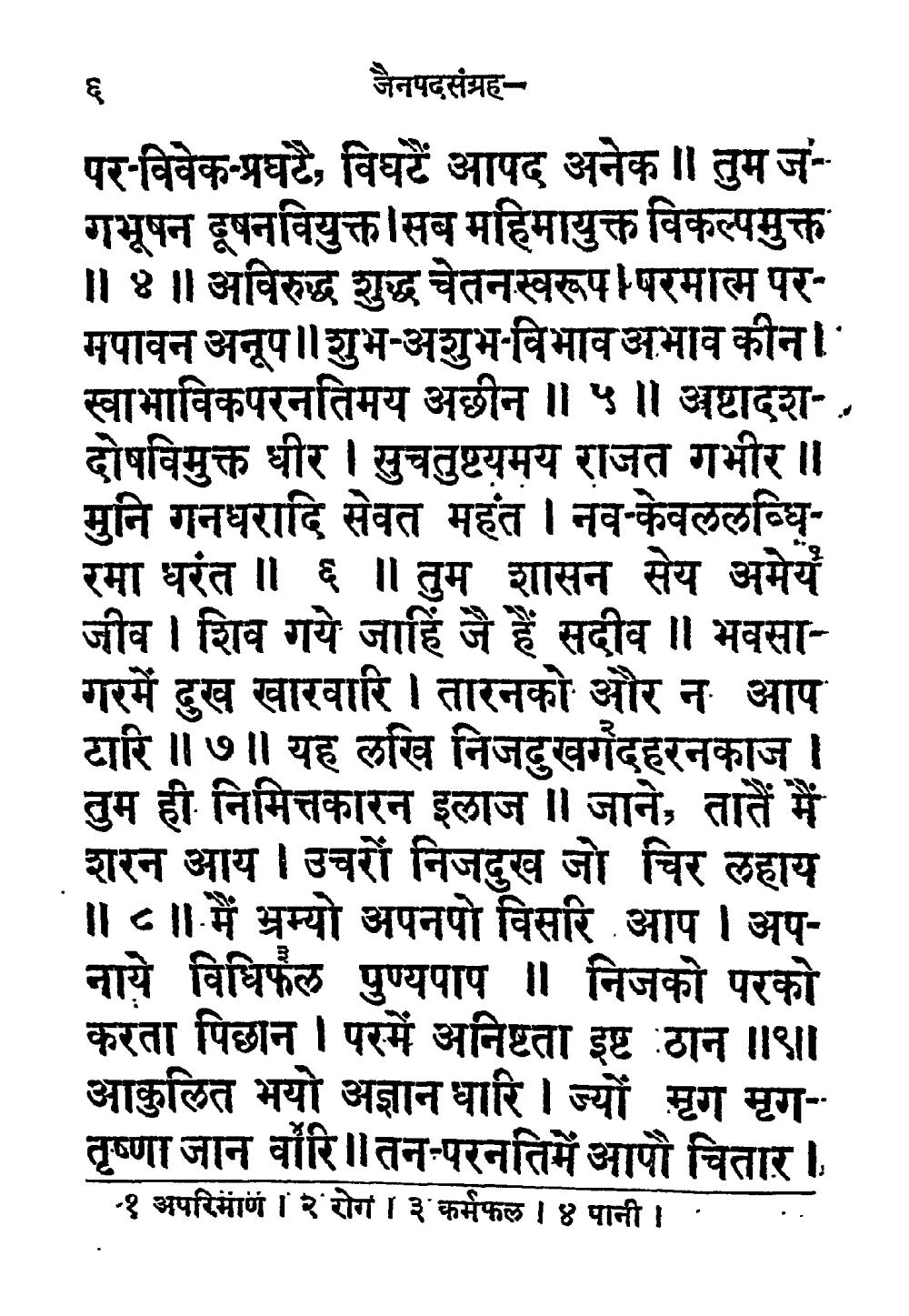

________________ जैनपदसंग्रहपर-विवेक-प्रघटै, विघटें आपद अनेक ॥ तुम जंगभूषन दूषनवियुक्त।सब महिमायुक्त विकल्पमुक्त ॥ ४ ॥ अविरुद्ध शुद्ध चेतनखरूप परमात्म परमपावन अनूप॥शुभ-अशुभ-विभावअभाव कीन। खाभाविकपरनतिमय अछीन ॥ ५॥ अष्टादश-. दोषविमुक्त धीर । सुचतुष्टयमय राजत गभीर ।। मुनि गनधरादि सेवत महंत । नव केवललब्धिरमा धरंत ॥ ६ ॥ तुम शासन सेय अमेय जीव । शिव गये जाहिं जै हैं सदीव ॥ भवसागरमें दुख खारवारि । तारनको और न आप टारि ॥७॥ यह लखि निजदुखगेदहरनकाज । तुम ही निमित्तकारन इलाज ॥ जाने, तातैं मैं शरन आय । उचरों निजदुख जो चिर लहाय ॥ ८॥ मैं भ्रम्यो अपनपो विसरि आप । अपनाये विधिफल पुण्यपाप ॥ निजको परको करता पिछान । परमें अनिष्टता इष्ट ठान ।।९।। आकुलित भयो अज्ञान धारि । ज्यों मृग मृगतृष्णा जान वारि॥तन-परनतिमें आपौ चितार। __ .१ अपरिमाणं । २ रोग । ३ कर्मफल । ४ पानी। 'Page Navigation

1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 ... 253