Book Title: Kundalini yoga Ek Vishleshan Author(s): Kripalvanand Publisher: Z_Pushkarmuni_Abhinandan_Granth_012012.pdf View full book textPage 9

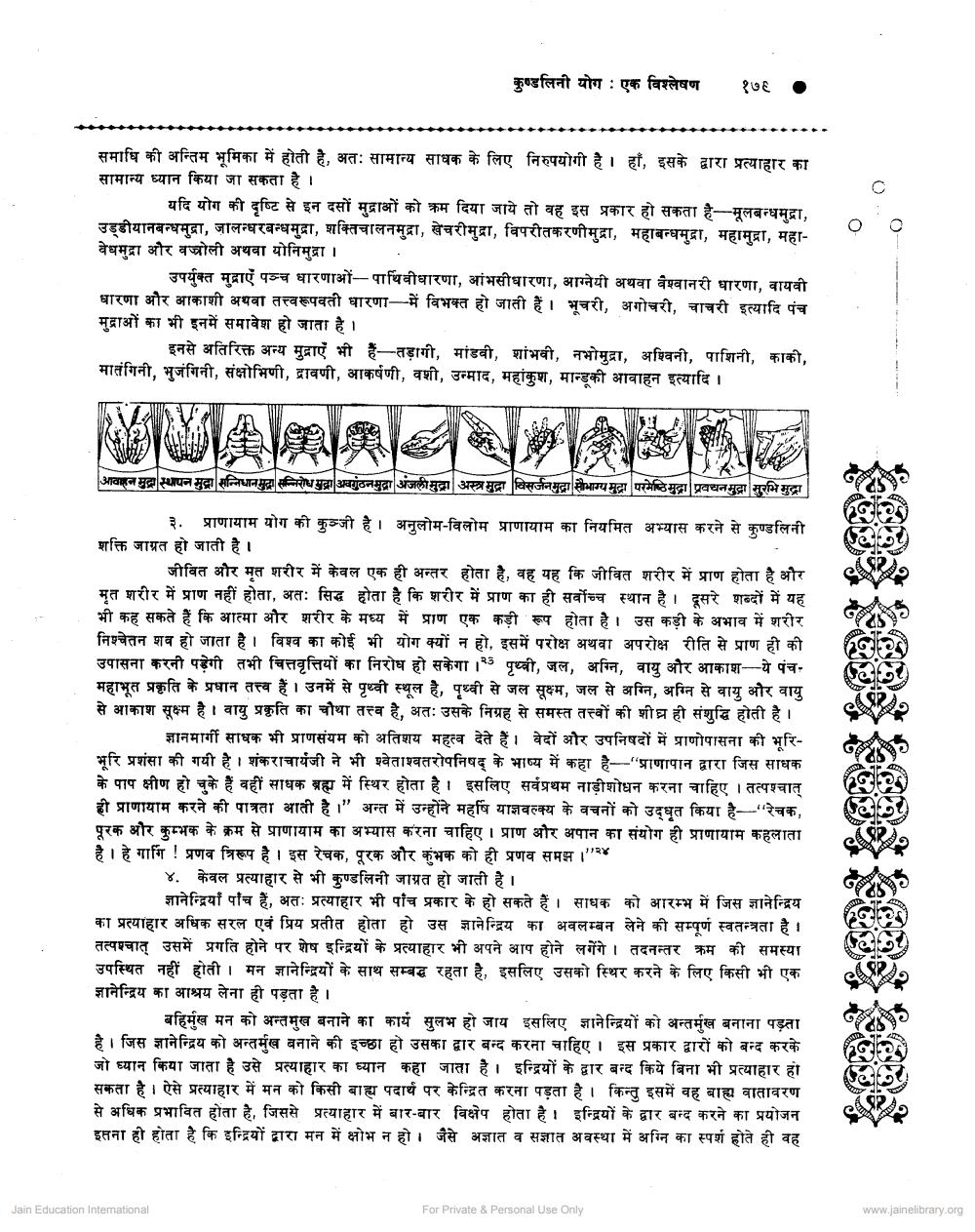

________________ कुण्डलिनी योग : एक विश्लेषण समाधि की अन्तिम भूमिका में होती है, अतः सामान्य साधक के लिए निरुपयोगी है। हाँ, इसके द्वारा प्रत्याहार का सामान्य ध्यान किया जा सकता है । यदि योग की दृष्टि से इन दसों मुद्राओं को क्रम दिया जाये तो वह इस प्रकार हो सकता है-मूलबन्धमुद्रा, उड्डीयानबन्धमुद्रा, जालन्धरबन्धमुद्रा, शक्तिचालनमुद्रा, खेचरीमुद्रा, विपरीतकरणीमुद्रा, महाबन्धमुद्रा, महामुद्रा, महावेधमुद्रा और वज्रोली अथवा योनिमुद्रा। उपर्युक्त मुद्राएँ पञ्च धारणाओं-पार्थिवीधारणा, आंभसीधारणा, आग्नेयी अथवा वैश्वानरी धारणा, वायवी धारणा और आकाशी अथवा तत्त्वरूपवती धारणा–में विभक्त हो जाती हैं। भूचरी, अगोचरी, चाचरी इत्यादि पंच मुद्राओं का भी इनमें समावेश हो जाता है। इनसे अतिरिक्त अन्य मुद्राएँ भी हैं-तड़ागी, मांडवी, शांभवी, नभोमुद्रा, अश्विनी, पाशिनी, काकी, मातंगिनी, भुजंगिनी, संक्षोभिणी, द्रावणी, आकर्षणी, वशी, उन्माद, महांकुश, मान्डूकी आवाहन इत्यादि । आवाहन मुद्रा स्थापन मुद्रा सन्निधान मुद्रा सन्निरोप मुद्रा अवगुंठनमुद्रा अंजलीमुद्रा अस्त्र मुद्रा विसर्जन मुद्रा सौभाग्य मुद्रा परमेष्ठिमुद्रा प्रवचन मुद्रा सुरभि मुद्रा ३. प्राणायाम योग की कुञ्जी है। अनुलोम-विलोम प्राणायाम का नियमित अभ्यास करने से कुण्डलिनी शक्ति जाग्रत हो जाती है। जीवित और मृत शरीर में केवल एक ही अन्तर होता है, वह यह कि जीवित शरीर में प्राण होता है और मृत शरीर में प्राण नहीं होता, अत: सिद्ध होता है कि शरीर में प्राण का ही सर्वोच्च स्थान है। दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि आत्मा और शरीर के मध्य में प्राण एक कड़ी रूप होता है। उस कड़ी के अभाव में शरीर निश्चेतन शव हो जाता है। विश्व का कोई भी योग क्यों न हो, इसमें परोक्ष अथवा अपरोक्ष रीति से प्राण ही की उपासना करनी पड़ेगी तभी चित्तवृत्तियों का निरोध हो सकेगा। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश-ये पंचमहाभूत प्रकृति के प्रधान तत्त्व हैं। उनमें से पृथ्वी स्थूल है, पृथ्वी से जल सूक्ष्म, जल से अग्नि, अग्नि से वायु और वायु से आकाश सूक्ष्म है । वायु प्रकृति का चौथा तत्त्व है, अतः उसके निग्रह से समस्त तत्त्वों की शीघ्र ही संशुद्धि होती है। ___ज्ञानमार्गी साधक भी प्राणसंयम को अतिशय महत्व देते हैं। वेदों और उपनिषदों में प्राणोपासना की भूरिभूरि प्रशंसा की गयी है। शंकराचार्यजी ने भी श्वेताश्वतरोपनिषद् के भाष्य में कहा है-"प्राणापान द्वारा जिस साधक के पाप क्षीण हो चुके हैं वहीं साधक ब्रह्म में स्थिर होता है। इसलिए सर्वप्रथम नाड़ीशोधन करना चाहिए । तत्पश्चात् ही प्राणायाम करने की पात्रता आती है।" अन्त में उन्होंने महर्षि याज्ञवल्क्य के वचनों को उद्धृत किया है-"रेचक, पूरक और कुम्भक के क्रम से प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। प्राण और अपान का संयोग ही प्राणायाम कहलाता है। हे गार्गि ! प्रणव त्रिरूप है । इस रेचक, पूरक और कुंभक को ही प्रणव समझ ।"२४ ४. केवल प्रत्याहार से भी कुण्डलिनी जाग्रत हो जाती है। ज्ञानेन्द्रियाँ पाँच हैं, अतः प्रत्याहार भी पांच प्रकार के हो सकते हैं। साधक को आरम्भ में जिस ज्ञानेन्द्रिय का प्रत्याहार अधिक सरल एवं प्रिय प्रतीत होता हो उस ज्ञानेन्द्रिय का अवलम्बन लेने की सम्पूर्ण स्वतन्त्रता है। तत्पश्चात् उसमें प्रगति होने पर शेष इन्द्रियों के प्रत्याहार भी अपने आप होने लगेंगे। तदनन्तर क्रम की समस्या उपस्थित नहीं होती। मन ज्ञानेन्द्रियों के साथ सम्बद्ध रहता है, इसलिए उसको स्थिर करने के लिए किसी भी एक ज्ञानेन्द्रिय का आश्रय लेना ही पड़ता है। बहिर्मुख मन को अन्तमुख बनाने का कार्य सुलभ हो जाय इसलिए ज्ञानेन्द्रियों को अन्तर्मुख बनाना पड़ता है। जिस ज्ञानेन्द्रिय को अन्तर्मुख बनाने की इच्छा हो उसका द्वार बन्द करना चाहिए। इस प्रकार द्वारों को बन्द करके जो ध्यान किया जाता है उसे प्रत्याहार का ध्यान कहा जाता है। इन्द्रियों के द्वार बन्द किये बिना भी प्रत्याहार हो सकता है। ऐसे प्रत्याहार में मन को किसी बाह्य पदार्थ पर केन्द्रित करना पड़ता है। किन्तु इसमें वह बाह्य वातावरण से अधिक प्रभावित होता है, जिससे प्रत्याहार में बार-बार विक्षेप होता है। इन्द्रियों के द्वार बन्द करने का प्रयोजन इतना ही होता है कि इन्द्रियों द्वारा मन में क्षोभ न हो। जैसे अज्ञात व सज्ञात अवस्था में अग्नि का स्पर्श होते ही वह (Soday Jain Education International For Private & Personal Use Only www.jainelibrary.orgPage Navigation

1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20