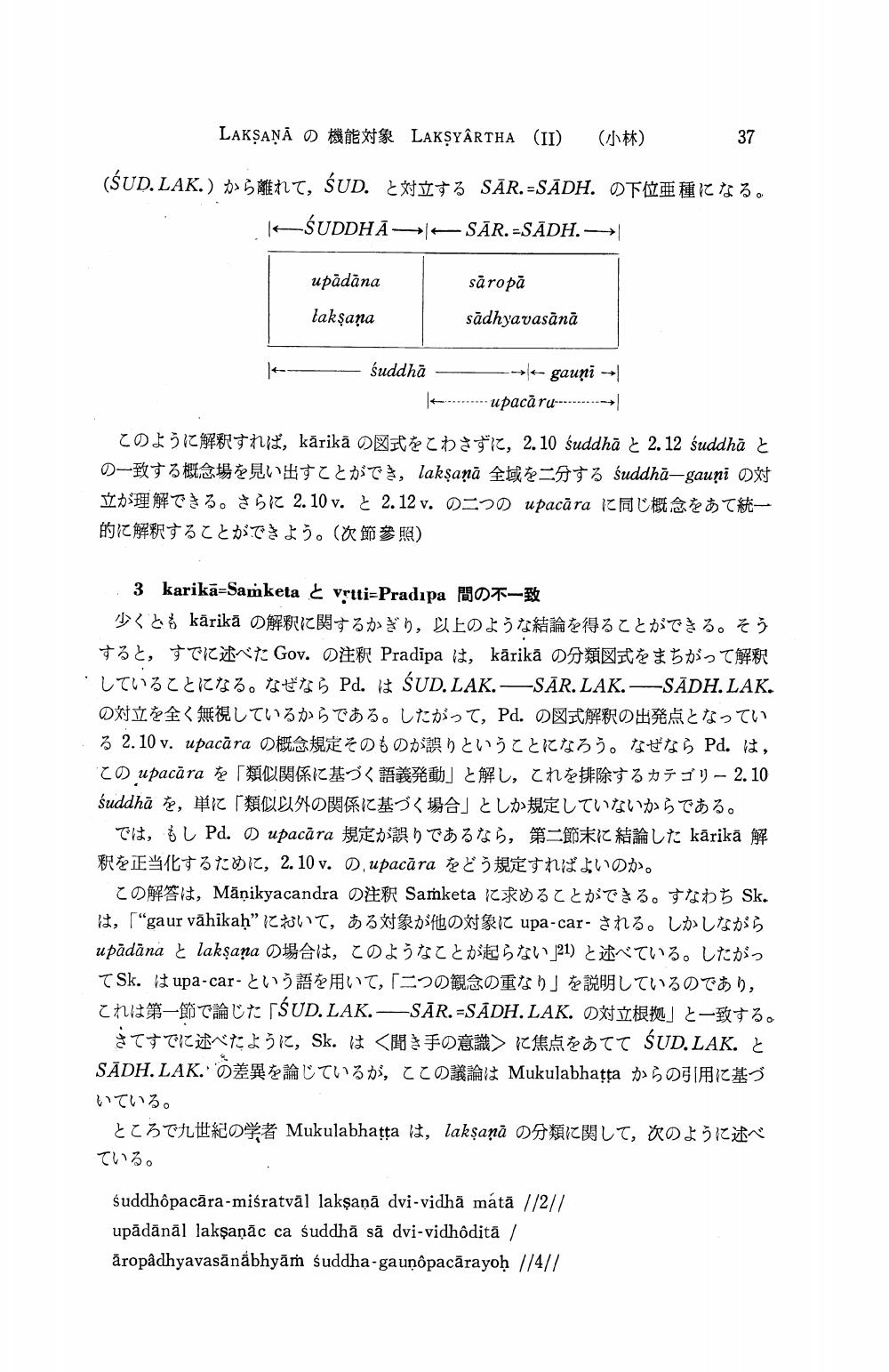

________________ LAKSANA の 機能対象 LAKSYARTHA (II) (小林) 37 (SUD.LAK.)から離れて, SUD. と対立する SAR. -SADH. の下位亜種になる。 SUDDHA-| SAR. =SADH. -- upadana saropa taksana sadhyavasana - suddha に - gauni - ...upacara-------->| このように解釈すれば,karika の図式をこわさずに, 2.10 suddha と 2.12 suddha と の一致する概念場を見い出すことができ, laksana 全域を二分する suddha-gauni の対 立が理解できる。さらに 2.10 v. と 2.12 v. の二つの upacara に同じ概念をあて統一 的に解釈することができよう。(次節参照) 3 karika=Samketa -- vrtti-Pradipa 107少くとも karika の解釈に関するかぎり,以上のような結論を得ることができる。そう すると、 すでに述べた Gov. の注釈 Pradipa は, karika の分類図式をまちがって解釈 2911821273 2Yet 5 Pd. lit SUD.LAK. --SAR.LAK. --SADH.LAK. の対立を全く無視しているからである。したがって,Pd. の図式解釈の出発点となってい る 2.10 v. upacara の概念規定そのものが誤りということになろう。なぜなら Pd. は, この upacara を「類似関係に基づく語義発動」と解し,これを排除するカテゴリー 2.10 suddha を,単に「類似以外の関係に基づく場合」としか規定していないからである。 では, もし Pd. の upacara 規定が誤りであるなら,第二節末に結論した karika 解 釈を正当化するために, 2.10 v. の.upacara をどう規定すればよいのか。 この解答は, Manikyacandra の注釈 Samketa に求めることができる。すなわち Sk. は, ["gaur vahikah" において,ある対象が他の対象に upa-carされる。しかしながら upadana と laksana の場合は,このようなことが起らない」21) と述べている。したがっ てSk. は upa-car- という語を用いて, 「二つの観念の重なり」を説明しているのであり, これは第一節で論じた「SUD.LAK-SAR.SADH.LAK. の対立根拠」と一致する。 さてすでに述べたように, Sk. は <聞き手の意識 > に焦点をあてて SUD.LAK. と SADH. LAK..の差異を論じているが,ここの議論は Mukulabhatta からの引用に基づ いている。 ところで九世紀の学者 Mukulabhatta は, laksana の分類に関して,次のように述べ ている。 suddhopacara-misratval laksana dvi-vidha mata 1/2// upadanal laksanac ca suddha sa dvi-vidhodita / aropadhyavasanabhyam suddha-gaunopacarayoh 7/4//