________________

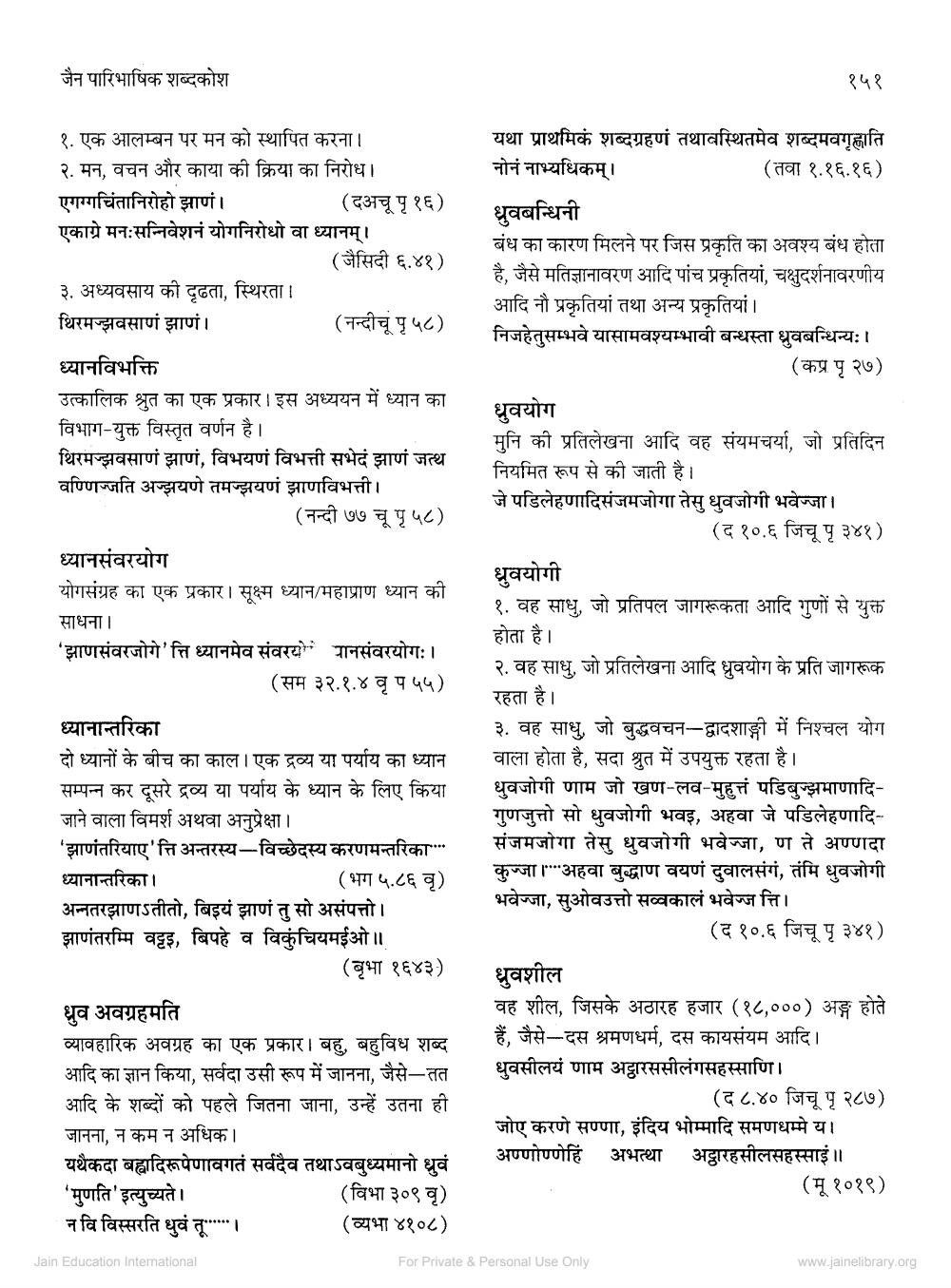

जैन पारिभाषिक शब्दकोश

१५१

१. एक आलम्बन पर मन को स्थापित करना।

यथा प्राथमिकं शब्दग्रहणं तथावस्थितमेव शब्दमवगहाति २. मन, वचन और काया की क्रिया का निरोध ।

नोनं नाभ्यधिकम्।

(तवा १.१६.१६) एगग्गचिंतानिरोहो झाणं। __ (दअचू पृ १६) ध्रुवबन्धिनी एकाग्रे मनःसन्निवेशनं योगनिरोधो वा ध्यानम्।।

बंध का कारण मिलने पर जिस प्रकृति का अवश्य बंध होता (जैसिदी ६.४१)

है, जैसे मतिज्ञानावरण आदि पांच प्रकृतियां, चक्षुदर्शनावरणीय ३. अध्यवसाय की दृढता, स्थिरता।

आदि नौ प्रकृतियां तथा अन्य प्रकृतियां। थिरमज्झवसाणं झाणं।

(नन्दीचू पृ ५८)

निजहेतुसम्भवे यासामवश्यम्भावी बन्धस्ता ध्रुवबन्धिन्यः। ध्यानविभक्ति

(कप्र पृ २७) उत्कालिक श्रुत का एक प्रकार । इस अध्ययन में ध्यान का

ध्रुवयोग विभाग-युक्त विस्तृत वर्णन है।

मुनि की प्रतिलेखना आदि वह संयमचर्या, जो प्रतिदिन थिरमज्झवसाणं झाणं, विभयणं विभत्ती सभेदं झाणं जत्थ

नियमित रूप से की जाती है। वणिज्जति अज्झयणे तमज्झयणं झाणविभत्ती।

जे पडिलेहणादिसंजमजोगा तेसु धुवजोगी भवेज्जा। (नन्दी ७७ चू पृ५८)

(द १०.६ जिचू पृ ३४१) ध्यानसंवरयोग

ध्रुवयोगी योगसंग्रह का एक प्रकार। सूक्ष्म ध्यान/महाप्राण ध्यान की

१. वह साधु, जो प्रतिपल जागरूकता आदि गुणों से युक्त साधना।

होता है। 'झाणसंवरजोगे'त्ति ध्यानमेव संवरयो पानसंवरयोगः।

२. वह साधु, जो प्रतिलेखना आदि ध्रुवयोग के प्रति जागरूक (सम ३२.१.४ वृ प ५५)

रहता है। ध्यानान्तरिका

३. वह साधु, जो बुद्धवचन-द्वादशाङ्गी में निश्चल योग दो ध्यानों के बीच का काल। एक द्रव्य या पर्याय का ध्यान वाला होता है, सदा श्रुत में उपयुक्त रहता है। सम्पन्न कर दूसरे द्रव्य या पर्याय के ध्यान के लिए किया धुवजोगी णाम जो खण-लव-मुहुत्तं पडिबुज्झमाणादिजाने वाला विमर्श अथवा अनुप्रेक्षा।

गुणजुत्तो सो धुवजोगी भवइ, अहवा जे पडिलेहणादि'झाणंतरियाए'त्ति अन्तरस्य-विच्छेदस्य करणमन्तरिका.

संजमजोगा तेसु धुवजोगी भवेज्जा, ण ते अण्णदा ध्यानान्तरिका।

(भग ५.८६ वृ)

कुज्जा।"अहवा बुद्धाण वयणं दुवालसंगं, तंमि धुवजोगी

भवेज्जा, सुओवउत्तो सव्वकालं भवेज्ज त्ति। अन्नतरझाणऽतीतो, बिइयं झाणं तु सो असंपत्तो। झाणंतरम्मि वट्टइ, बिपहे व विकुंचियमईओ॥

(द १०.६ जिचू पृ ३४१) (बृभा १६४३)

ध्रुवशील ध्रुव अवग्रहमति

वह शील, जिसके अठारह हजार (१८,०००) अङ्ग होते व्यावहारिक अवग्रह का एक प्रकार। बहु, बहुविध शब्द

हैं, जैसे-दस श्रमणधर्म, दस कायसंयम आदि। आदि का ज्ञान किया, सर्वदा उसी रूप में जानना, जैसे-तत

धुवसीलयं णाम अट्ठारससीलंगसहस्साणि। आदि के शब्दों को पहले जितना जाना, उन्हें उतना ही

(द ८.४० जिचू पृ २८७) जानना, न कम न अधिक।

जोए करणे सण्णा, इंदिय भोम्मादि समणधम्मे य। यथैकदा बहादिरूपेणावगतं सर्वदैव तथाऽवबुध्यमानो ध्रुवं

अण्णोण्णेहिं अभत्था अट्ठारहसीलसहस्साई॥ "मुणति' इत्युच्यते। (विभा ३०९ वृ)

(मू १०१९) न वि विस्सरति धुवं तू। (व्यभा ४१०८) Jain Education International For Private & Personal Use Only

www.jainelibrary.org