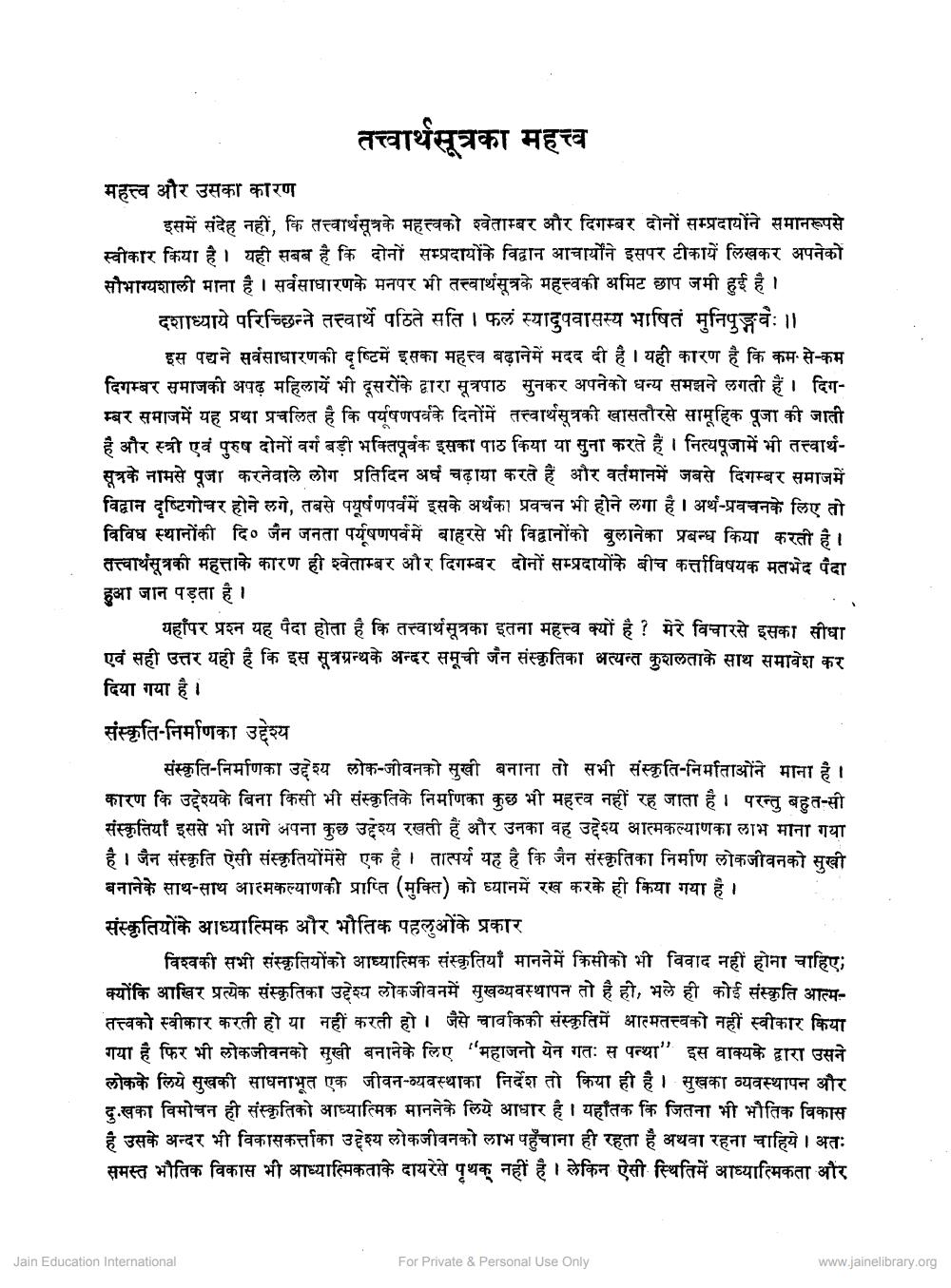

Book Title: Tattvarth Sutra ka Mahattva Author(s): Bansidhar Pandit Publisher: Z_Bansidhar_Pandit_Abhinandan_Granth_012047.pdf View full book textPage 1

________________ तत्त्वार्थसूत्रका महत्त्व महत्त्व और उसका कारण इसमें संदेह नहीं, कि तत्त्वार्थसूत्र के महत्त्वको श्वेताम्बर और दिगम्बर दोनों सम्प्रदायोंने समानरूपसे स्वीकार किया है । यही सबब है कि दोनों सम्प्रदायोंके विद्वान आचार्योंने इसपर टीकायें लिखकर अपनेकों सौभाग्यशाली माना है । सर्वसाधारणके मनपर भी तत्त्वार्थसूत्र के महत्त्वकी अमिट छाप जमी हुई है । दशाध्याये परिच्छिन्ने तत्त्वार्थे पठिते सति । फलं स्यादुपवासस्य भाषितं मुनिपुङ्गवैः ॥ इस पद्यने सर्वसाधारणकी दृष्टिमें इसका महत्त्व बढ़ाने में मदद दी है । यही कारण है कि कम से कम दिगम्बर समाजकी अपढ़ महिलायें भी दूसरोंके द्वारा सूत्रपाठ सुनकर अपनेको धन्य समझने लगती हैं । दिगम्बर समाजमें यह प्रथा प्रचलित है कि पर्यूषणपर्वके दिनोंमें तत्त्वार्थसूत्रकी खासतौर से सामूहिक पूजा की जाती है और स्त्री एवं पुरुष दोनों वर्ग बड़ी भक्तिपूर्वक इसका पाठ किया या सुना करते हैं । नित्यपूजा में भी तस्वार्थसूत्रके नामसे पूजा करनेवाले लोग प्रतिदिन अर्घ चढ़ाया करते हैं और वर्तमानमें जबसे दिगम्बर समाज में विद्वान दृष्टिगोचर होने लगे, तबसे पयूषणपर्व में इसके अर्थका प्रवचन भी होने लगा है । अर्थ- प्रवचनके लिए तो विविध स्थानोंकी दि० जैन जनता पर्युषणपर्व में बाहरसे भी विद्वानों को बुलानेका प्रबन्ध किया करती है । तत्त्वार्थ सूत्र की महत्ता के कारण ही श्वेताम्बर और दिगम्बर दोनों सम्प्रदायोंके बीच कर्त्ताविषयक मतभेद पैदा हुआ जान पड़ता है । यहाँपर प्रश्न यह पैदा होता है कि तत्त्वार्थ सूत्रका इतना महत्त्व क्यों है ? मेरे विचारसे इसका सीधा एवं सही उत्तर यही है कि इस सूत्रग्रन्थके अन्दर समूची जैन संस्कृतिका अत्यन्त कुशलताके साथ समावेश कर दिया गया है। संस्कृति निर्माणका उद्देश्य संस्कृति-निर्माणका उद्देश्य लोक-जीवनको सुखी बनाना तो सभी संस्कृति-निर्माताओंने माना है । कारण कि उद्देश्यके बिना किसी भी संस्कृतिके निर्माणका कुछ भी महत्त्व नहीं रह जाता है । परन्तु बहुत-सी संस्कृतियाँ इससे भी आगे अपना कुछ उद्देश्य रखती हैं और उनका वह उद्देश्य आत्मकल्याणका लाभ माना गया है । जैन संस्कृति ऐसी संस्कृतियोंमेंसे एक है । तात्पर्य यह है कि जैन संस्कृतिका निर्माण लोकजीवनको सुखी बनाने के साथ-साथ आत्मकल्याणकी प्राप्ति (मुक्ति) को ध्यान में रख करके ही किया गया है । संस्कृतियोंके आध्यात्मिक और भौतिक पहलुओंके प्रकार विश्वकी सभी संस्कृतियोंको आध्यात्मिक संस्कृतियाँ माननेमें किसीको भी विवाद नहीं होना चाहिए; क्योंकि आखिर प्रत्येक संस्कृतिका उद्देश्य लोकजीवनमें सुखव्यवस्थापन तो है ही, भले ही कोई संस्कृति आत्मतत्त्व स्वीकार करती हो या नहीं करती हो । जैसे चार्वाककी संस्कृतिमें आत्मतत्त्वको नहीं स्वीकार किया गया है फिर भी लोकजीवनको सुखी बनानेके लिए " महाजनो येन गतः स पन्था" इस वाक्यके द्वारा उसने लोकके लिये सुखकी साधनाभूत एक जीवन व्यवस्थाका निर्देश तो किया ही है । सुखका व्यवस्थापन और दुखका विमोचन ही संस्कृतिको आध्यात्मिक माननेके लिये आधार है । यहाँतक कि जितना भी भौतिक विकास है उसके अन्दर भी विकासकर्त्ताका उद्देश्य लोकजीवनको लाभ पहुँचाना ही रहता है अथवा रहना चाहिये । अतः समस्त भौतिक विकास भी आध्यात्मिकता के दायरेसे पृथक नहीं है । लेकिन ऐसी स्थिति में आध्यात्मिकता और Jain Education International For Private & Personal Use Only www.jainelibrary.orgPage Navigation

1 2 3 4 5