Book Title: Jain Agamo Me Hua Bhashik Swarup Parivartan Ek Vimarsh Author(s): Sagarmal Jain Publisher: Sagarmal Jain View full book textPage 9

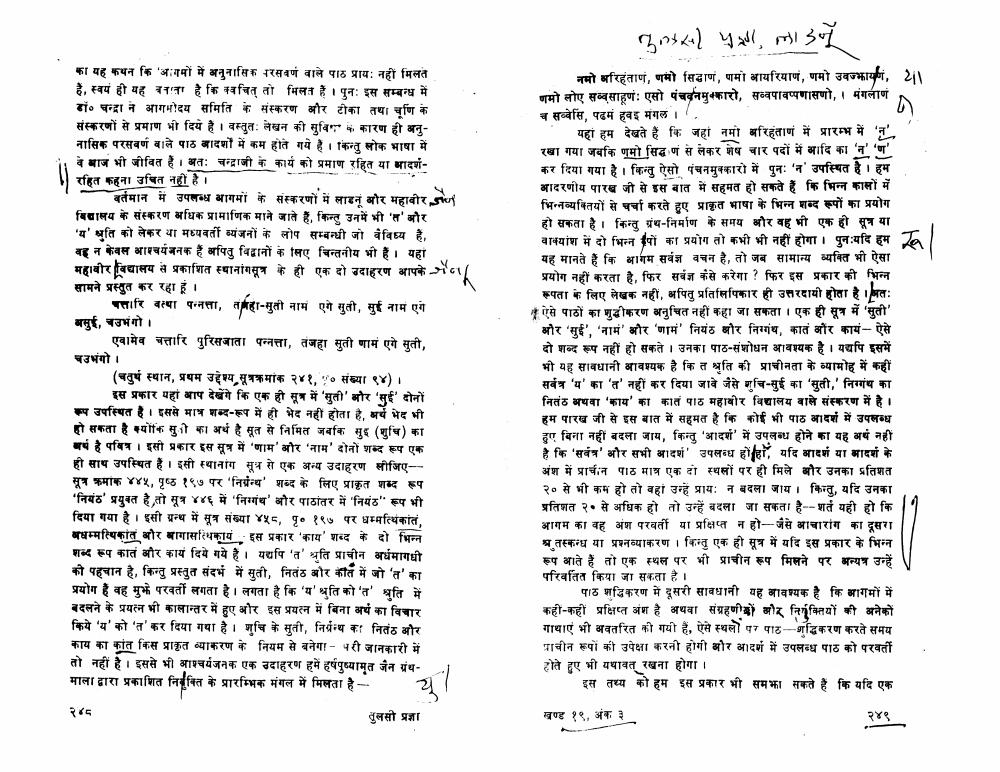

________________ न का यह कथन कि 'आगमों में अनुनासिक परसवर्ण वाले पाठ प्रायः नहीं मिलत हैं, स्वयं ही यह जाता है कि क्वचित् तो मिलत हैं। पुनः इस सम्बन्ध में ग. चन्द्रा ने आगमोदय समिति के संस्करण और टीका तथा चणि क संस्करणों से प्रमाण भी दिये है । वस्तुतः लेखन की मुवि का कारण ही अनुनासिक परसवर्ण वाले पाठ बादों में कम होते गये है। किन्तु लोक भाषा में देबाज भी जीवित है। अतः चन्द्राजी के कार्य को प्रमाण रहित या भादर्शरहित कहना उचित नहीं है। वर्तमान में उपलब्ध भागमो के संस्करणों में लाग्न और महावीर विद्यालय के संस्करण अधिक प्रामाणिक माने जाते हैं, किन्तु उनमें भी 'त' और 'य' श्रुति को लेकर या मध्यवर्ती व्यंजनों के लोप सम्बन्धी जो वैविध्य हैं, वह न केवल आश्चर्यजनक हैं अपितु विद्वानों के लिए चिन्तनीय भी हैं। यहा महावीर विद्यालय से प्रकाशित स्थानांगसूत्र के ही एक दो उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। पत्तारि बस्था पन्नत्ता, सहा-सुती नाम एगे मुती, मुई नाम एगे बसुई, चउभंगो। एवामेव चत्तारि पुरिसजाता पन्नत्ता, तजहा सुती णाम एगे सुती, चउभंगो। (चतुर्थ स्थान, प्रथम उद्देश्य सूत्रक्रमाक २४१, ० संख्या ९४)। ___ इस प्रकार यहां बाप देखेंगे कि एक ही सूत्र में 'सुती' मोर 'सुई' दोनों कप उपस्थित है। इससे मात्र शब्द-रूप में ही भेद नहीं होता है, अर्थ भेद भी हो सकता है क्योंकि सुती का अर्थ है सूत से निर्मित जबकि मुह (शुधि) का बर्थ है पवित्र । इसी प्रकार इस सूत्र में 'णाम' और 'नाम' दोनों शब्द रूप एक ही साथ उपस्थित है। इसी स्थानांग सूत्र से एक अन्य उदाहरण लीजिएसूत्र क्रमाक ४४५, पृष्ठ १९७ पर 'निम्रन्थ' शब्द के लिए प्राकृत शब्द रूप 'नियंठ' प्रयुक्त है,तो सूत्र ४४६ में 'निग्गंथ' और पाठांतर में 'नियंठ" रूप भी दिया गया है । इसी ग्रन्थ में सूत्र संख्या ४५८, पृ. १९७ पर धम्मत्यिकांत, अधम्मत्यिकांत और बागासस्थिकायं - इस प्रकार 'काय' शब्द के दो भिन्न सब्द रूप कातं और कार्य दिये गये है। यद्यपि 'त' श्रुति प्राचीन अर्धमागधी को पहचान है, किन्तु प्रस्तुत संदर्भ में सुती, नितंठ और कात में जो 'त' का प्रयोग है वह मुझे परवर्ती लगता है। लगता है कि 'य' श्रुति को 'त' श्रुति में बदलने के प्रयत्न भी कालान्तर में हुए और इस प्रयत्न में बिना अर्थ का विचार किये 'य' को 'त' कर दिया गया है। शुचि के सुती, निर्ग्रन्थ का नितंठ और काय का कांत किस प्राकृत व्याकरण के नियम से बनेगा- परी जानकारी में तो नहीं है । इससे भी आश्चर्यजनक एक उदाहरण हमें हर्षपुष्यामृत जैन ग्रंथमाला द्वारा प्रकाशित निक्ति के प्रारम्भिक मंगल में मिलता है 4) yat नमो मरिहताण, गमो सिद्धाण, णमो आयरियाण, णमो उवभाग, 20 णमो लोए सब्बसाहूणः एसो पंचवनमुक्कारो, सम्वपावप्पणासणो, । मंगलाण च सब्बेसि, पढम हवइ मंगल । ___ यहा हम देखते हैं कि जहां नमो अरिहंताणं में प्रारम्भ में 'न' रखा गया जबकि णमो सिद्ध ण से लेकर शेष चार पदों में मादि का 'न' 'ण' कर दिया गया है। किन्तु ऐसो पंचनमुक्कारो में पुनः 'न' उपस्थित है। हम आदरणीय पारख जी से इस बात में सहमत हो सकते हैं कि भिन्न कालों में भिन्नव्यक्तियों से चर्चा करते हुए प्राकृत भाषा के भिन्न शब्द रूपों का प्रयोग हो सकता है। किन्तु ग्रंथ-निर्माण के समय और वह भी एक ही सूत्र या वाक्यांश में दो भिन्न पों का प्रयोग तो कभी भी नहीं होगा। पुनःयदि हम पर यह मानते हैं कि भागम सर्वज्ञ वचन है, तो जब सामान्य व्यक्ति भी ऐसा प्रयोग नहीं करता है, फिर सर्वज्ञ कैसे करेगा? फिर इस प्रकार की भिन्न रूपता के लिए लेखक नहीं, अपितु प्रतिलिपिकार ही उत्तरदायी होता है। प्रतः ऐसे पाठों का शुद्धीकरण अनुचित नहीं कहा जा सकता । एक ही सूत्र में 'सुती' और 'मुई', 'नाम' और 'गाम' नियंठ और निम्गंध, कातं और कार्य- ऐसे दो शब्द रूप नहीं हो सकते । उनका पाठ-संशोधन आवश्यक है । यद्यपि इसमें भी यह सावधानी आवश्यक है कि त श्रुति की प्राचीनता के व्यामोह में कहीं सर्वत्र 'य' का 'त' नहीं कर दिया जावे जैसे शुचि-सुई का 'सुती,' निग्गंध का नितंठ अथवा 'काय' का कातं पाठ महावीर विद्यालय वाले संस्करण में है। हम पारख जी से इस बात में सहमत है कि कोई भी पाठ आदर्श में उपलब्ध हए बिना नहीं बदला जाय, किन्तु 'आदर्श' में उपलब्ध होने का यह अर्थ नहीं है कि 'सर्वत्र' और सभी आदर्श' उपलब्ध हो हाँ, यदि आदर्श या मादर्श के अंश में प्राचीन पाठ मात्र एक दो स्थलों पर ही मिले और उनका प्रतिशत २० से भी कम हो तो वहां उन्हें प्रायः न बदला जाय। किन्तु, यदि उनका प्रतिशत २. से अधिक हो तो उन्हें बदला जा सकता है-शर्त यही हो कि आगम का वह अंश परवर्ती या प्रक्षिप्त न हो-जैसे आचारांग का दूसरा ब तस्कन्ध या प्रश्नव्याकरण । किन्तु एक ही सूत्र में यदि इस प्रकार के भिन्न रूप आते हैं तो एक स्थल पर भी प्राचीन रूप मिलने पर अन्यत्र उन्हें परिवर्तित किया जा सकता है। पाठ शद्धिकरण में दूसरी सावधानी यह आवश्यक है कि भागमों में कही-कहीं प्रक्षिप्त अंश है अथवा संग्रहणीबों और निक्तियों की अनेकों गाथाएं भी अवतरित की गयी हैं, ऐसे स्थलों पर पाठ-शुद्धिकरण करते समय प्राचीन रूपों की उपेक्षा करनी होगी और आदर्श में उपलब्ध पाठ को परवर्ती होते हुए भी यथावत् रखना होगा। इस तथ्य को हम इस प्रकार भी समझा सकते है कि यदि एक । २४८ तुलसी प्रज्ञा खण्ड १९, अंक ३.Page Navigation

1 ... 7 8 9 10