________________

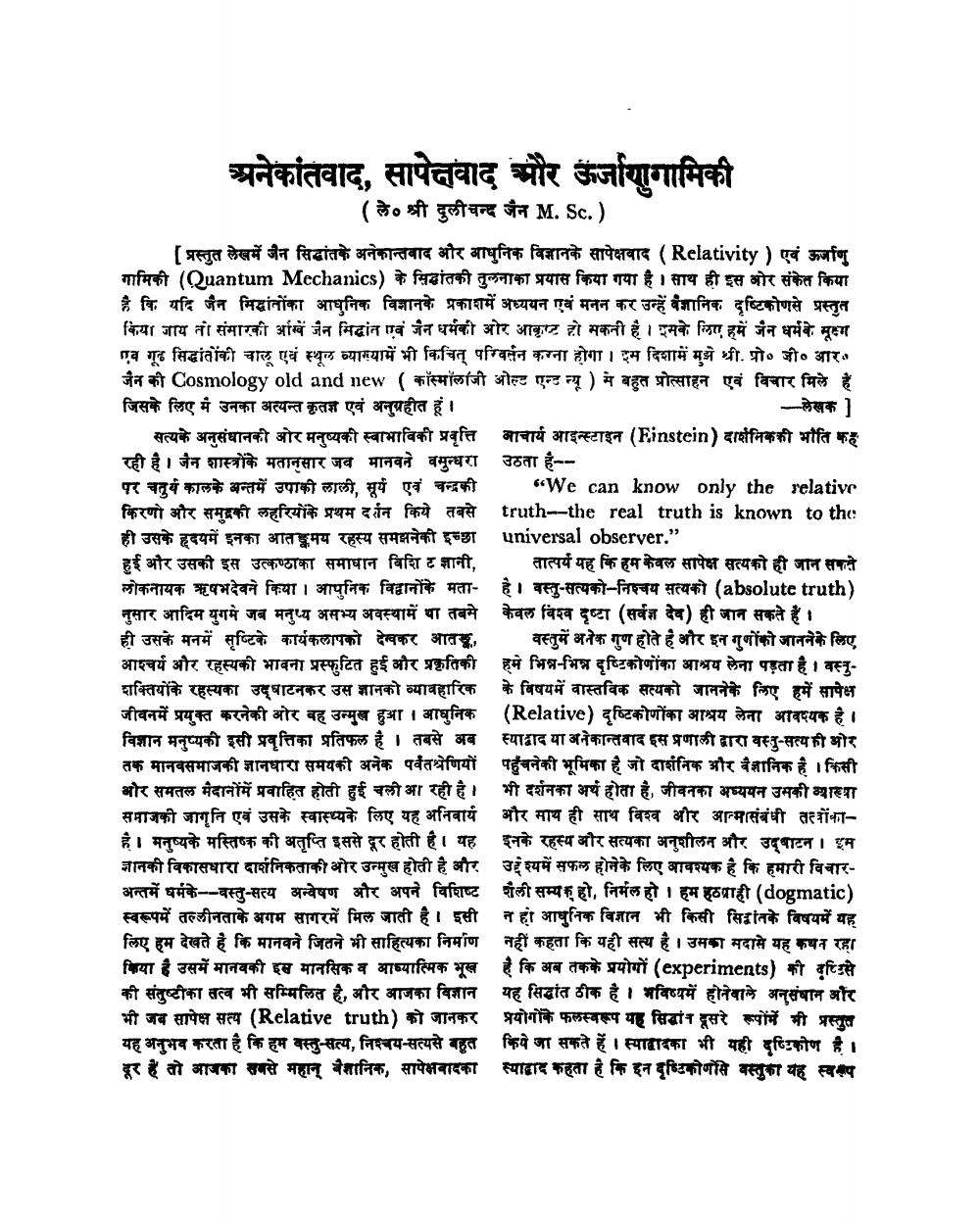

अनेकांतवाद, सापेक्षवाद और ऊर्जाणुगामिकी

(ले० श्री दुलीचन्द जैन M. Sc.)

[प्रस्तुत लेखमें जैन सिद्धांतके अनेकान्तवाद और आधुनिक विज्ञानके सापेक्षवाद (Relativity ) एवं ऊर्जाणु गामिकी (Quantum Mechanics) के सिद्धांतकी तुलनाका प्रयास किया गया है। साथ ही इस ओर संकेत किया है कि यदि जैन मिद्धांतोंका आधुनिक विज्ञानके प्रकाशमें अध्ययन एवं मनन कर उन्हें वैज्ञानिक दृष्टिकोणसे प्रस्तुत किया जाय तो संमारकी आंखें जैन मिद्धांत एवं जैन धर्मकी ओर आकृष्ट हो मकनी है। इसके लिए हमें जैन धर्मके मूक्ष्म एव गूढ सिद्धांतोंकी चालू एवं स्थूल व्याख्यामें भी किचित् परिवर्तन करना होगा। इस दिशामें मुझे श्री. प्रो० जी० आर. जैन की Cosmology old and new ( कॉस्मॉलांजी ओल्ट एन्ट न्यू ) में बहुत प्रोत्साहन एवं विचार मिले हैं जिसके लिए मै उनका अत्यन्त कृतज्ञ एवं अनुग्रहीत हूं।

-लेखक ] सत्यके अनुसंधानकी ओर मनुष्यकी स्वाभाविकी प्रवृत्ति आचार्य आइन्स्टाइन (Finstein) दार्शनिककी भांति कह रही है। जैन शास्त्रोंके मतानसार जब मानवने वसुन्धरा उठता है-- पर चतुर्य कालके अन्तमें उपाकी लाली, सूर्य एवं चन्द्रकी “We can know only the relative किरणो और समुद्रकी लहरियोंके प्रथम दर्शन किये तबसे truth-the real truth is known to the ही उसके हृदयमें इनका आतङ्कमय रहस्य समझनेकी इच्छा universal observer." हुई और उसकी इस उत्कण्ठाका समाधान विशिट ज्ञानी, तात्पर्य यह कि हम केवल सापेक्ष सत्यको ही जान सकते लोकनायक ऋषभदेवने किया। आधुनिक विद्वानोंके मता- है। वस्तु-सत्यको-निश्चय सत्यको (absolute truth) नुसार आदिम युगमे जब मनुष्य असभ्य अवस्थामें था तबमे केवल विश्व दृष्टा (सर्वज्ञ देव) ही जान सकते हैं। ही उसके मनमें सृष्टिके कार्यकलापको देखकर आतङ्क वस्तुमें अनेक गुण होते है और इन गुणोंको जानने के लिए आश्चर्य और रहस्यकी भावना प्रस्फुटित हुई और प्रकृतिकी हमे भिन्न-भिन्न दृष्टिकोणोंका आश्रय लेना पड़ता है। वस्तुशक्तियोंके रहस्यका उद्घाटनकर उस ज्ञानको व्यावहारिक के विषयमें वास्तविक सत्यको जाननेके लिए हमें सापेक्ष जीवनमें प्रयुक्त करनेकी ओर वह उन्मुख हुआ । आधुनिक (Relative) दृष्टिकोणोंका आश्रय लेना आवश्यक है। विज्ञान मनुष्यकी इसी प्रवृत्तिका प्रतिफल है । तबसे अब स्यावाद या अनेकान्तवाद इस प्रणाली द्वारा वस्तु-सत्यकी ओर तक मानवसमाजकी ज्ञानधारा समयकी अनेक पर्वतश्रेणियों पहुंचनेकी भूमिका है जो दार्शनिक और वैज्ञानिक है । किसी

और समतल मैदानोंमें प्रवाहित होती हुई चली आ रही है। भी दर्शनका अर्थ होता है, जीवनका अध्ययन उमकी व्याख्या समाजकी जागृति एवं उसके स्वास्थ्यके लिए यह अनिवार्य और माथ ही साथ विश्व और आत्मासंबंधी तत्वोंकाहै। मनुष्यके मस्तिष्क की अतृप्ति इससे दूर होती है। यह इनके रहस्य और सत्यका अनुशीलन और उद्घाटन । इम ज्ञानकी विकासधारा दार्शनिकताकी ओर उन्मुख होती है और उद्देश्यमें सफल होनेके लिए आवश्यक है कि हमारी विचारअन्तमें धर्मके-वस्तु-सत्य अन्वेषण और अपने विशिष्ट शैली सम्यक हो, निर्मल हो। हम हठयाही (dogmatic) स्वरूपमें तल्लीनताके अगम सागरमें मिल जाती है। इसी न ही आधुनिक विज्ञान भी किसी सिद्धांतके विषयमें यह लिए हम देखते है कि मानवने जितने भी साहित्यका निर्माण नहीं कहता कि यही सत्य है। उमका मदासे यह कथन रहा किया है उसमें मानवकी इस मानसिक व आध्यात्मिक भूख है कि अब तकके प्रयोगों (experiments) की दृष्टिसे की संतुष्टीका तत्व भी सम्मिलित है, और आजका विज्ञान यह सिद्धांत ठीक है । भविष्यमें होनेवाले अनुसंधान और भी जब सापेक्ष सत्य (Relative truth) को जानकर प्रयोगोंके फलस्वरूप यह सिद्धांत दूसरे रूपोंमें भी प्रस्तुत यह अनुभव करता है कि हम वस्तु-सत्य, निश्चय-सत्यसे बहुत किये जा सकते हैं। स्याद्वादका भी यही दृष्टिकोण है। दूर है तो आजका सबसे महान् वैज्ञानिक, सापेक्षवादका स्यावाद कहता है कि इन दृष्टिकोणोंसे वस्तुका यह स्वरूप