________________

३६ : श्रमण/जनवरी-जून २००२ संयुक्तांक का प्रयोग किया गया है। इससे स्पष्ट जान पड़ता है कि अपभ्रंश के कड़वक में, जिस प्रकार पद्धड़िया के अन्त में द्विपदी या दोहा का प्रचलन रहा है उसी प्रकार सूफी या प्रेमाख्यानक काव्यों में भी चौपाई के अन्त में दोहा या उसकी जाति के छन्द का चलन रहा है।

वस्तुत: चौपाई और दोहा अपभ्रंश के मात्रिक छन्द हैं। अपभ्रंश के मूल छन्द मात्रिक ही हैं। हिन्दी के चौपाई, छप्पय, दोहा, रोला, दुर्मिल, सोरठा, गीति, कुण्डलिया, उल्लाला, पद्धड़ी या पद्धरि आदि छन्द निश्चित रूप से प्राकृत के हैं।१० अतएव रहीम का बरवै, गंग का छप्पय, तुलसीदास की चौपाई, बिहारी का दोहा तथा सेनापति का कवित्त एवं सवैया प्रभृति हिन्दी के प्रमुख छन्द प्राकृत-अपभ्रंश-धारा में से होकर हिन्दी-साहित्य में समा गये हैं।११ परवर्ती काल में भारत की अन्य भाषाओं में भी इनमें से कई छन्दों का प्रयोग होने लगा था।

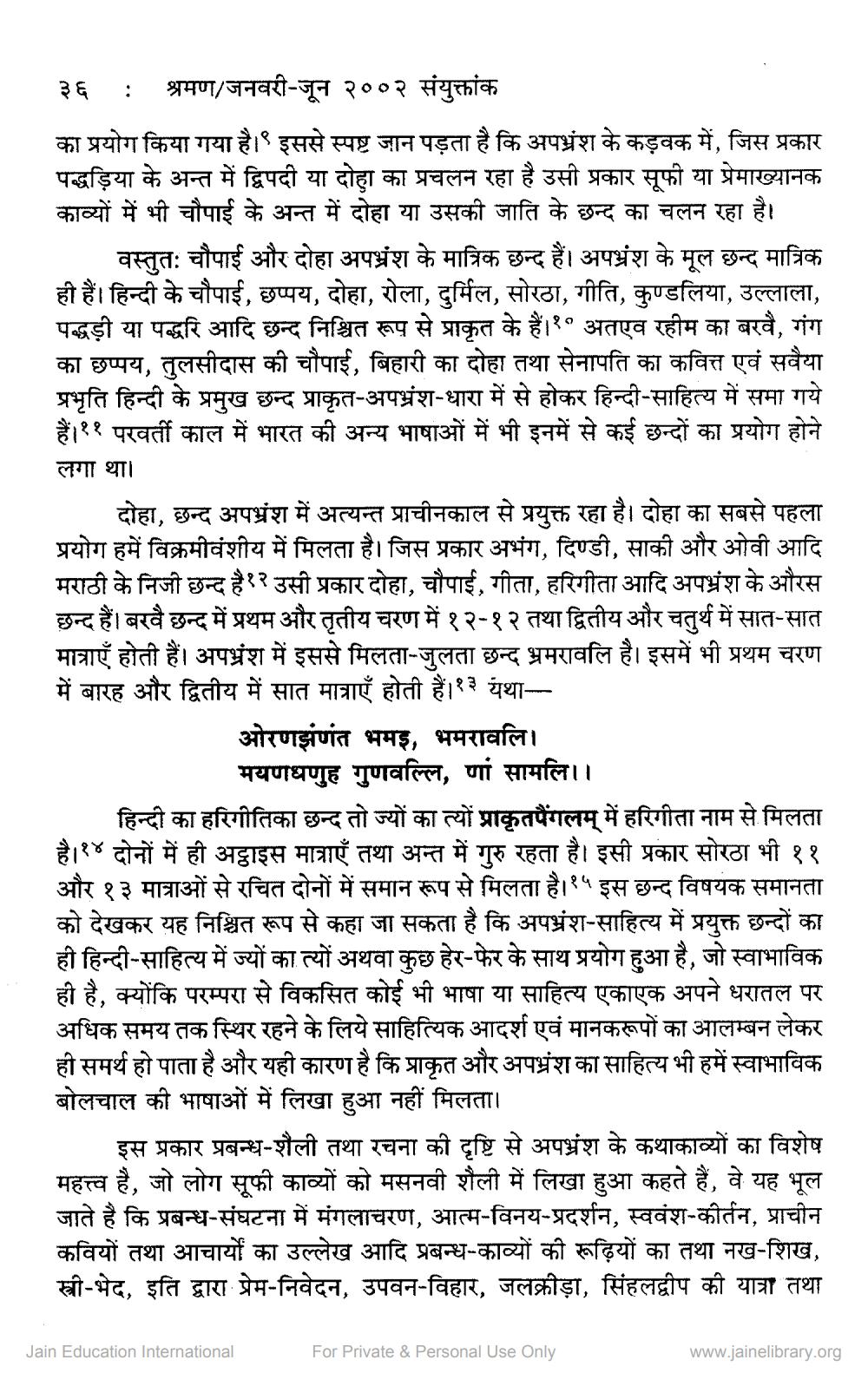

दोहा, छन्द अपभ्रंश में अत्यन्त प्राचीनकाल से प्रयुक्त रहा है। दोहा का सबसे पहला प्रयोग हमें विक्रमीवंशीय में मिलता है। जिस प्रकार अभंग, दिण्डी, साकी और ओवी आदि मराठी के निजी छन्द है१२ उसी प्रकार दोहा, चौपाई, गीता, हरिगीता आदि अपभ्रंश के औरस छन्द हैं। बरवै छन्द में प्रथम और तृतीय चरण में १२-१२ तथा द्वितीय और चतुर्थ में सात-सात मात्राएँ होती हैं। अपभ्रंश में इससे मिलता-जुलता छन्द भ्रमरावलि है। इसमें भी प्रथम चरण में बारह और द्वितीय में सात मात्राएँ होती हैं। १३ यथा

ओरणझणंत भमइ, भमरावलि।

मयणधणुह गुणवल्लि, णां सामलि।। हिन्दी का हरिगीतिका छन्द तो ज्यों का त्यों प्राकृतपैंगलम् में हरिगीता नाम से मिलता है।१४ दोनों में ही अट्ठाइस मात्राएँ तथा अन्त में गुरु रहता है। इसी प्रकार सोरठा भी ११

और १३ मात्राओं से रचित दोनों में समान रूप से मिलता है।१५ इस छन्द विषयक समानता को देखकर यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि अपभ्रंश-साहित्य में प्रयुक्त छन्दों का ही हिन्दी-साहित्य में ज्यों का त्यों अथवा कुछ हेर-फेर के साथ प्रयोग हुआ है, जो स्वाभाविक ही है, क्योंकि परम्परा से विकसित कोई भी भाषा या साहित्य एकाएक अपने धरातल पर अधिक समय तक स्थिर रहने के लिये साहित्यिक आदर्श एवं मानकरूपों का आलम्बन लेकर ही समर्थ हो पाता है और यही कारण है कि प्राकृत और अपभ्रंश का साहित्य भी हमें स्वाभाविक बोलचाल की भाषाओं में लिखा हुआ नहीं मिलता।

इस प्रकार प्रबन्ध-शैली तथा रचना की दृष्टि से अपभ्रंश के कथाकाव्यों का विशेष महत्त्व है, जो लोग सूफी काव्यों को मसनवी शैली में लिखा हुआ कहते हैं, वे यह भूल जाते है कि प्रबन्ध-संघटना में मंगलाचरण, आत्म-विनय-प्रदर्शन, स्ववंश-कीर्तन, प्राचीन कवियों तथा आचार्यों का उल्लेख आदि प्रबन्ध-काव्यों की रूढ़ियों का तथा नख-शिख, स्त्री-भेद, इति द्वारा प्रेम-निवेदन, उपवन-विहार, जलक्रीड़ा, सिंहलद्वीप की यात्रा तथा

Jain Education International

For Private & Personal Use Only

www.jainelibrary.org