________________

जैन विद्या

दूरदर्शी कवि के वक्रता प्रतिपादन के लोकोत्तर सौंदर्य को प्रकट करता है । 10 कभी-कभी प्रकरण में प्रवृद्ध प्रतिभा की परिपूर्णता से संपादित पूर्णतया नवीन ढंग से उल्लिखित रसों एवं अलंकारों से सुशोभित एक ही पदार्थ का स्वरूप बार-बार उपनिबद्ध होकर आश्चर्य को उत्पन्न करनेवाले, वक्रता की सृष्टि से उत्पन्न सौंदर्य को पुष्ट करता है । 11 रस के विपरिवर्तन और उसके निर्वाह से उत्पन्न सौंदर्य को प्रबन्ध वक्रता कहते हैं । 12 हमारे कवि के "वसंतक्रीड़ा " " हस्ति उपसर्ग" और " संग्राम" सम्बन्धी नए प्रकरण भी इसी बांकेपन से युक्त हैं, मनोहर हैं -

28

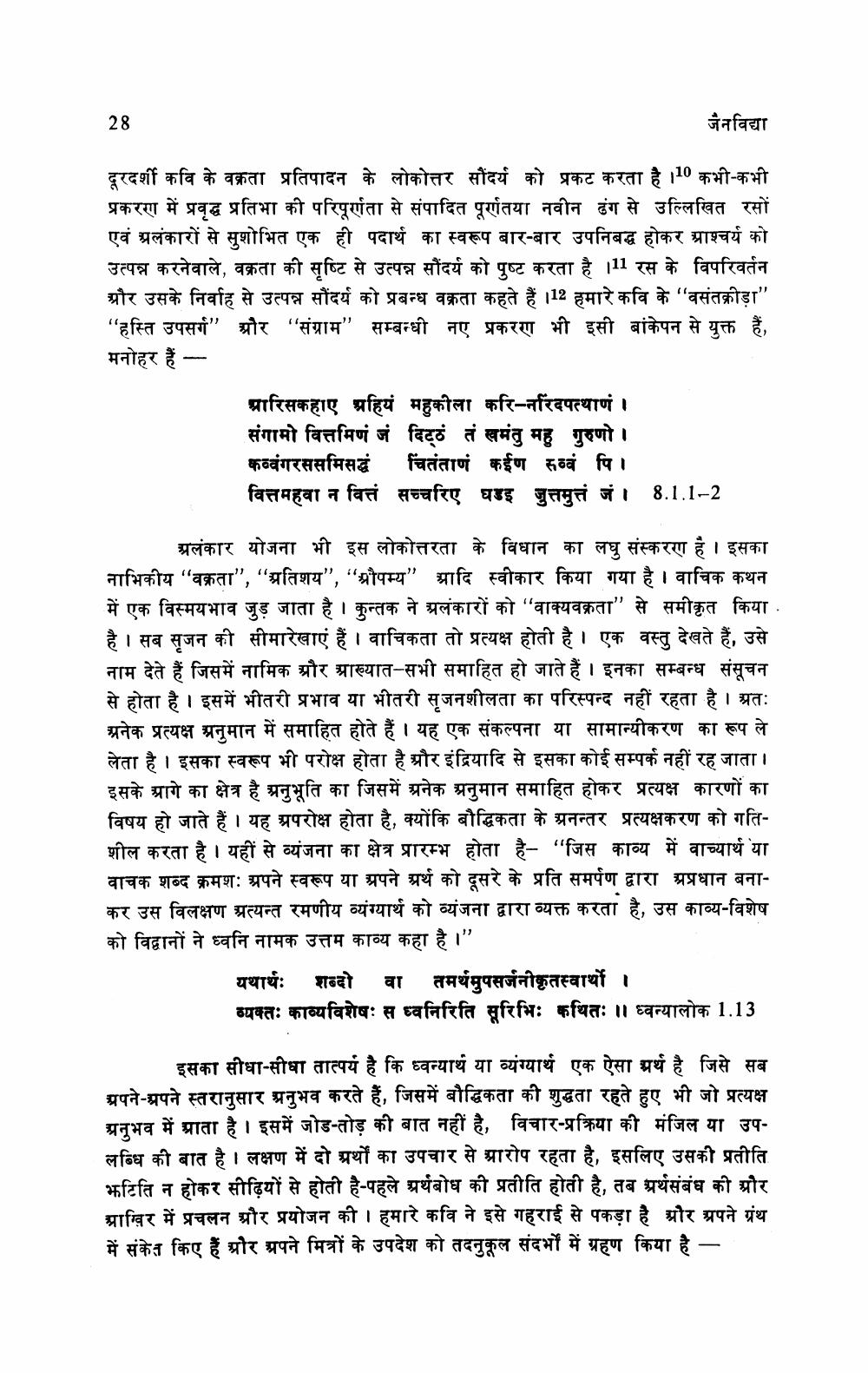

प्रारिसकहाए श्रहियं महुकीला करि-नरिदपत्थाणं । संगामी वित्तमिणं जं दिट्ठ तं खमंतु मह गुरुणो । चितंताणं कईण सव्वं पि ।

कव्वंगरससमिसद्धं वित्तमहवा न वित्तं सच्चरिए घडइ जुत्तमुत्तं जं । 8.1.1-2

अलंकार योजना भी इस लोकोत्तरता के विधान का लघु संस्करण है । इसका नाभिकीय "वक्रता", "अतिशय", "औपम्य" आदि स्वीकार किया गया है । वाचिक कथन

में

एक विस्मयभाव जुड़ जाता है । कुन्तक ने अलंकारों को " वाक्यवक्रता" से समीकृत किया है । सब सृजन की सीमारेखाएं हैं । वाचिकता तो प्रत्यक्ष होती है । एक वस्तु देखते हैं, उसे नाम देते हैं जिसमें नामिक और प्रख्यात - सभी समाहित हो जाते हैं । इनका सम्बन्ध संसूचन से होता है । इसमें भीतरी प्रभाव या भीतरी सृजनशीलता का परिस्पन्द नहीं रहता है । अतः अनेक प्रत्यक्ष अनुमान में समाहित होते हैं । यह एक संकल्पना या सामान्यीकरण का रूप ले लेता है । इसका स्वरूप भी परोक्ष होता है और इंद्रियादि से इसका कोई सम्पर्क नहीं रह जाता । इसके आगे का क्षेत्र है अनुभूति का जिसमें अनेक अनुमान समाहित होकर प्रत्यक्ष कारणों का विषय हो जाते हैं । यह अपरोक्ष होता है, क्योंकि बौद्धिकता के अनन्तर प्रत्यक्षकरण को गतिशील करता है । यहीं से व्यंजना का क्षेत्र प्रारम्भ होता है- "जिस काव्य में वाच्यार्थ या वाचक शब्द क्रमशः अपने स्वरूप या अपने अर्थ को दूसरे के प्रति समर्पण द्वारा अप्रधान बनाकर उस विलक्षण अत्यन्त रमणीय व्यंग्यार्थ को व्यंजना द्वारा व्यक्त करता है, उस काव्य - विशेष को विद्वानों ने ध्वनि नामक उत्तम काव्य कहा है ।"

यथार्थ: शब्दो वा

तमर्थमुपसर्जनीकृतस्वार्थो ।

व्यक्तः काव्यविशेषः स ध्वनिरिति सूरिभिः कथितः ॥ ध्वन्यालोक 1.13

इसका सीधा-सीधा तात्पर्य है कि ध्वन्यार्थ या व्यंग्यार्थ एक ऐसा अर्थ है जिसे सब अपने-अपने स्तरानुसार अनुभव करते हैं, जिसमें बौद्धिकता की शुद्धता रहते हुए भी जो प्रत्यक्ष अनुभव में आता है । इसमें जोड़-तोड़ की बात नहीं है, विचार प्रक्रिया की मंजिल या उपfor की बात है । लक्षण में दो प्रर्थों का उपचार से आरोप रहता है, इसलिए उसकी प्रतीति झटिति न होकर सीढ़ियों से होती है- पहले अर्थबोध की प्रतीति होती है, तब अर्थसंबंध की और आखिर में प्रचलन और प्रयोजन की । हमारे कवि ने इसे गहराई से पकड़ा है और अपने ग्रंथ में संकेत किए हैं और अपने मित्रों के उपदेश को तदनुकूल संदर्भों में ग्रहण किया है।

-