________________

अपभ्रंश-भारती-3-4

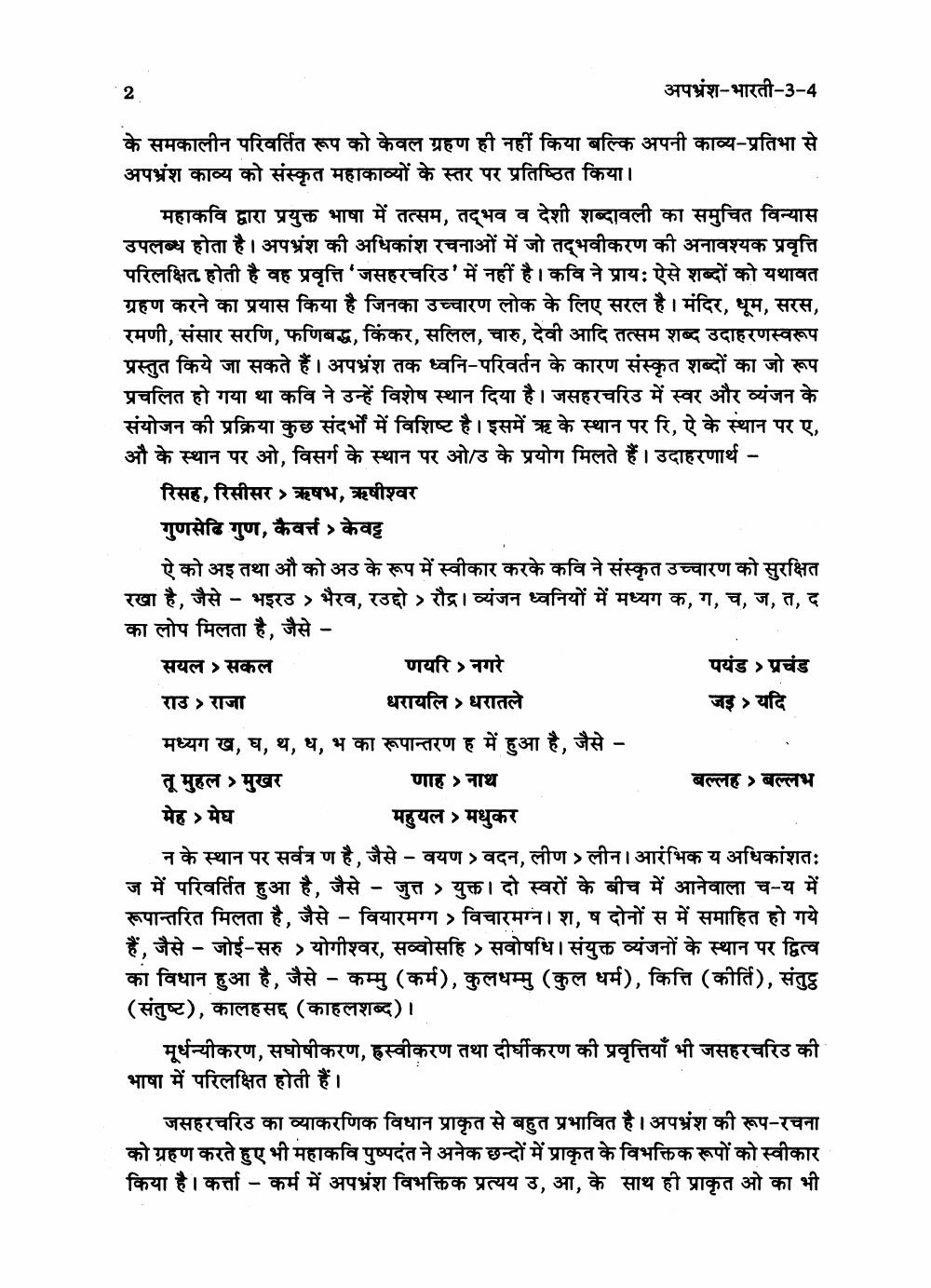

के समकालीन परिवर्तित रूप को केवल ग्रहण ही नहीं किया बल्कि अपनी काव्य-प्रतिभा से अपभ्रंश काव्य को संस्कृत महाकाव्यों के स्तर पर प्रतिष्ठित किया। ___ महाकवि द्वारा प्रयुक्त भाषा में तत्सम, तद्भव व देशी शब्दावली का समुचित विन्यास उपलब्ध होता है। अपभ्रंश की अधिकांश रचनाओं में जो तदभवीकरण की अनावश्यक प्रवत्ति परिलक्षित होती है वह प्रवृत्ति 'जसहरचरिउ' में नहीं है। कवि ने प्रायः ऐसे शब्दों को यथावत ग्रहण करने का प्रयास किया है जिनका उच्चारण लोक के लिए सरल है। मंदिर, धूम, सरस, रमणी, संसार सरणि, फणिबद्ध, किंकर, सलिल, चारु, देवी आदि तत्सम शब्द उदाहरणस्वरूप प्रस्तुत किये जा सकते हैं। अपभ्रंश तक ध्वनि-परिवर्तन के कारण संस्कृत शब्दों का जो रूप प्रचलित हो गया था कवि ने उन्हें विशेष स्थान दिया है। जसहरचरिउ में स्वर और व्यंजन के संयोजन की प्रक्रिया कुछ संदर्भो में विशिष्ट है। इसमें ऋ के स्थान पर रि, ऐ के स्थान पर ए, औ के स्थान पर ओ, विसर्ग के स्थान पर ओ/उ के प्रयोग मिलते हैं। उदाहरणार्थ - रिसह, रिसीसर , ऋषभ, ऋषीश्वर गुणसेढि गुण, कैवतं , केवट्ट

ऐ को अइ तथा औ को अउ के रूप में स्वीकार करके कवि ने संस्कृत उच्चारण को सुरक्षित रखा है, जैसे - भइरउ , भैरव, रउद्दो > रौद्र । व्यंजन ध्वनियों में मध्यग क, ग, च, ज, त, द का लोप मिलता है, जैसे - सयल सकल णयरि नगरे

पयंड ) प्रचंड राउ राजा धरायलि ) धरातले

जइ - यदि मध्यग ख, घ, थ, ध, भ का रूपान्तरण ह में हुआ है, जैसे - तू मुहल मुखर णाह ) नाथ

बल्लह) बल्लभ मेह ) मेघ

महुयल » मधुकर न के स्थान पर सर्वत्र ण है, जैसे - वयण ) वदन, लीण : लीन। आरंभिक य अधिकांशतः ज में परिवर्तित हआ है. जैसे - जत्त , यक्त। दो स्वरों के बीच में आनेवाला च-य में रूपान्तरित मिलता है, जैसे - वियारमग्ग > विचारमग्न। श, ष दोनों स में समाहित हो गये हैं, जैसे - जोई-सरु , योगीश्वर, सव्वोसहि , सवोषधि। संयुक्त व्यंजनों के स्थान पर द्वित्व का विधान हुआ है, जैसे - कम्मु (कर्म), कुलधम्मु (कुल धर्म), कित्ति (कीर्ति), संतुट्ठ (संतुष्ट), कालहसद्द (काहलशब्द)।

मूर्धन्यीकरण, सघोषीकरण, हस्वीकरण तथा दीर्धीकरण की प्रवृत्तियाँ भी जसहरचरित की भाषा में परिलक्षित होती हैं।

जसहरचरिउ का व्याकरणिक विधान प्राकृत से बहुत प्रभावित है। अपभ्रंश की रूप-रचना को ग्रहण करते हुए भी महाकवि पुष्पदंत ने अनेक छन्दों में प्राकृत के विभक्तिक रूपों को स्वीकार किया है। कर्ता - कर्म में अपभ्रंश विभक्तिक प्रत्यय उ, आ, के साथ ही प्राकृत ओ का भी