________________

२२ /

वाग्भटालङ्कारः । :

टिप्पणी पर विनायक ( गणेशजी ) के मन में 'कम्पोवर' विशेषण अनुपयुक्त होने के कारण काव्य में 'अमर्थक' नामक दोष उत्पन्न करता है ॥ ८ ॥

अथ श्रुतिकटु भाइ

-

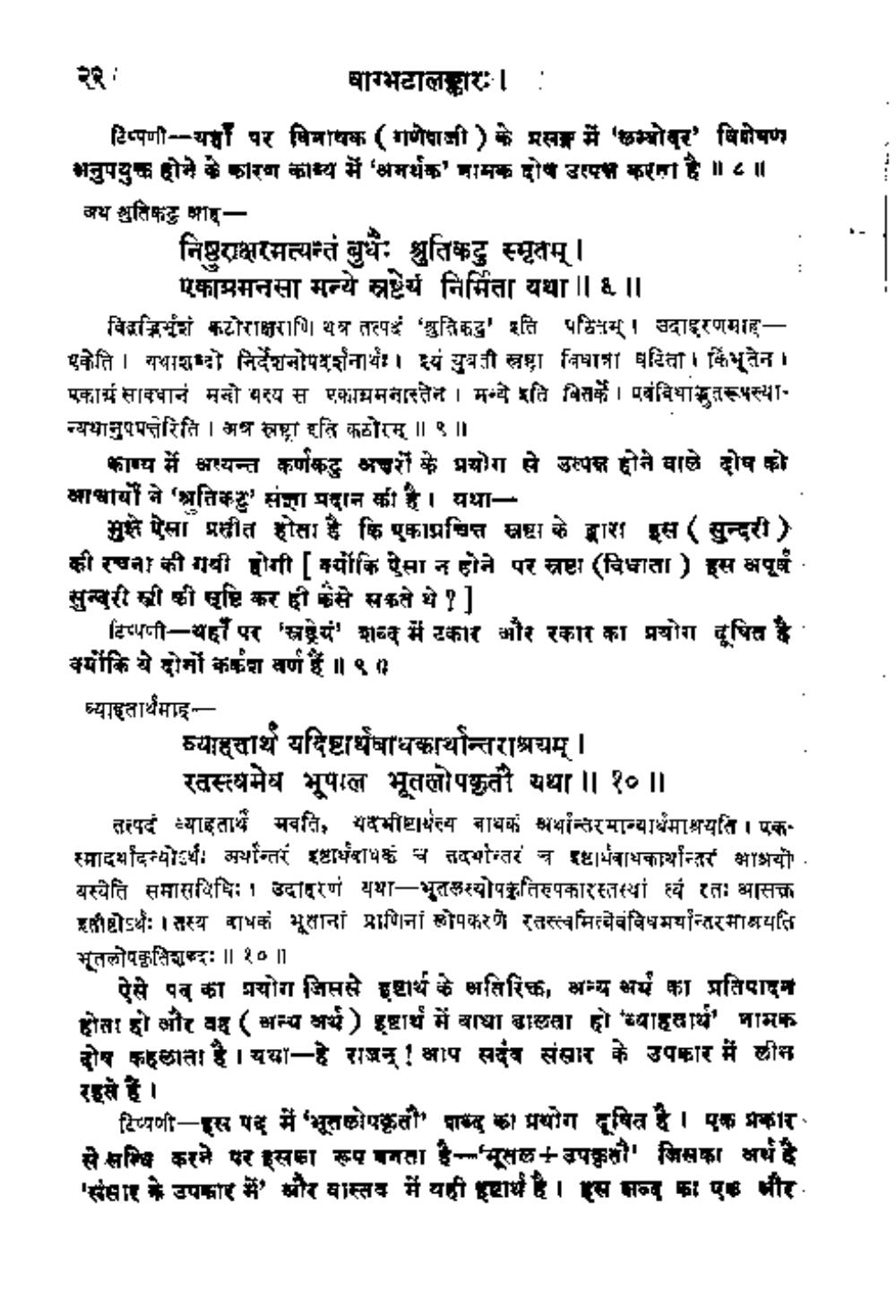

निष्ठुराक्षरमत्यन्तं बुधैः श्रुतिकटु स्मृतम् ।

एका मनसा मन्ये स्रष्टेर्य निर्मिता यथा ॥ & ॥

विद्भिर्भूशं कटोराक्षराणि यत्र तत्प 'श्रुतिकटु' इति पठितम्। उदाहरणमाहएकेति । यथाशब्दो निर्देशनोपदर्शनार्थः । इयं युबती स्रष्टा विधात्रा घटिता। किंभूतेन । एकार्थ सावधानं मन्दौ यस्य स एकाग्रमनास्तेन । मन्ये इति विसर्के । एवंविधाद्भुतरूपस्यान्यथानुपपत्तेरिति । मन स्रष्ट्रा दति कठोरम् || ९ ||

काव्य में अत्यन्त कर्णकटु अचरों के प्रयोग से उत्पन्न होने वाले दोष को आभार्यों ने 'श्रुतिकटु' संज्ञा प्रदान की है। यथा

मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि एकाप्रति स्रष्टा के द्वारा इस ( सुन्दरी ) की रचना की गयी होगी [ क्योंकि ऐसा न होने पर स्रष्टा ( विधाता ) इस अपूर्ण सुन्दरी स्त्री की सृष्टि कर ही कैसे सकते थे ? ]

टिप्पणी- यहाँ पर 'स्त्रयं' शब्द में टकार और रकार का प्रयोग दूषित है क्योंकि ये दोनों कर्कश वर्ण हैं ॥ ९ ॥

ब्याहतार्थमाह

—————

व्याहतार्थं यदिष्टार्थबाधकार्थान्तराश्रयम् ।

स्वस्थमेव भूपाल भूतलोपकृतौ यथा ॥ १० ॥

तत्पदं व्याहतार्थे मवति यदभीष्टार्थत्य नाथकं श्रर्थान्तरमान्यार्थमाश्रयति । एकस्मादर्थादन्योऽर्थः अर्थान्तरं दृष्टार्थबाधकं च तदर्थान्तरं न इष्टवाकार्यान्तर भाभयो . यस्येति समासविधिः । उदाहरणं यथा— भुतकस्योपकृतिरूपकारस्तस्यां वं रतः आसन इष्टोऽर्थः । तस्य वाधकं भूतानां प्राणिनां खोपकरणे रतस्त्वमित्येवंविधमर्थान्तरभावयति भूतलोप कृतिशब्दः || १० ॥

ऐसे पत्र का प्रयोग जिससे हृष्टार्थ के अतिरिक्त, अन्य अर्थ का प्रतिपादन होता हो और वह ( अन्य अर्थ ) दृष्टार्थ में बाधा डालता हो ब्याहवार्थ' नामक दोष कहलाता है । यथा - हे राजन् ! आप सदैव संसार के उपकार में लीन रहसे है।

टिप्पणी - इस पद में 'भूतोपकृती' शब्द का प्रयोग दूषित है। एक प्रकार से सन्धि करने पर इसका रूप बनता है-'मूसल + उपकुशी' जिसका अर्थ है 'संसार के उपकार में और वास्तव में यही इष्टार्थ है । इस शब्द का एक और