________________

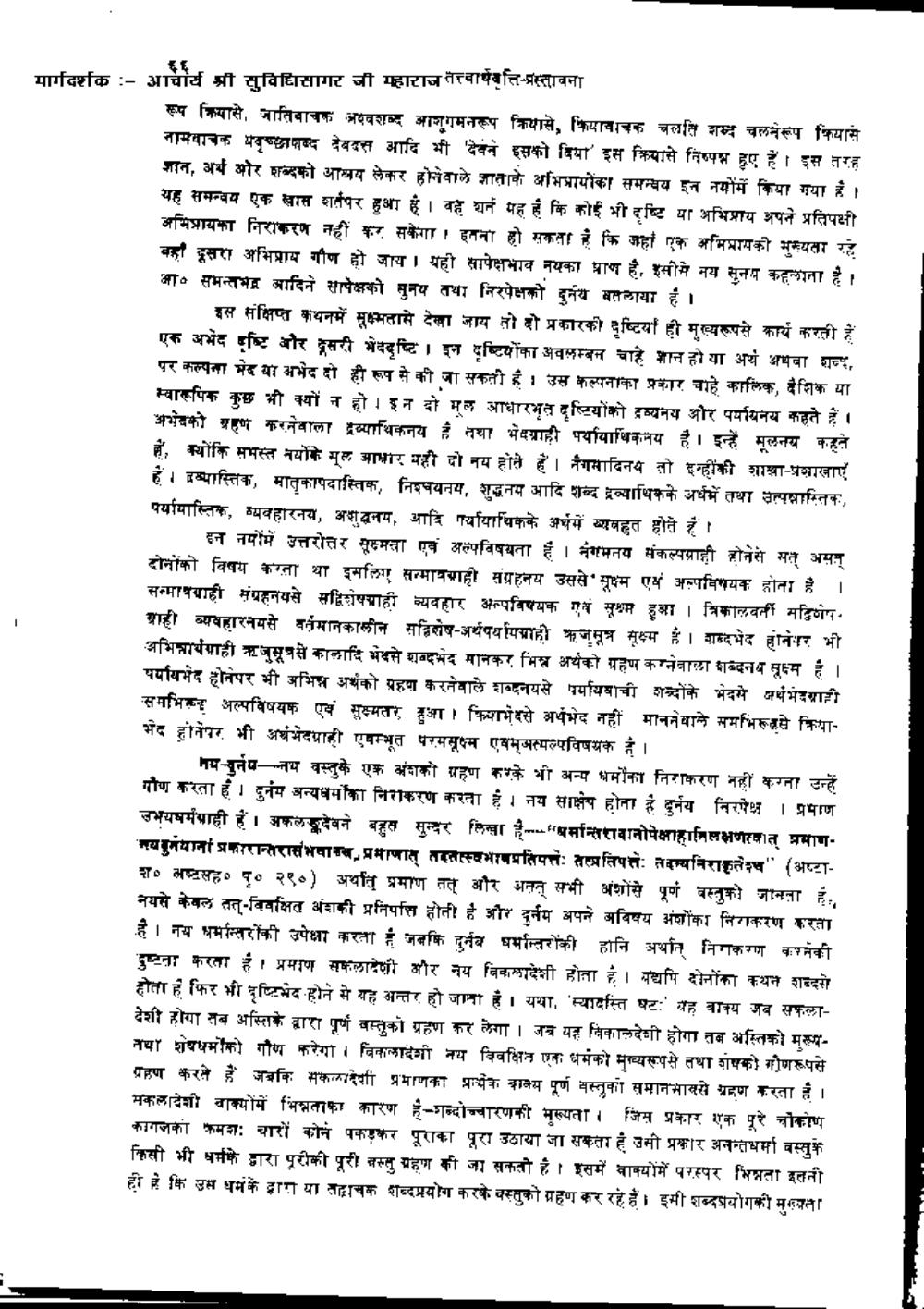

मार्गदर्शक :- आचार्य श्री सुविधिसागर जी महाराज तत्त्वावत्ति-प्रस्तावना

रूप क्रिपासे, जातिवाचक अश्वशब्द आशगमनरूप क्रियासे, कियावाचक चलति शब्द चलनेरूप कियास नामवाचक यदृच्छाशब्द देबदस आदि भी 'देवने इसको दिया इस क्रियासे निष्पन्न हुए है। इस तरह ज्ञान, अर्थ और शब्दको आश्रय लेकर होनेवाले ज्ञाताके अभिप्रायोंका समन्वय इन नयोंमें किया गया है। यह समन्वय एक खास शर्तपर हुआ है। वह शर्म मह है कि कोई भी दष्टि या अभिप्राय अपने प्रतिपक्षी अभिप्रायका निराकरण नहीं कर सकेगा। इतना हो सकता है कि जहाँ एक अभिप्रायकी मुल्यता रहे वही दूसरा अभिप्राय गीण हो जाय । यही सापेक्षभाव नयका प्राण है, इसीमे नय सूनम कहलाता है। आ. समन्तभद्र आदिने सापेक्षको सुनय तथा निरपेक्षको दुर्नय बतलाया है।

इस संक्षिप्त कथनमें मूक्ष्मतासे देखा जाय तो दो प्रकारकी दृष्टियां ही मुख्यरूपसे कार्य करती हैं एक अभेद दृष्टि और दूसरी भेददृष्टि । इन दृष्टियोंका अवलम्बन चाहे शान हो या अयं अथवा शब्द, पर कल्पना मंद या अभंद दो ही रूप से की जा सकती है। उस कल्पनाका प्रकार चाहे कालिक,देशिक या म्यारपिक कुछ भी क्यों न हो। इन दो मल आधारभत दष्टियोंको द्रव्यनय और पर्यायनय कहते हैं। अभेदको ग्रहण करनेवाला द्रव्याथिकनय है तथा भेदग्राही पर्यायाथिकनय है। इन्हें मूलनय कहते हैं, क्योंकि समस्त नयोंके मूल आधार यही दो नय होते है। नंगमादिनय लो इन्हींकी शाश्चा-प्रशास्त्राएँ है। द्रव्यास्तिक, मातृकापदास्तिक, निश्चयनय, शुद्धनम आदि शब्द द्रव्याथिकके अर्थमें तथा उत्पन्नास्तिकः, पर्यायास्तिक, व्यवहारनय, अशुबनय, आदि पर्यायाथिकके अर्थ में व्यबहुत होते है।

हन नपोंमें उत्तरोत्तर सूक्ष्मता एवं अल्पविषयता है । नंगमनय संकल्पग्राही होनेसे मत् असत् दोनोंको विषय करता था इमलिग सन्माषणही संग्रहनय उससे सूक्ष्म एवं अल्पविषयक होता है । सन्मारमाही मंग्रहनयसे सद्विशेषग्राही व्यवहार अल्पविषयक एवं सूक्ष्म हुआ । त्रिकालवी मद्विष. ग्राही ब्यबहारनयसे वर्तमानकालीन सद्विशेष-अर्थपर्यापनाही ऋजमूत्र मूक्ष्म है। शब्दभेद होनेपर भी अभिन्नार्यवाही ऋजसत्रसे कालादि भेदसे शब्दभेद मानकर भिन्न अर्थको ग्रहण करनेवाला शब्दनब सूक्ष्म पर्यायभेद होनेपर भी अभिन्न अर्थको ग्रहण करनेवाले शब्दनयसे पर्यायवाची शब्दोंके भेदमे अर्थमंदग्राही समभिक अल्पविषयक एवं सुक्ष्मतर हुआ। क्रियाभेदसे अर्थभेद नहीं मानने वाले समभिरूनसे क्रियाभेद होनेपर भी अर्थभेदग्राही एषम्भूत परमसूक्ष्म एवम्झस्पल्पविषयक है।

मय-पूर्नय-जय वस्तुके एक अंधाको ग्रहण करके भी अन्य धोका निराकरण नहीं करना उन्हें गौण करता है । दुर्गम अन्यधर्मोका निराकरण करता है । नय साक्षेप होता है दुर्नय निरपेक्ष । प्रमाण उभयधर्मग्राही है। अफलदेवने बहुत सुन्दर लिखा है----"धर्मान्तरावानोपेक्षाहानिलक्षणस्मात् प्रमाणनयबुनयानां प्रकारान्तरासंभवानम, प्रमाणात तरतस्वभावप्रतिपत्तेः तत्प्रतिपत्तेः तदम्यनिराकृतेश्च" (अष्टाश० अष्टसह पृ० २९०) अर्थात् प्रमाण तत् और अनन् सभी अंशोंसे पूर्ण वस्तुको जानता है, नयसे केवल तत्-विवक्षित अंशकी प्रनिपत्ति होती है और दुर्नम अपने अविषय अंशोंका निगकरण करता है । नय' प्रसिरोंकी उपेक्षा करता है जबकि दुर्नब धर्मान्तरोंकी हानि अर्थात् निगकरण करनकी दुष्टना करता है। प्रमाण सफलादेशी और नय विकलादेशी होता है। मद्यपि दोनोंका कथन शब्दसे होता है फिर भी दृष्टिभेद होने से यह अन्तर हो जाता है। यथा, 'स्यादस्ति घट: यह वाक्य जब सफलादेशी होगा सब अस्तिके द्वारा पूर्ण वस्तुको ग्रहण कर लेगा। जब यह विकालदेशी होगा तब अस्तिको मुख्यनया शेषधोको गौण करेगा। विकलादेशी नय विवक्षित एक धर्मको मध्यरूपसे तथा शेषको गौणरूपसे ग्रहण करते हैं जबकि मकलादेशी प्रमाणका प्रायक काश्य पूर्ण वस्तुको समानभासे ग्रहण करता है। मकलादेशी वाक्योंमें भिन्नताका कारण है-गब्दोच्चारणकी मुरूपता। जिस प्रकार एक पूरे चौकोण कागजका क्रमश: चारों को पकड़कर पूराका पूरा उठाया जा सकता है उमी प्रकार अनन्तधर्मा वस्तुक किसी भी धर्मके द्वारा पूरीकी पूरी प्रस्तु ग्रहण की जा सकती है। इसमें वाक्योंमें परस्पर भिन्नता इतनी ही है कि उस धर्म के द्वारा या तायक शब्दप्रयोग करके वस्तुको ग्रहण कर रहे हैं। इसी शब्दप्रयोगकी मन्नता