________________

स्था० क० टीका एवं हिग्दीविवेचन ]

[ ९९

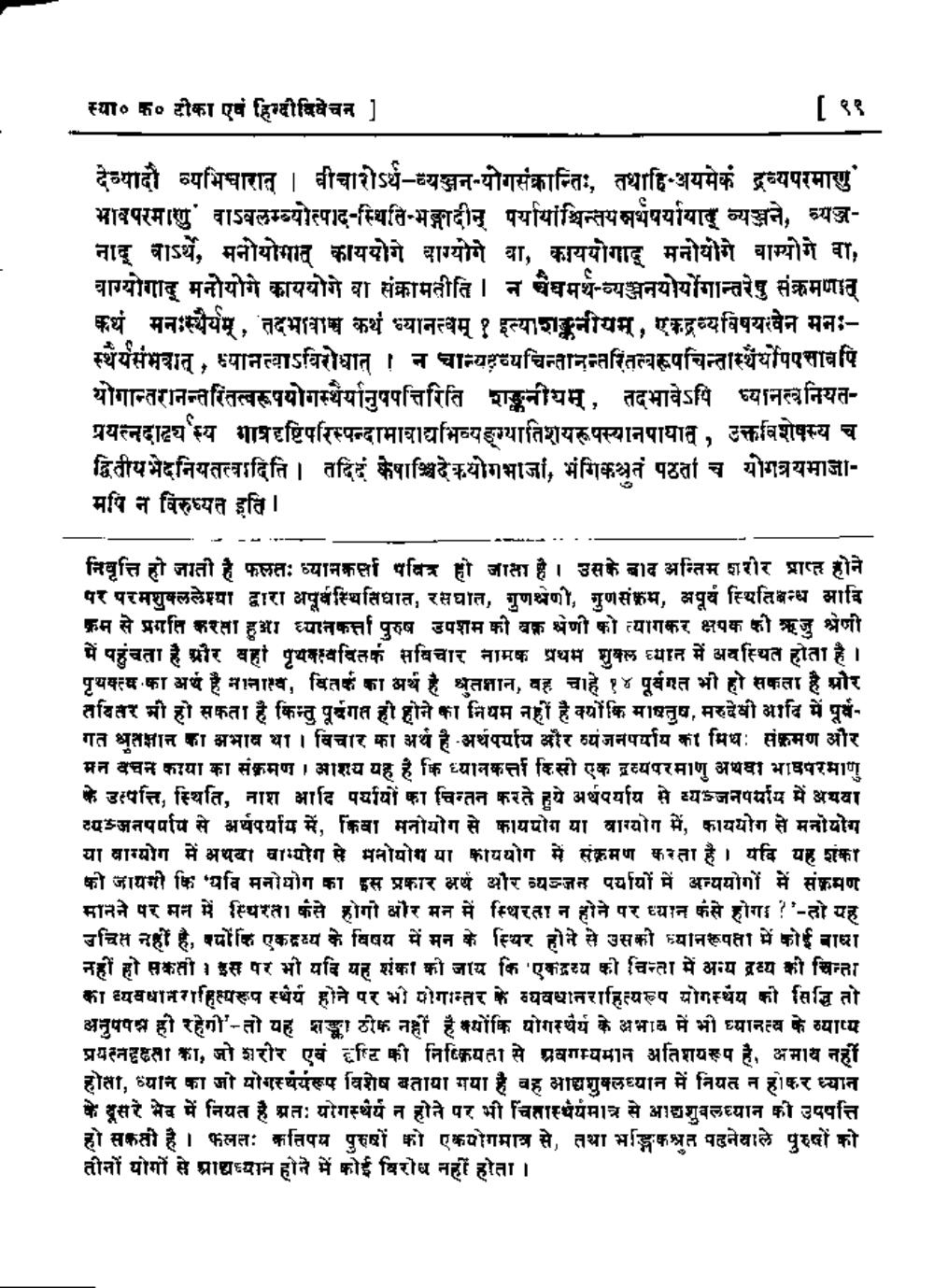

देव्यादौ व्यभिचारात् । बीचारोऽर्थं व्यञ्जन- योगसंक्रान्तिः तथाहि अयमेकं द्रव्यपरमाणु भावपरमाणु ं वाऽवलम्ब्योत्पाद-स्थिति-भङ्गादीन् पर्यायांश्चिन्तयनर्थपर्यायात् व्यञ्जने, व्यञ्जनाद वाऽर्थे, मनोयोगात् काययोगे बाग्योगे वा काययोगाद् मनोयोगे वाम्योगे वा, बाग्योगाद् मनोयोगे काययोगे वा संक्रामतीति । न चैघमर्थ- व्यञ्जनयोर्योगान्तरेषु संक्रमणात् कथं मनःस्थैर्यम्, तदभावाच कथं ध्यानत्वम् ? इत्याशङ्कनीयम्, एकद्रव्यविषयत्वेन मनःस्थैर्यसंभवात् ध्यानत्याऽविरोधात् । न चान्यद्रव्यचिन्तानन्तरितत्वरूप चिन्तास्थय पपसाब पि योगान्तरानन्तरितत्वरूपयोगस्थैर्यानुपपत्तिरिति शङ्कनीयम्, तदभावेऽपि ध्यान नियतप्रयत्नदादर्थस्य मात्रदृष्टिपरिस्पन्दामाबाद्यभिव्यङ्ग्ग्यातिशयरूपस्यानपायात् उक्तविशेषस्य च द्वितीय भेदनियतत्वादिति । तदिदं केषाश्विदेकयोगभाजां मंगिकतं पठतां च योगत्रयमाजामपि न विरुध्यत इति ।

,

,

निवृत्ति हो जाती है फलतः ध्यानकर्ता पवित्र हो जाता है । उसके बाद अन्तिम शरीर प्राप्त होने पर परमशुक्ललेश्या द्वारा अपूर्वस्थितिघात, रसघात, गुणश्रेणी, गुणसंक्रम, अपूर्व स्थितिबन्ध आदि क्रम से प्रगति करता हुआ ध्यानकर्ता पुरुष उपशम की वक्त श्रेणी को त्यागकर क्षपक की ऋजु श्रेणी में पहुंचता है और वहां पृथक्त्ववितर्क सविचार नामक प्रथम शुक्ल ध्यान में अवस्थित होता है । पृथक्त्व का अर्थ है नानाश्थ, वितर्क का अर्थ है श्रुतज्ञान, वह चाहे १४ पूर्वगत भी हो सकता है मौर fear भी हो सकता है किन्तु पूर्वगत ही होने का नियम नहीं है क्योंकि माघतुष, मरुदेषी आदि में पूर्वगत सज्ञान का अभाव था । विचार का अर्थ है अर्थपर्याय और व्यंजनपर्याय का मिथः संक्रमण और मन वचन काया का संक्रमण । आशय यह है कि ध्यानकर्ता किसी एक द्रव्यपरमाणु अथवा भाषपरमाणु के उत्पत्ति, स्थिति, नाश आदि पर्यायों का चिन्तन करते हुये अर्थपर्याय से व्यञ्जनपर्याय में अथवा व्यञ्जनपर्याय से अर्थपर्याय में, किवा मनोयोग से काययोग या वाग्योग में, काययोग से मनोयोग या वाग्योग में अथवा वाग्योग से मनोयोग या काययोग में संक्रमण करता है । यदि यह शंका की जायगी कि 'यदि मनोयोग का इस प्रकार अर्थ और व्यञ्जन पर्यायों में अन्ययोगों में संक्रमण मानने पर मन में स्थिरता कंसे होगी और मन में स्थिरता न होने पर ध्यान कैसे होगा ? " - तो यह उचित नहीं है, क्योंकि एकद्रव्य के विषय में मन के स्थिर होने से उसकी ध्यानरूपता में कोई बाधा नहीं हो सकती । इस पर भी यदि यह शंका की जाय कि एकद्रव्य की चिन्ता में अन्य द्रव्य की चिन्ता का व्यवधान राहित्यरूप स्थैर्य होने पर भी योगान्तर के व्यवधानराहित्यरूप योगस्थ्य की सिद्धि तो अनुपपत्र ही रहेगी' तो यह शङ्का ठीक नहीं है क्योंकि योगस्थैर्य के अभाव में भी ध्यानत्य के व्याप्य प्रयत्नहृता का, जो शरीर एवं दृष्टि की निष्क्रियता से श्रवगम्यमान अतिशयरूप है, अमाय नहीं होता, ध्यान का जो योगस्ययरूप विशेष बताया गया है वह आद्यशुक्लध्यान में नियत न होकर ध्यान के दूसरे मेव में नियत है अतः योगस्थैर्य न होने पर भी चितास्थैर्यमात्र से आद्यशुवलध्यान की उपपत्ति हो सकती है । फलत: कतिपय पुरुषों को एकयोगमात्र से, तथा भङ्गिकश्रुत पढनेवाले पुरुषों को तीनों योगों से प्राथध्यान होने में कोई विरोध नहीं होता ।