________________

स्या० क० टीका व हिं० वि०

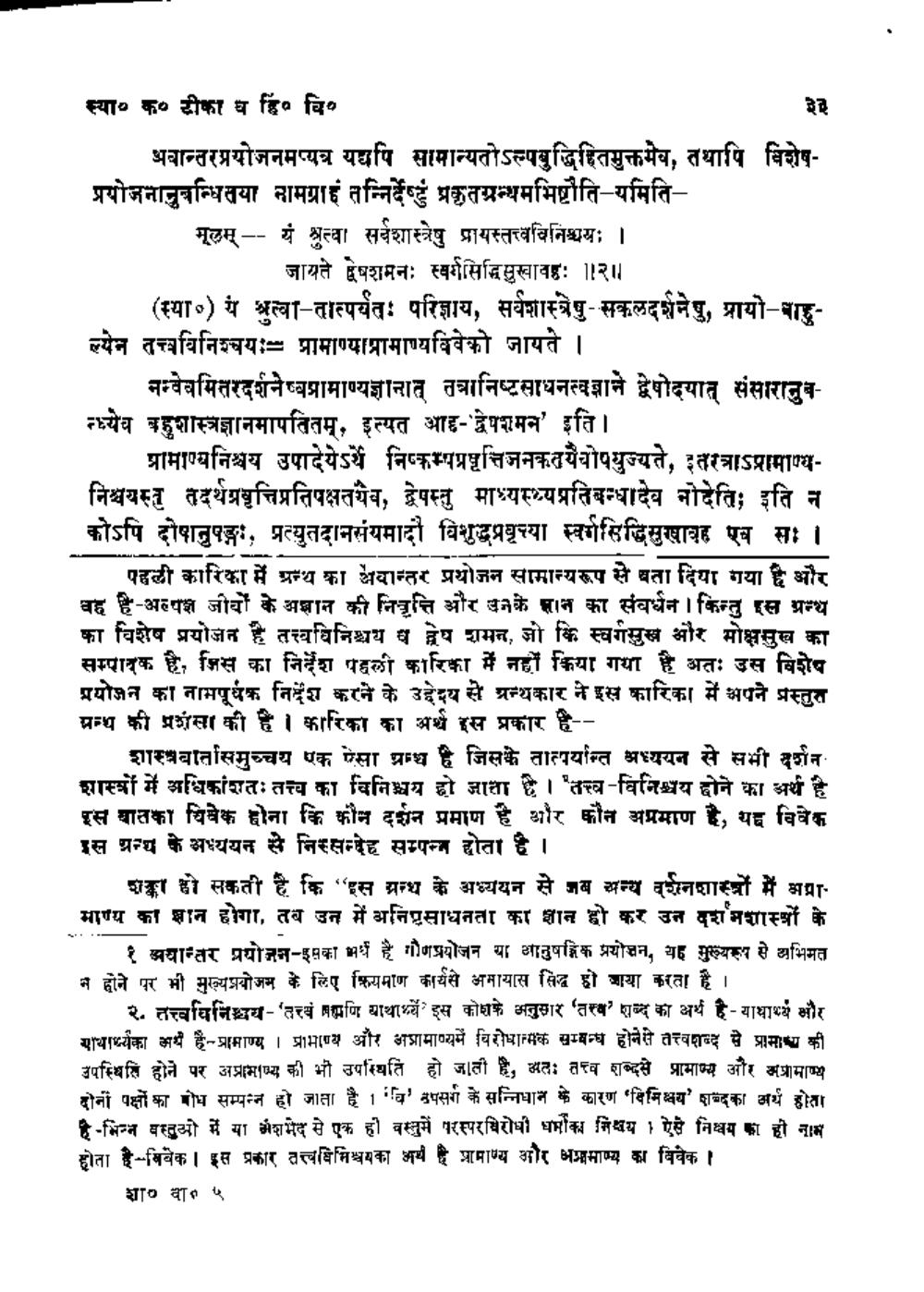

अवान्तरप्रयोजनमप्यत्र यद्यपि सामान्यतोऽल्पबुद्धिहितमुक्तमेव, तथापि विशेषप्रयोजनानुवन्धिसया नामग्राइं तन्निर्देष्टुं प्रकृतग्रन्थमभिष्टौति-यमितिमूलम् -- यं श्रुत्वा सर्वशास्त्रेषु प्रायस्तत्त्वविनिश्चयः ।

जायते देषशमनः स्वर्गसिद्धिसुखावहः ॥२॥ (स्था०) ये श्रुत्वा तात्पर्यतः परिज्ञाय, सर्वशास्त्रेषु- सकलदर्शनेषु, प्रायो-बाहुल्येन तत्वविनिश्चय:- प्रामाण्याप्रामाण्यविवेको जायते ।

नन्वेवमितरदर्शनेष्वप्रामाण्यज्ञानात् तत्रानिष्टसाधनत्वज्ञाने द्वेषोदयात् संसारानुवध्येव बहुशास्त्रज्ञानमापतितम्, इत्यत आइ-'द्वेपशमन' इति ।

प्रामाण्यनिश्चय उपादेयेऽर्थे निष्कम्पप्रवृत्तिजनकतयचोपयुज्यते, इतरत्राऽप्रामाण्यनिश्चयस्त तदर्थप्रवृत्तिप्रतिपक्षतयैव, द्वेषस्तु माध्यस्थ्यप्रतिबन्धादेव नोदेति; इति न कोऽपि दोषानुपङ्गा, प्रत्युतदानसंयमादौ विशुद्धप्रवृत्या स्वर्गसिद्धिसुखावह एव सः ।

पहली कारिका में ग्रन्थ का अवान्तर प्रयोजन सामान्यरूप से बता दिया गया है और वह है-अल्पज्ञ जीवों के अज्ञान की निवृत्ति और उनके मान का संवर्धन । किन्तु इस ग्रन्थ का विशेष प्रयोजन है तत्वविनिश्चय व द्वेष शमन, जो कि स्वर्गसुख और मोक्षसुख का सम्पादक है, जिस का निर्देश पहली कारिका में नहीं किया गया है अतः इस विशेष प्रयोजन का नामपूर्वक निर्देश करने के उद्देश्य से ग्रन्थकार ने इस कारिका में अपने प्रस्तुत ग्रन्थ की प्रशंसा की है। कारिका का अर्थ इस प्रकार है--

शास्त्रवार्तासमुच्चय एक ऐसा ग्रन्थ है जिसके तात्पर्यान्त अध्ययन से सभी दर्शन शास्त्रों में अधिकांशतः तत्त्व का विनिश्चय हो जाता है। "तत्व-विनिश्चय होने का अर्थ है इस बातका विवेक होना कि कौन दर्शन प्रमाण है और कौन अप्रमाण है, यह विवेक इस ग्रन्थ के अध्ययन से निस्सन्देह सम्पन्न होता है ।

शङ्का हो सकती है कि "इस ग्रन्थ के अध्ययन से जब अन्य वर्शनशास्त्रों में अन्ना माण्य का ज्ञान होगा, तब उन में अनिप्रसाधनता का ज्ञान हो कर उन पशमशास्त्रों के

१ अयान्तर प्रयोजन-इसका म है गौणप्रयोजन या आनुषङ्गिक प्रयोजन, यह मुख्यरूप से अभिमत में होने पर भी मुख्य प्रयोजन के लिए क्रियमाण कार्यसे अमायास सिद्ध हो जाया करता है।

२. तत्त्वयिनिश्चय-'तत्त्वं ममणि याथायें इस कोशके अनुसार 'तस्व' शब्द का अर्थ है- याथाय और पाथाभ्यंका अर्थ है-प्रामाण्य । प्रामाण्य और अप्रामाण्यमें विरोधात्मक सम्बन्ध होने से तत्त्वशब्द से प्रामाश्य की उपस्थिति होने पर अप्रामाण्य की भी उपस्थिति हो जाती है, अतः तत्त्व शब्दसे प्रामाण्य और अप्रामाण्य दोनों पक्षों का बोध सम्पन्न हो जाता है । ' उपसर्ग के सन्निधान के कारण विमिश्चय' शब्दका अर्थ होता है-भिन्न वस्तुओ में या अंशभेद से एक ही वस्तुमें परस्परविरोधी धोका निश्चय । ऐसे निश्चय का ही नाम होता है-विवेक । इस प्रकार तत्त्वधिमिश्चमका अर्थ है प्रामाण्य और अप्रामाण्य का विवेक ।

शा० वा. ५