________________

१३८

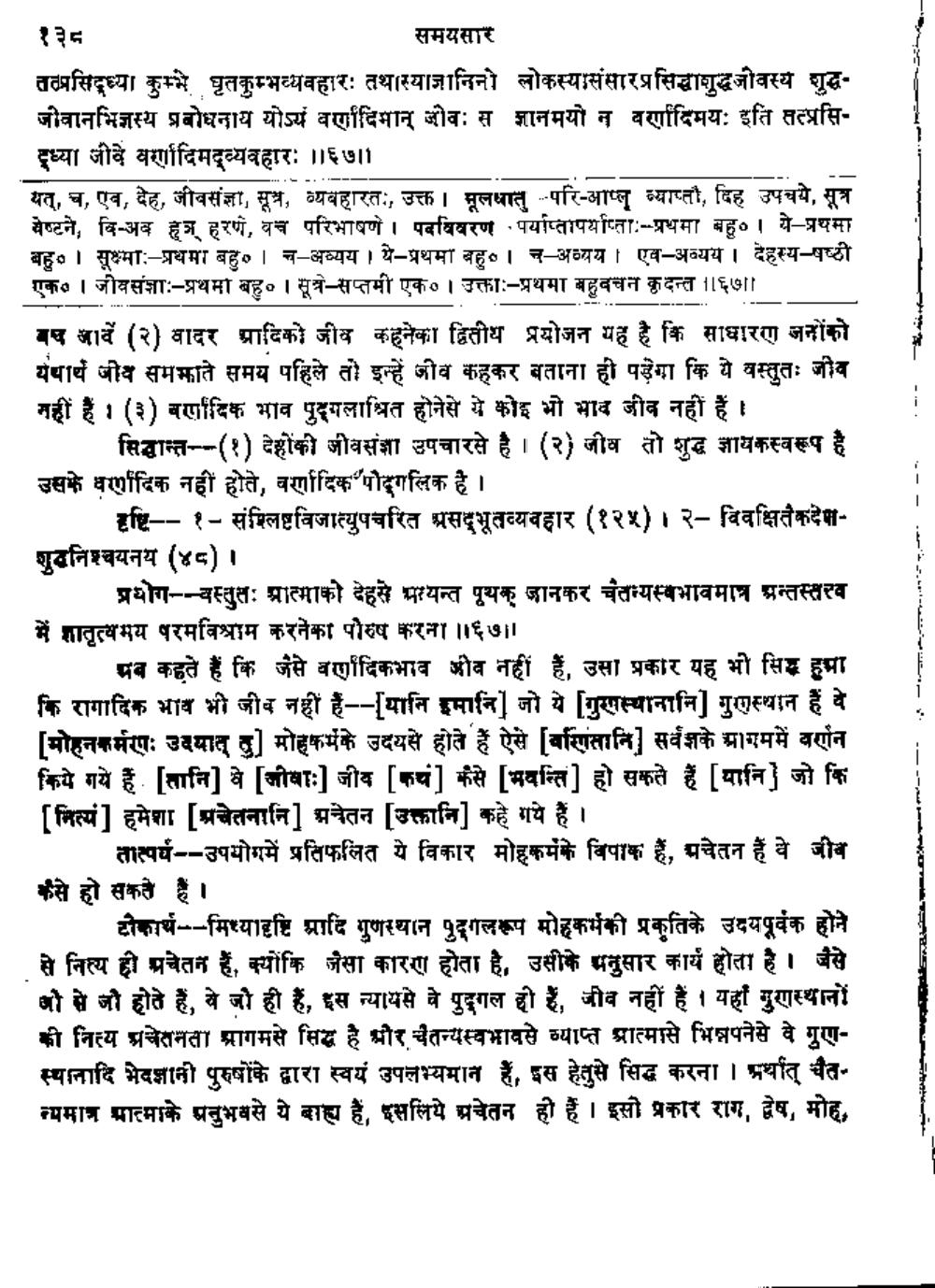

समयसार तत्प्रसिद्ध्या कुम्भे घृतकुम्भव्यवहारः तथास्याजानिनो लोकस्यासंसारप्रसिद्धाशुद्धजीवस्य शूद्धजीवानभिज्ञस्य प्रबोधनाय योऽयं वर्णादिमान जीवः स ज्ञानमयो न वर्णादिमयः इति तत्प्रसि

ध्या जीवे वर्णादिमद्व्यवहारः ॥६७।। यत्, च, एव, देह, जीवसंज्ञा, सूत्र, व्यवहारतः, उक्त । मूलधातु परि-आप्ल व्याप्ती, दिह उपचये, सूत्र वेष्टने, वि-अव हुत्र हरणे, वच परिभाषणे । पदविवरण • पर्याप्तापर्याप्ता:--प्रथमा बहु०। ये-प्रथमा बहु० । सूक्ष्मा:-प्रथमा बहु० । च–अव्यय । ये-प्रथमा बहु० । न अव्यय । एव-अव्यय । देहस्य-षष्ठी एक० । जीवसंज्ञा:-प्रथमा बहु० । सूत्र-सप्तमी एक० । उक्ताः-प्रथमा बहुवचन कृदन्त ।।६७।। बच जावें (२) वादर प्रादिको जीव कहनेका द्वितीय प्रयोजन यह है कि साधारण जनोंको यथार्थ जीव समझाते समय पहिले तो इन्हें जीव कहकर बताना ही पड़ेगा कि ये वस्तुतः जीव महीं हैं । (३) वर्णादिक भाव पुद्गलाश्रित होनेसे ये कोइ भी भाव जीव नहीं हैं।

___ सिद्धान्त--(१) देहोंकी जीवसंज्ञा उपचारसे है । (२) जीव तो शुद्ध ज्ञायकस्वरूप है उसके वर्णादिक नहीं होते, वर्णादिक पौद्गलिक है।

दृष्टि-- १- संश्लिष्टविजात्युपचरित असद्भूतव्यवहार (१२५)। २- विवक्षितैकदेषाशुढनिश्चयनय (४८)।

प्रयोग-वस्तुतः प्रात्माको देहसे मरयन्त पृथक् जानकर चैतन्यस्वभावमात्र अन्तस्तरव में ज्ञातृत्वमय परमविश्राम करनेका पौरुष करना ॥६७॥

अब कहते हैं कि जैसे वर्णादिकभाव जीव नहीं हैं, उसा प्रकार यह भी सिद्ध हुमा कि रागादिक भाव भी जीव नहीं हैं--यानि इमानि] जो ये [गुणस्थानानि] गुणस्थान हैं वे [मोहनकर्मणः उदयात् तु] मोहकर्मके उदयसे होते हैं ऐसे [बरिणतानि] सर्वशके आगममें वर्णन किये गये हैं [तानि] वे [जीवाः] जीव [क] कैसे [भवन्ति] हो सकते हैं [यानि] जो कि [नित्यं] हमेशा [अचेतनानि] अनेतन [उक्तानि] कहे गये हैं।

तात्पर्य--उपयोगमें प्रतिफलित ये विकार मोहकर्मके विपाक हैं, अचेतन हैं वे जीव कैसे हो सकते हैं।

___टोकार्थ--मिथ्यादृष्टि प्रादि गुणस्थान पुद्गलरूप मोहकर्मकी प्रकृतिके उदयपूर्वक होने से नित्य ही प्रचेतन हैं, क्योंकि जैसा कारण होता है, उसीके अनुसार कार्य होता है। जैसे को से जो होते हैं, ये जो ही हैं, इस न्यायसे वे पुद्गल ही हैं, जीव नहीं हैं । यहाँ गुणस्थानों की नित्य प्रचेतनता प्रागमसे सिद्ध है और चैतन्यस्वभावसे व्याप्त प्रात्मासे भिन्नपनेसे वे गुणस्थानादि भेदज्ञानी पुरुषोंके द्वारा स्वयं उपलभ्यमान हैं, इस हेतुसे सिद्ध करना । अर्थात् चैत. न्यमात्र प्रात्माके अनुभवसे ये बाह्य हैं, इसलिये अचेतन ही हैं । इसी प्रकार राग, द्वेष, मोह,

ANSAR