________________

नवमी दशवीं शताब्दी के आचार्य

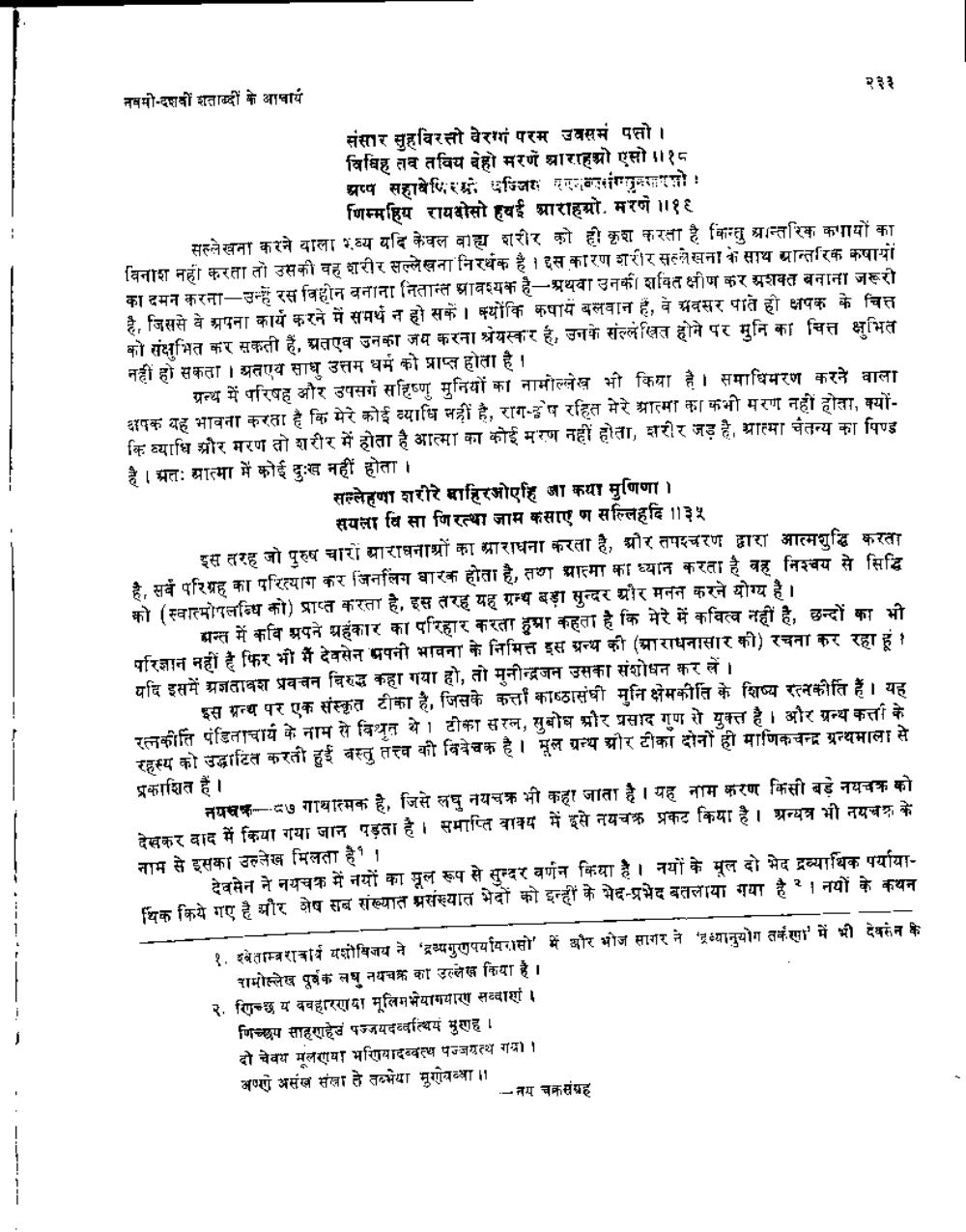

संसार सुविरतो वेगं परम उवसमं पत्तो । विधि तव तविय देहो मरणं श्राराश्रो एसो ॥१८ अप्प सहावेरि ज

णिम्महिय रायोसो हवई आराम्रो. मरणे ॥१६

सल्लेखना करने वाला भव्य यदि केवल बाह्य शरीर को ही कृश करता है किन्तु अान्तरिक कपायों का विनाश नहीं करता तो उसकी वह शरीर सल्लेखना निरर्थक है। इस कारण शरीर सल्लेखना के साथ अान्तरिक कषायों का दमन करना - उन्हें रस विहीन बनाना नितान्त आवश्यक है- श्रथवा उनकी शक्ति क्षीण कर अशक्त बनाना जरूरी है, जिससे वे अपना कार्य करने में समर्थ न हो सकें। क्योंकि कषायें बलवान हैं, वे अवसर पाते हो क्षपक के चित्त को संक्षुभित कर सकती हैं, अतएव उनका जय करना श्रेयस्कर है, उनके संल्लेखित होने पर मुनि का चित्त क्षुभित नहीं हो सकता । अतएव साधु उत्तम धर्म को प्राप्त होता है ।

ग्रन्थ में परिषह और उपसर्ग सहिष्णु मुनियों का नामोल्लेख भी किया है। समाधिमरण करने वाला क्षपक यह भावना करता है कि मेरे कोई व्याधि नहीं है, राग-द्वेष रहित मेरे आत्मा का कभी मरण नहीं होता, क्योंकि व्याधि और मरण तो शरीर में होता है आत्मा का कोई मरण नहीं होता, शरीर जड़ है, भ्रात्मा चैतन्य का पिण्ड है । अतः यत्मा में कोई दुःख नहीं होता ।

सल्लेहणा शरीरे बाहिरजोएहि जा कथा मुणिणा ।

सयला विसा जिरत्था जाम कसाए ण सल्लिदि 11३५

इस तरह जो पुरुष चारों बाराधनाओं का प्राराधना करता है, और तपश्चरण द्वारा आत्मशुद्धि करता है, सर्व परिग्रह का परित्याग कर जिनलिंग धारक होता है, तथा आत्मा का ध्यान करता है वह निश्चय से सिद्धि को (स्वमधि को) प्राप्त करता है, इस तरह यह ग्रन्थ बड़ा सुन्दर थोर मनन करने योग्य है ।

अन्त में कवि अपने ग्रहंकार का परिहार करता हुआ कहता है कि मेरे में कवित्व नहीं है, छन्दों का भी परिज्ञान नहीं है फिर भी मैं देवसेन अपनी भावना के निमित्त इस ग्रन्थ की (आराधनासार की रचना कर रहा हूं । यदि इसमें ग्रज्ञतावश प्रवचन विरुद्ध कहा गया हो, तो मुनीन्द्रजन उसका संशोधन कर लें ।

२३३

इस ग्रन्थ पर एक संस्कृत टीका है, जिसके कर्त्ता काष्ठासंघी मुनि क्षेमकीति के शिष्य रत्नकोति हैं । यह रत्नकीर्ति पंडिताचार्य के नाम से विश्रुत थे। टोका सरल, सुबोध और प्रसाद गुण से युक्त है। और ग्रन्थ कर्त्ता के रहस्य को उद्घाटित करती हुई वस्तु तत्त्व की विवेचक है। मूल ग्रन्थ और टीका दोनों ही माणिकचन्द्र ग्रन्थमाला से प्रकाशित हैं ।

नयचक्र - ८७ गाथात्मक है, जिसे लघु नयचक्र भी कहा जाता है। यह नाम करण देखकर बाद में किया गया जान पड़ता है। समाप्ति वाक्य में इसे नयचक्र प्रकट किया है। नाम से इसका उल्लेख मिलता है ।

देवसेन ने नयचक्र में नयों का मूल रूप से सुन्दर वर्णन किया है। नयों के मूल दो भेद द्रव्याथिक पर्यायाथिक किये गए है और शेष सब संख्यात असंख्यात भेदों को इन्हीं के भेद-प्रभेद बतलाया गया है । नयों के कथन

મ

मिच्छय साहराहेजं पज्जयदव्दत्थियं मुराह ।

दो चैव मूलाया भणियादव्वत्थ पज्जगत्थ गया अणे असंख संखा ले तन्भेया मुवव्था ॥

किसी बड़े नयचक्र को अन्यत्र भी नयच के

१. श्वेताम्राचार्य यशोविजय ने 'द्रव्यगुण पर्यायासों में और भोज सागर ने 'ध्यानुयोग तर्कसा' में भी देवरून के

रामोल्लेख पूर्वक लघु नयचक्र का उल्लेख किया है । २.च्छिय कवहारया मूलिमभेयागयारण सव्वा ।

- नय चक्रसंग्रह