________________

जैन धर्म का प्राचीन इतिहास-भाग २ एक दिन उस मन्दिर में चारित्र भूषण नाम के मुनि भगवान पार्श्वनाथ के सन्मुख 'देवागम स्तोत्र' का पाठ कर रहे थे । पात्र केसरी सन्ध्या वन्दनादि कार्य सम्पन्न कर जब वे पार्श्वनाथ मन्दिर में पाए, तब उन्होने मुनि से पूछा कि आप अभी जिस स्तवन का पाठ कर रहे थे, क्या प्राप उसका अर्थ भी जानते हैं ? तब मुनि ने कहा मैं इसका अर्थ नहीं जानता । तब पात्र केसरी ने कहा, आप इस स्तोत्र का एक बार पाठ करें। मुनिवर ने पाठ पुनः धीरे-धीरे पढ़ कर सुनाया। पात्र केसरी की धारणा शक्ति बड़ी विलक्षण थी। उन्हें एक बार सुन कर ही स्तोत्रादि कंठस्थ हो जाया करते थे। अतः उन्हें देवागम स्तोत्र कंठस्थ हो गया। वे उसका अर्थ विचारने लगे । उससे प्रतीत हुआ कि भगवान ने जीवादिक पदार्थों का जो स्वरूप कहा है, वह सत्य है । पर अनुमान के सम्बन्ध में उन्हें कुछ सन्देह हुआ। वे घर पर सोच ही रहे थे कि पद्मावती देवी का प्रासन कम्पायमान हुा । वह वहां पाई और उसने पात्र केसरी से कहा कि प्रापको जैन धर्म के सम्बन्ध में कुछ सन्देह है। आप इसकी चिन्ता न करें। कल पापको सब ज्ञात हो जावेगा। वहाँ से पद्मावती देवी पार्श्वनाथ के मन्दिर में गई, और पार्श्वनाथ की मूर्ति के फण पर निम्न श्लोक अंकित किया।

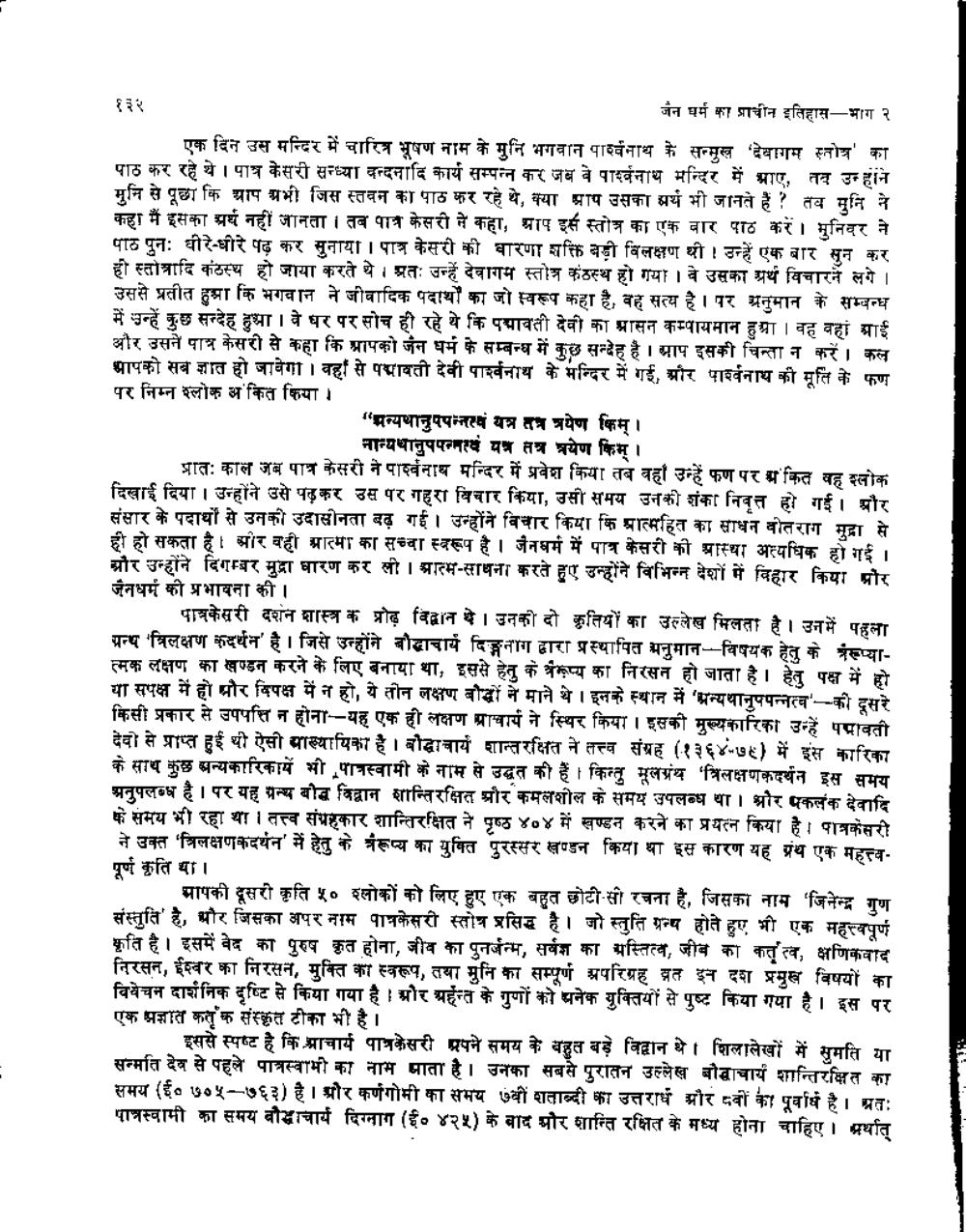

"मन्यथानुपपन्नत्वं यत्र तत्र त्रयेण किम् ।

नान्यथानुपपन्नत्वं यत्र तत्र त्रयेण किम् । प्रातः काल जब पात्र केसरी ने पार्श्वनाथ मन्दिर में प्रवेश किया तब वहाँ उन्हें फण पर मांकित वह श्लोक दिखाई दिया। उन्होंने उसे पढ़ कर उस पर गहरा विचार किया, उसी समय उनकी शंका निवृत्त हो गई। और संसार के पदार्थों से उनकी उदासीनता बढ़ गई। उन्होंने विचार किया कि प्रात्महित का साधन वीतराग मुद्रा से ही हो सकता है। और वही प्रात्मा का सच्चा स्वरूप है । जैनधर्म में पात्र केसरी की प्रास्था अत्यधिक हो गई। और उन्होंने दिगम्बर मुद्रा धारण कर ली । आत्म-साधना करते हुए उन्होंने विभिन्न देशों में विहार किया और जैनधर्म की प्रभावना की।

पात्रकेसरी दशन शास्त्र क प्रोढ़ विद्वान थे। उनकी दो कृतियों का उल्लेख मिलता है। उनमें पहला ग्रन्थ 'विलक्षण कदर्थन' है । जिसे उन्होंने बौद्धाचार्य दिङ्गनाग द्वारा प्रस्थापित अनुमान-विषयक हेतु के रूप्यात्मक लक्षण का खण्डन करने के लिए बनाया था, इससे हेतु के रूप्य का निरसन हो जाता है। हेतु पक्ष में हो या सपक्ष में हो और विपक्ष में न हो, ये तीन लक्षण बौद्धों ने माने थे । इनके स्थान में 'अन्यथानुपपन्नत्व'-को दूसरे किसी प्रकार से उपपत्ति न होना-यह एक ही लक्षण प्राचार्य ने स्थिर किया । इसकी मुख्यकारिका उन्हें पपावती देवो से प्राप्त हुई थी ऐसी पाख्यायिका है। बौद्धाचार्य शान्तरक्षित ने तत्त्व संग्रह (१३६४-७६) में इस कारिका के साथ कुछ अन्यकारिकायें भी पात्रस्वामी के नाम से उद्धत की हैं। किन्तु मूलग्रंथ 'त्रिलक्षणकदर्थन इस समय अनुपलब्ध है । पर यह ग्रन्थ बौद्ध विद्वान शान्तिरक्षित और कमलशील के समय उपलब्ध था। और पकलंक देवादि के समय भी रहा था । तत्त्व संग्रहकार शान्तिरक्षित ने पृष्ठ ४०४ में खण्डन करने का प्रयत्न किया है। पात्रकेसरी ने उक्त 'त्रिलक्षणकदर्थन' में हेतु के रूप्य का युक्ति पुरस्सर खण्डन किया था इस कारण यह ग्रंथ एक महत्त्वपूर्ण कृति था।

मापकी दूसरी कृति ५० श्लोकों को लिए हुए एक बहुत छोटी-सी रचना है, जिसका नाम 'जिनेन्द्र गुण संस्तुति' है, और जिसका अपर नरम पात्रकेसरी स्तोत्र प्रसिद्ध है। जो स्तुति ग्रन्थ होते हुए भी एक महत्वपूर्ण कृति है। इसमें वेद का पुरुष कृत होना, जीव का पुनर्जन्म, सर्वज्ञ का अस्तित्व, जीब का कर्तृत्व, क्षणिकवाद निरसन, ईश्वर का निरसन, मुक्ति का स्वरूप, तथा मुनि का सम्पूर्ण अपरिग्रह व्रत इन दश प्रमुख विषयों का विवेचन दार्शनिक दृष्टि से किया गया है। और अर्हन्त के गुणों को अनेक युक्तियों से पुष्ट किया गया है। इस पर एक अज्ञात कर्तृक संस्कृत टीका भी है।

इससे स्पष्ट है कि प्राचार्य पात्रकेसरी प्रपने समय के बहुत बड़े विद्वान थे। शिलालेखों में समति या सन्मति देव से पहले पात्रस्वामी का नाम प्राता है। उनका सबसे पुरातन उल्लेख बौद्धाचार्य शान्तिरक्षित का समय (ई० ७०५-७६३) है । और कर्णगोमी का समय ७वीं शताब्दी का उत्तरार्ध और वों का पूर्वाध है। अतः पात्रस्वामी का समय बौद्धाचार्य दिग्नाग (ई० ४२५) के बाद और शान्ति रक्षित के मध्य होना चाहिए। अर्थात्