________________

ग्रन्धराज श्री पञ्चाध्यायी

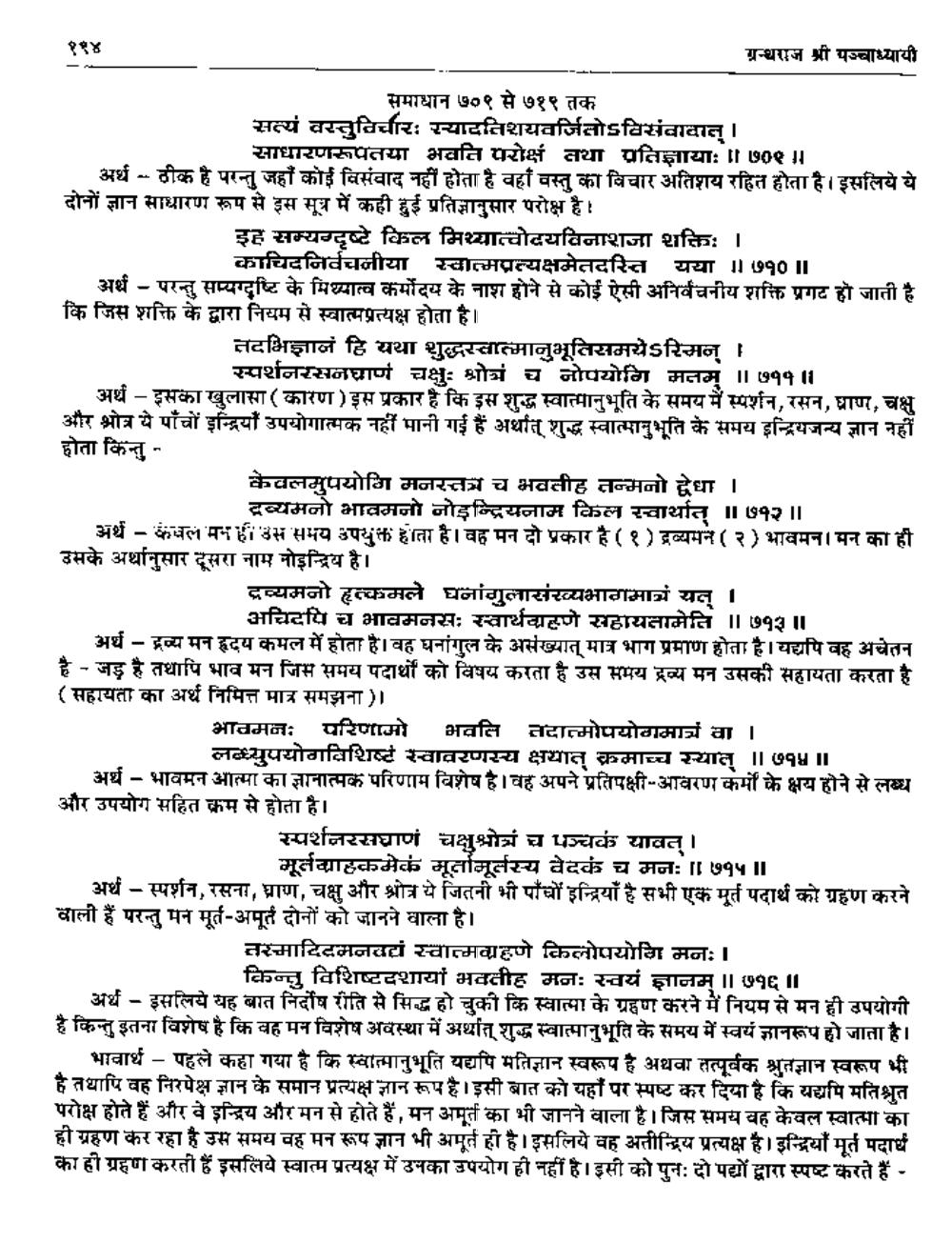

समाधान ७०१ से ७१९ तक सत्यं वस्तुनिचारः स्यादतिशयवर्जितोऽविसंवादात् ।

साधारणरूपतया भवति परोक्ष तथा प्रतिज्ञायाः ।। ७०९॥ अर्थ - ठीक है परन्तु जहाँ कोई विसंवाद नहीं होता है वहाँ वस्तु का विचार अतिशय रहित होता है। इसलिये ये दोनों ज्ञान साधारण रूप से इस सूत्र में कही हुई प्रतिज्ञानुसार परोक्ष है।

इह सम्यग्दृष्टे किल मिथ्यात्वोटयविनाशजा शक्तिः ।

काचिदनिर्वचनीया स्वात्मप्रत्यक्षमेतदस्ति यया ॥७१०॥ अर्थ - परन्तु सम्यग्दृष्टि के मिथ्यात्व कर्मोदय के नाश होने से कोई ऐसी अनिर्वचनीय शक्ति प्रगट हो जाती है कि जिस शक्ति के द्वारा नियम से स्वात्मप्रत्यक्ष होता है।

तदभिज्ञालं हि यथा शुद्धस्तात्मानुभूतिसमयेऽस्मिन् ।

स्पर्शनरसनमार्ण चक्षुः श्रोनं च नोपयोगि मतम् ॥ ७११।। अर्थ – इसका खुलासा (कारण) इस प्रकार है कि इस शुद्ध स्वात्मानुभूति के समय मैं स्पर्शन, रसन, प्राण, चक्षु और श्रोत्र ये पाँचों इन्द्रियों उपयोगात्मक नहीं मानी गई हैं अर्थात् शुद्ध स्वात्मानुभूति के समय इन्द्रियजन्य ज्ञान नहीं होता किन्तु -

केवलमुपयोगि मनरतत्र च भवतीह तन्मनो द्वेधा ।

द्रव्यमनो भावमनो नोइन्द्रियनाम किल स्वार्थात ॥ ७१२॥ अर्थ-कंबल मनही उस समय उपयुक्त होता है। वह मन दो प्रकार है(१)द्रव्यमन(२)भावमन। मन का ही उसके अर्थानुसार दूसरा नाम नोइन्द्रिय है।

द्रव्यमनो हत्कमले घनांगुलासंख्यभागमानं यत् ।

भचिदपि च भावमनसः स्वार्थग्रहणे सहायतामेति ॥ ७१३ ।। अर्थ - द्रव्य मन हृदय कमल में होता है। वह घनांगुल के असंख्यात् मात्र भाग प्रमाण होता है। यद्यपि वह अचेतन है - जड़ है तथापि भाव मन जिस समय पदार्थों को विषय करता है उस समय द्रव्य मन उसकी सहायता करता है (सहायता का अर्थ निमित्त मात्र समझना)।

भावमनः परिणामो भवति तदात्मोपयोगमात्रं वा ।

लध्युपयोगविशिष्ट स्वावरणस्य क्षयात क्रमाच्च स्यात् ॥ ७१४ ॥ अर्थ - भावमन आत्मा का ज्ञानात्मक परिणाम विशेष है। वह अपने प्रतिपक्षी-आवरण कर्मों के क्षय होने से लब्ध और उपयोग सहित क्रम से होता है।

स्पर्शनरसघाणं चक्षुश्रोत्रं च पञ्चकं यावत्।

मूर्तग्राहकमेक मूर्तामूर्तस्य वेदकं च मनः ।। ७१५ ॥ अर्थ-स्पर्शन.रसना, घ्राण.चक्ष और श्रोत्र ये जितनी भी पाँचों इन्द्रियाँ है सभी एकमर्त पदार्थ को ग्रहा वाली हैं परन्तु मन मूर्त-अमूर्त दोनों को जानने वाला है।

तस्मादिटमनवां स्वात्मवग्रहणे किलोपयोगि मनः।

किन्तु विशिष्टदशायर्या भवतीह मन: स्वयं ज्ञानम् ॥ ७१६ ॥ अर्थ- इसलिये यह बात निर्दोष रीति से सिद्ध हो चुकी कि स्वात्मा के ग्रहण करने में नियम से मन ही उपयोगी है किन्तु इतना विशेष है कि वह मन विशेष अवस्था में अर्थात् शुद्ध स्वात्मानुभूति के समय में स्वयं ज्ञानरूप हो जाता है।

भावार्थ - पहले कहा गया है कि स्वात्मानुभूति यद्यपि मतिज्ञान स्वरूप है अथवा तत्पूर्वक श्रुतज्ञान स्वरूप भी है तथापि वह निरपेक्ष ज्ञान के समान प्रत्यक्ष ज्ञान रूप है। इसी बात को यहाँ पर स्पष्ट कर दिया है कि परोक्ष होते हैं और वे इन्द्रिय और मन से होते हैं, मन अमूर्त का भी जानने वाला है। जिस समय वह केवल स्वात्मा का ही ग्रहण कर रहा है उस समय वह मन रूप ज्ञान भी अमूर्त ही है। इसलिये वह अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष है। इन्द्रियाँ मूर्त पदार्थ काही ग्रहण करती हैं इसलिये स्वात्म प्रत्यक्ष में उनका उपयोग ही नहीं है। इसी को पुन: दो पद्यों द्वारा स्पष्ट करते हैं -