________________

प्रथम खण्ड/द्वितीय पुस्तक

१०१

नहीं है, क्योंकि सत् और परिणाम इनमें से किसी एक का भी त्याग नहीं किया जा सकता है क्योंकि दोनों ही तादात्म्य सम्बन्ध वाले होकर सफल है, अतः प्रकृत में पदपूर्ण न्याय का दृष्टान्त भी उपयोगी नहीं है यह उक्त कथन का सार है ॥ ४००-४०१॥

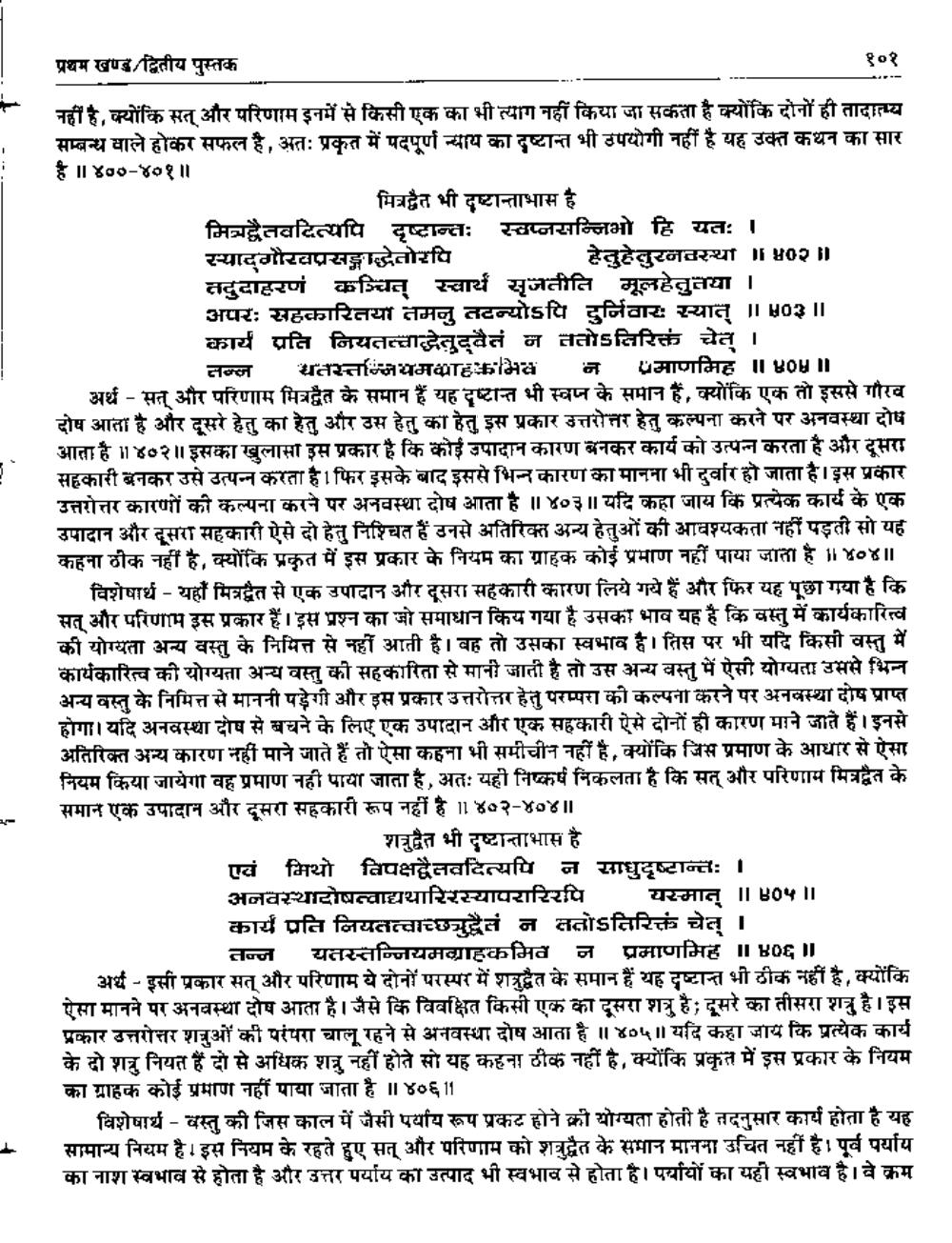

मित्रद्वैत भी दृष्टान्ताभास है मिनद्वैतवटित्यपि दृष्टान्तः स्वप्नसन्जिभो हि यतः । स्यागौरवप्रसङ्गा तोरपि

हेतुहेतुरननस्था ॥ ४०२ ॥ तदुदाहरणं कञ्चित् स्वार्थं सृजतीति मूलहेतुतया । अपर: सहकारितया तमनु तटन्योऽपि दुर्निवारः स्यात् || H०३| कार्य प्रति नियतत्ताडेतुवैतं न ततोऽतिरिक्त चेत् ।।

तन्न यतस्तन्जियमकाहमिव न प्रमाणमिह ।। ४०४॥ अर्थ - सत् और परिणाम मित्रद्वैत के समान हैं यह दृष्टान्त भी स्वप्न के समान हैं, क्योंकि एक तो इससे गौरव दोष आता है और दूसरे हेतु का हेतु और उस हेतु का हेतु इस प्रकार उत्तरोत्तर हेतु कल्पना करने पर अनवस्था दोष आता है ॥ ४०२।। इसका खुलासा इस प्रकार है कि कोई उपादान कारण बनकर कार्य को उत्पन्न करता है और दूसरा सहकारी बनकर उसे उत्पन्न करता है। फिर इसके बाद इससे भिन्न कारणका मानना भी दुर्वार हो जाता है। इस प्रकार उत्तरोत्तर कारणों की कल्पना करने पर अनवस्था दोष आता है ।। ४०३ ॥ यदि कहा जाय कि प्रत्येक कार्य के एक उपादान और दूसरा सहकारी ऐसे दो हेतु निश्चित हैं उनसे अतिरिक्त अन्य हेतुओं की आवश्यकता नहीं पड़ती सो यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि प्रकृत में इस प्रकार के नियम का ग्राहक कोई प्रमाण नहीं पाया जाता है ॥ ४०४॥

विशेषार्थ - यहाँ मित्रद्वैत से एक उपादान और दूसरा सहकारी कारण लिये गये हैं और फिर यह पूछा गया है कि सत् और परिणाम इस प्रकार हैं। इस प्रश्न का जो समाधान किय गया है उसका भाव यह है कि वस्तु में कार्यकारित्व की योग्यता अन्य वस्तु के निमित्त से नहीं आती है। वह तो उसका स्वभाव है। तिस पर भी यदि किसी वस्त में कार्यकारित्व की योग्यता अन्य वस्तु की सहकारिता से मानी जाती है तो उस अन्य वस्तु में ऐसी योग्यता उससे भिन्न अन्य वस्तु के निमित्त से माननी पड़ेगी और इस प्रकार उत्तरोत्तर हेतु परम्परा की कल्पना करने पर अनवस्था दोष प्राप्त होगा। यदि अनवस्था दोष से बचने के लिए एक उपादान और एक सहकारी ऐसे दोनों ही कारण माने जाते हैं। इनसे अतिरिक्त अन्य कारण नहीं माने जाते हैं तो ऐसा कहना भी समीचीन नहीं है, क्योंकि जिस प्रमाण के आधार से ऐसा नियम किया जायेगा वह प्रमाण नहीं पाया जाता है, अतः यही निष्कर्ष निकलता है कि सत् और परिणाम मित्रद्वैत के समान एक उपादान और दूसरा सहकारी रूप नहीं है ॥ ४०२-४०४॥

शत्रुद्वैत भी दृष्टान्ताभास है एवं मिथो विपक्षद्वैतवदित्यपि न साधुदृष्टान्तः । अनवस्थादोषत्वाद्यथारिरस्यापरारिरपि यस्मात् ||४०५॥ कार्य प्रति लियतत्वाच्छयुद्धतं न ततोऽतिरिक्तं चेत् ।

तन्ज यतस्तन्जियमग्राहकमित न प्रमाणमिह ॥ ४०६॥ अर्थ - इसी प्रकार सत् और परिणाम ये दोनों परस्पर में शत्रद्वैत के समान हैं यह दृष्टान्त भी ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने पर अनवस्था दोष आता है। जैसे कि विवक्षित किसी एक का दूसरा शत्रु है। दूसरे का तीसरा शत्रु है। इस प्रकार उत्तरोत्तर शत्रुओं की परंपरा चाल रहने से अनवस्था दोष आता है ।। ४०५॥ यदि कहा जाय कि प्रत्येक कार्य के दो शत्रु नियत हैं दो से अधिक शत्रु नहीं होते सो यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि प्रकृत में इस प्रकार के नियम का ग्राहक कोई प्रमाण नहीं पाया जाता है ॥ ४०६11

विशेषार्थ - वस्तु की जिस काल में जैसी पर्याय रूप प्रकट होने की योग्यता होती है तदनुसार कार्य होता है यह सामान्य नियम है। इस नियम के रहते हुए सत् और परिणाम को शत्रुद्वैत के समान मानना उचित नहीं है। पूर्व पर्याय का नाश स्वभाव से होता है और उत्तर पर्याय का उत्पाद भी स्वभाव से होता है। पर्यायों का यही स्वभाव है। वे क्रम