________________

आचार्य हेमचन्द्र

योगशास्त्र का विवेचन विषय तथा वर्णन क्रम में मौलिकता तथा भिन्नता होने होने पर भी महर्षि पतञ्जलि के 'योगसूत्र' तथा हेमचन्द्र के 'योगशास्त्र' बहुत सी बातों में समानता पायी जाती है । उदाहरणार्थ कर्मवाद को ही ले सकते हैं । कर्मवाद को प्रायः भारत के सभी दर्शन मानते हैं । कर्मवाद के अनुसार 'कृतप्रणाश' तथा 'अकृताभ्युपगम' नहीं होता है । अर्थात् किये हुए कर्म का फल नष्ट नहीं होता और बिना किये हुए कर्म का फल नहीं मिलता । पातञ्जल योगसूत्र के अनुसार भी संसार के सभी जोव अविद्या, अहंकार, वासना, राग-द्वेष और अमिनिवेश ( मृत्यु भय ) आदि के कारण दुःख पाते हैं । वे भाँति-भाँति के कर्मों के फलस्वरूप सुख-दुःख भोग करते हैं । योगसूत्र के दूसरे पाद में कर्म-फल आदि के विषय में वर्णन आता है । जब तक पूर्व कर्मजन्य सभी संस्कारों का नाश नहीं हो जाता और चित्त की सभी वृत्तियों का अन्त नहीं हो जाता तब तक दुःखों के पुनरावर्तन की सम्भावना बनी रहती है । भूत और वर्तमान के विविध कर्मों से उत्पन्न संस्कारों को नष्ट करने के लिए समाधि की स्थिति में दृढ़तापूर्वक स्थिर रहना बड़ा ही दुस्तर कार्य है । इसके लिए चिरसाधना और कठिन योगाभ्यास की जरूरत है ।

/ १५६

जैन दर्शन में भी कर्मवाद प्राणभूत तत्व माना जाता है। हेमचन्द्र के योगशास्त्र के अनुसार संसार की विषमता के मूल में कर्म का अस्तित्व ही है । सुख-दुःख देने वाला कर्म-पुञ्ज आत्मा के साथ अनादि काल से संयुक्त है। इसी के कारण आत्मा संसार में परिभ्रमण करती है । वासना विभिन्न प्रकार के परमाणु समूहों का एक समुच्चय ही है । इसी को दूसरे शब्दों में कर्म कहते हैं । आत्मा की कर्मबद्ध अवस्था ही संसार है । जैन शास्त्रों के समान आचार्य हेमचन्द्र भी मानते हैं कि सम्पूर्ण कर्मो का क्षय होते ही मुक्तजीव ऊर्ध्व गति को प्राप्त होता है । कर्म के फल के विषय में हेमचन्द्र कहते हैं कि उग्र पाप की भाँति

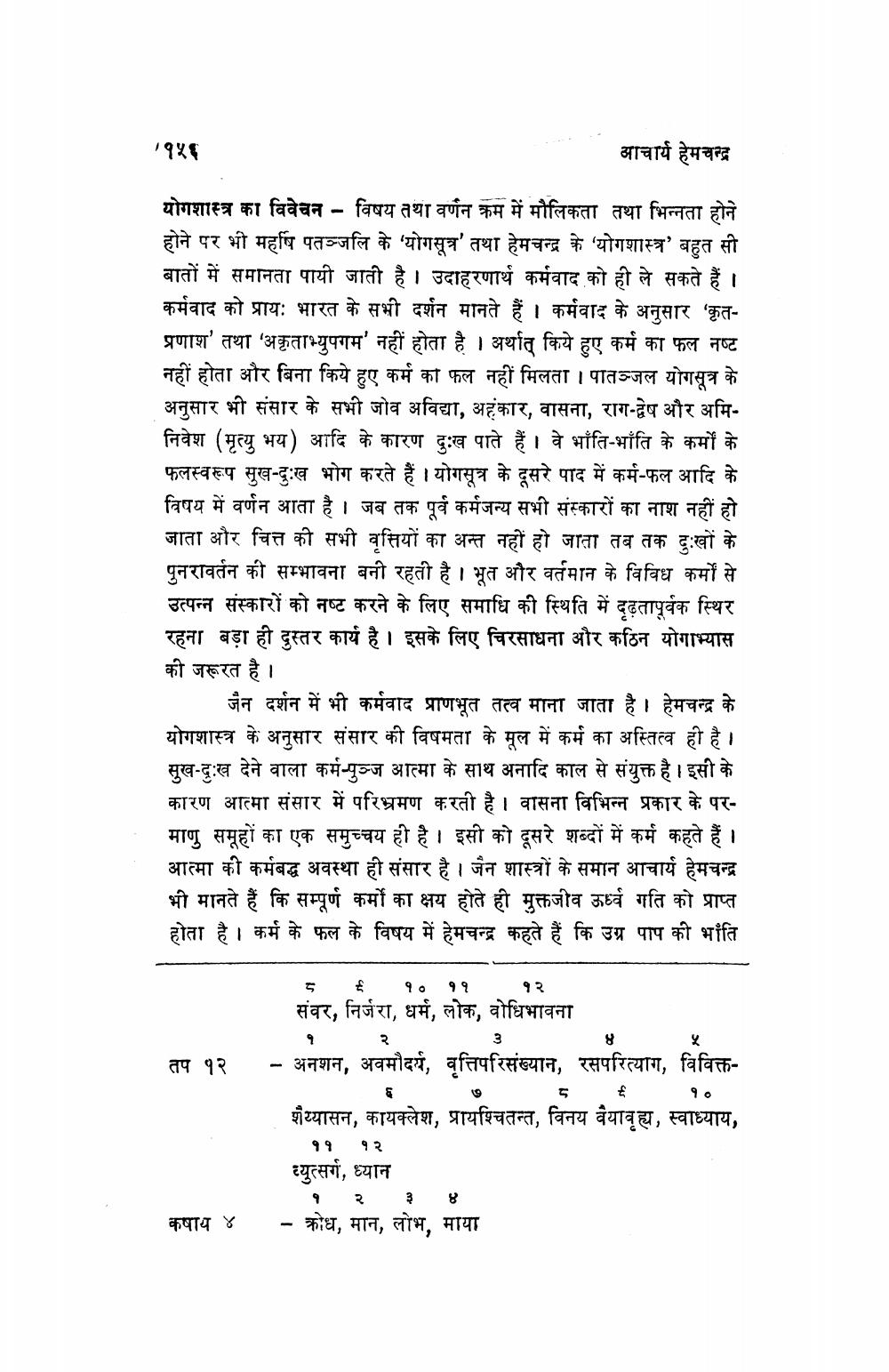

तप १२

कषाय ४

-

-

5

ई १० ११

१२

संवर, निर्जरा, धर्म, लोक, वोधिभावना

१

२

3

४

५

अनशन, अवमौदर्य वृत्तिपरिसंख्यान, रसपरित्याग, विविक्त

६

19

£

१०

शैय्यासन, कायक्लेश, प्रायश्चितन्त, विनय वैयावृह्य, स्वाध्याय,

११ १२

व्युत्सर्ग, ध्यान

१

२

३

४

क्रोध, मान, लोभ, माया