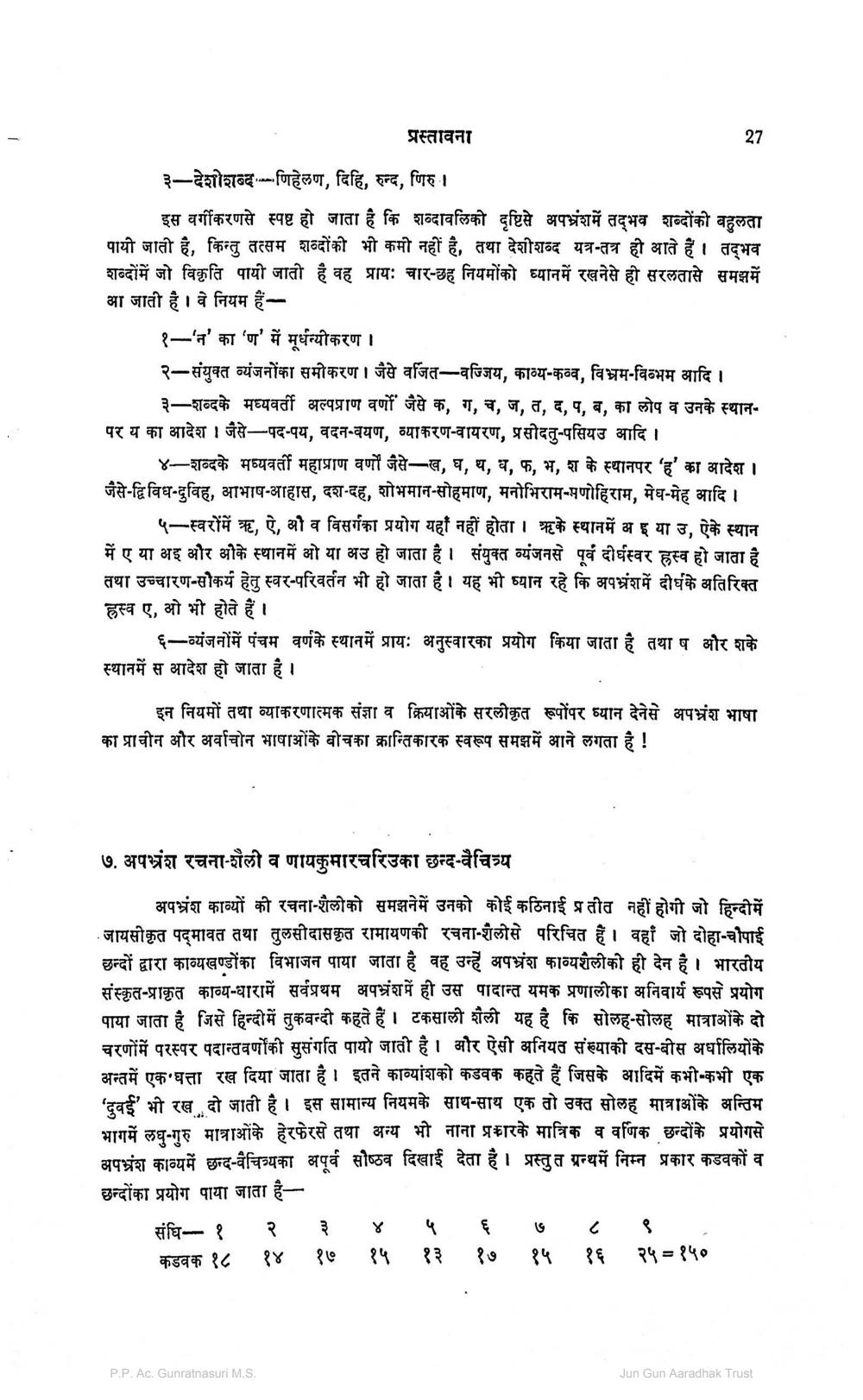

________________ प्रस्तावना ३-देशोशब्द..-णिहेलण, दिहि, रुन्द, णिरु / इस वर्गीकरणसे स्पष्ट हो जाता है कि शब्दावलिको दृष्टिसे अपभ्रंशमें तद्भव शब्दोंकी बहुलता पायी जाती है, किन्तु तत्सम शब्दोंकी भी कमी नहीं है, तथा देशीशब्द यत्र-तत्र ही आते हैं / तद्भव शब्दोंमें जो विकृति पायी जाती है वह प्रायः चार-छह नियमोंको ध्यानमें रखनेसे ही सरलतासे समझमें आ जाती है / वे नियम हैं १-'न' का 'ण' में मूर्धन्यीकरण / २-संयुक्त व्यंजनोंका समीकरण / जैसे वजित-वज्जिय, काव्य-कव्व, विभ्रम-विब्भम आदि / ३-शब्दके मध्यवर्ती अल्पप्राण वर्णों जैसे क, ग, च, ज, त, द, प, ब, का लोप व उनके स्थानपर य का आदेश / जैसे—पद-पय, वदन-वयण, व्याकरण-वायरण, प्रसीदतु-पसियउ आदि। ४-शब्दके मध्यवर्ती महाप्राण वर्णों जैसे-ख, घ, थ, ध, फ, भ, श के स्थानपर 'ह' का आदेश / जैसे-द्विविध-दुविह, आभाष-आहास, दश-दह, शोभमान-सोहमाण, मनोभिराम-मणोहिराम, मेघ-मेह आदि / ५-स्वरोंमें ऋ, ऐ, औ व विसर्गका प्रयोग यहां नहीं होता। ऋके स्थानमें अ इ या उ, ऐके स्थान में ए या अइ और ओके स्थानमें ओ या अउ हो जाता है। संयुक्त व्यंजनसे पूर्व दीर्घस्वर ह्रस्व हो जाता है तथा उच्चारण-सौकर्य हेतु स्वर-परिवर्तन भी हो जाता है। यह भी ध्यान रहे कि अपभ्रंशमें दीर्घके अतिरिक्त ह्रस्व ए, ओ भी होते हैं। ६-व्यंजनोंमें पंचम वर्णके स्थानमें प्रायः अनुस्वारका प्रयोग किया जाता है तथा ष और शके स्थानमें स आदेश हो जाता है / ___ इन नियमों तथा व्याकरणात्मक संज्ञा व क्रियाओंके सरलीकृत रूपोंपर ध्यान देनेसे अपभ्रंश भाषा का प्राचीन और अर्वाचोन भाषाओंके बीचका क्रान्तिकारक स्वरूप समझमें आने लगता है ! 7. अपभ्रंश रचना-शैली व णायकुमारचरिउका छन्द-वैचित्र्य अपभ्रंश काव्यों की रचना-शैलीको समझनेमें उनको कोई कठिनाई प्रतीत नहीं होगी जो हिन्दीमें जायसीकृत पद्मावत तथा तुलसीदासकृत रामायणकी रचना-शैलोसे परिचित हैं। वहां जो दोहा-चौपाई छन्दों द्वारा काव्यखण्डोंका विभाजन पाया जाता है वह उन्हें अपभ्रंश काव्यशैलीको ही देन है। भारतीय संस्कृत-प्राकृत काव्य-धारामें सर्वप्रथम अपभ्रंशमें ही उस पादान्त यमक प्रणालीका अनिवार्य रूपसे प्रयोग पाया जाता है जिसे हिन्दी में तुकबन्दी कहते हैं / टकसाली शैली यह है कि सोलह-सोलह मात्राओं के दो चरणोंमें परस्पर पदान्तवर्णो की सुसंगति पायो जाती है। और ऐसी अनियत संख्याकी दस-बीस अर्धालियोंके अन्तमें एक घत्ता रख दिया जाता है। इतने काव्यांशको कडवक कहते हैं जिसके आदिमें कभी-कभी एक 'दुवई' भी रख दो जाती है। इस सामान्य नियमके साथ-साथ एक तो उक्त सोलह मात्राओंके अन्तिम भागमें लघु-गुरु मात्राओंके हेरफेरसे तथा अन्य भो नाना प्रकारके मात्रिक व वणिक छन्दोंके प्रयोगसे अपभ्रंश काव्यमें छन्द-वैचित्र्यका अपूर्व सौष्ठव दिखाई देता है। प्रस्तुत ग्रन्थमें निम्न प्रकार कडवकों व छन्दोंका प्रयोग पाया जाता है संधि-१ 2 3 4 5 6 7 8 9 कडवक 18 14 17 15 13 14 15 16 25 = 150 PP.AC.Gunratnasuri M.S. Jun Gun Aaradhak Trust