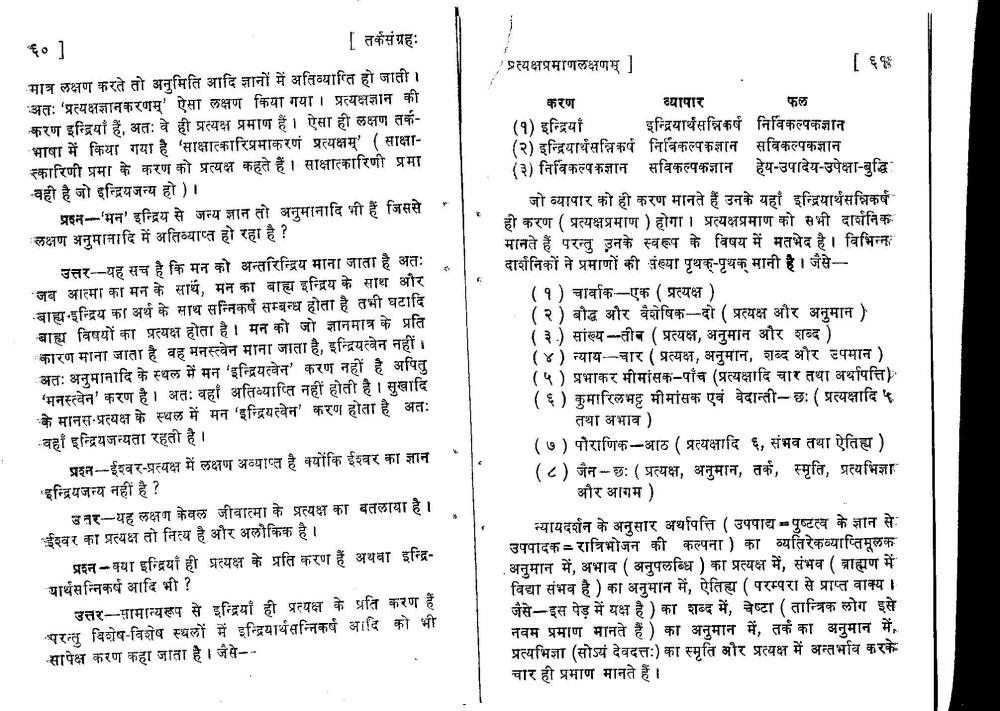

________________ प्रत्यक्षप्रमाणलक्षणम् ] | 60 ] [ तर्कसंग्रहः मात्र लक्षण करते तो अनुमिति आदि ज्ञानों में अतिव्याप्ति हो जाती। अतः 'प्रत्यक्षज्ञानकरणम्' ऐसा लक्षण किया गया। प्रत्यक्षज्ञान की करण इन्द्रियाँ हैं, अतः वे ही प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। ऐसा ही लक्षण तर्कभाषा में किया गया है 'साक्षात्कारिप्रमाकरणं प्रत्यक्षम्' ( साक्षास्कारिणी प्रमा के करण को प्रत्यक्ष कहते हैं। साक्षात्कारिणी प्रमा -वही है जो इन्द्रियजन्य हो)। प्रश्न-'मन' इन्द्रिय से जन्य ज्ञान तो अनुमानादि भी हैं जिससे लक्षण अनुमानादि में अतिव्याप्त हो रहा है ? उत्तर-यह सच है कि मन को अन्तरिन्द्रिय माना जाता है अतः . जब आत्मा का मन के साथ, मन का बाह्य इन्द्रिय के साथ और बाह्य-इन्द्रिय का अर्थ के साथ सन्निकर्ष सम्बन्ध होता है तभी घटादि बाह्य विषयों का प्रत्यक्ष होता है। मन को जो ज्ञानमात्र के प्रति कारण माना जाता है वह मनस्त्वेन माना जाता है, इन्द्रियत्वेन नहीं। अतः अनमानादि के स्थल में मन 'इन्द्रियत्वेन' करण नहीं है अपित 'मनस्त्वेन' करण है। अत: वहाँ अतिव्याप्ति नहीं होती है। सुखादि के मानस-प्रत्यक्ष के स्थल में मन 'इन्द्रियत्वेन' करण होता है अतः -वहाँ इन्द्रियजन्यता रहती है / प्रश्न-ईश्वर-प्रत्यक्ष में लक्षण अव्याप्त है क्योंकि ईश्वर का ज्ञान इन्द्रियजन्य नहीं है? उतर-यह लक्षण केवल जीवात्मा के प्रत्यक्ष का बतलाया है। ईश्वर का प्रत्यक्ष तो नित्य है और अलौकिक है। प्रश्न-क्या इन्द्रियाँ ही प्रत्यक्ष के प्रति करण हैं अथवा इन्द्रिपार्थसन्निकर्ष आदि भी? उत्तर-सामान्यरूप से इन्द्रियाँ ही प्रत्यक्ष के प्रति करण हैं परन्तु विशेष-विशेष स्थलों में इन्द्रियार्थसन्निकर्ष आदि को भी करण व्यापार फल (1) इन्द्रियाँ इन्द्रियार्थसन्निकर्ष निर्विकल्पकज्ञान (2) इन्द्रियार्थसन्निकर्ष निर्विकल्पक ज्ञान सविकल्पकज्ञान (3) निर्विकल्पकज्ञान सविकल्पकज्ञान हेय-उपादेय-उपेक्षा-बुद्धि जो व्यापार को ही करण मानते हैं उनके यहाँ इन्द्रियार्थसन्निकर्ष ही करण (प्रत्यक्षप्रमाण) होगा। प्रत्यक्षप्रमाण को सभी दार्शनिक मानते हैं परन्तु उनके स्वरूप के विषय में मतभेद है। विभिन्न दार्शनिकों ने प्रमाणों की संख्या पृथक्-पृथक मानी है। जैसे (1) चार्वाक-एक (प्रत्यक्ष) (2) बौद्ध और वैशेषिक-दो (प्रत्यक्ष और अनुमान) ( 3.) सांख्य-तीन (प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द) (4) न्याय-चार (प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और उपमान) (5) प्रभाकर मीमांसक-पाँच (प्रत्यक्षादि चार तथा अर्थापत्ति) (6) कुमारिलभट्ट मीमांसक एवं वेदान्ती-छः (प्रत्यक्षादि 5 तथा अभाव) (7) पौराणिक-आठ (प्रत्यक्षादि 6, संभव तथा ऐतिह्य) (8) जैन-छ: ( प्रत्यक्ष, अनुमान, तर्क, स्मृति, प्रत्यभिज्ञा और आगम) न्यायदर्शन के अनुसार अर्थापत्ति ( उपपाद्य-पुष्टत्व के ज्ञान से उपपादक= रात्रिभोजन की कल्पना) का व्यतिरेकव्याप्तिमूलक अनुमान में, अभाव ( अनुपलब्धि ) का प्रत्यक्ष में, संभव ( ब्राह्मण में विद्या संभव है) का अनुमान में, ऐतिह्य ( परम्परा से प्राप्त वाक्य / जैसे-इस पेड़ में यक्ष है) का शब्द में, चेष्टा (तान्त्रिक लोग इसे नवम प्रमाण मानते हैं) का अनुमान में, तर्क का अनुमान में, प्रत्यभिज्ञा (सोऽयं देवदत्तः) का स्मृति और प्रत्यक्ष में अन्तर्भाव करके चार ही प्रमाण मानते हैं।