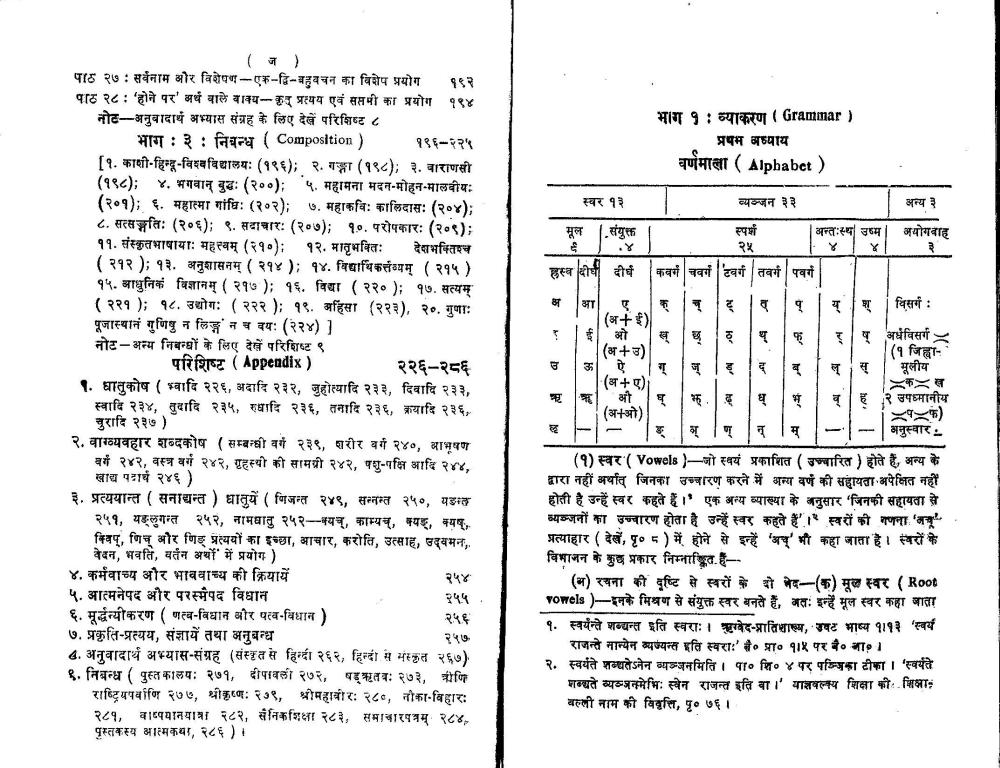

________________ भाग 1: व्याकरण ( Grammar ) प्रथम अध्याय वर्णमाला (Alphabet) . 4 25 - ささみさ पाठ 27 : सर्वनाम और विशेषण-एक-द्वि-बहुवचन का विशेष प्रयोग 192 पाठ 28 : 'होने पर' अर्थ वाले वाक्य-कृत् प्रत्यय एवं सप्तमी का प्रयोग 194 नोट-अनुबादार्थ अभ्यास संग्रह के लिए देखें परिशिष्ट 8 भाग:३: निबन्ध ( Composition) 196-225 [1. काशी-हिन्दू-विश्वविद्यालयः (196); 2. गङ्गा (198); 3. वाराणसी (198); 4. भगवान बुद्धः (200); 5. महामना मदन-मोहन-मालवीयः (201); 6. महात्मा गांधिः (202); 7. महाकविः कालिदासः (204); 8. सत्सङ्गतिः (206); 9. सदाचारः (207); 10. परोपकारः (201); 11. संस्कृतभाषायाः महत्त्वम् (210); 12. मातृभक्तिः देशभक्तिश्च ( 212); 13. अनुशासनम् ( 214); 14. विद्यार्थिकर्त्तव्यम् (215) 15. आधुनिक विज्ञानम् ( 217); 16. विद्या (220); 17. सत्यम् (221); 18. उद्योगः (222); 19. अहिंसा (223), 20. गुणाः पूजास्थानं गुणिषु न लिङ्गन च वयः (224)] नोट- अन्य निबन्धों के लिए देखें परिशिष्ट 9 परिशिष्ट (Appendix) 226-286 1. धातुकोष ( भ्वादि 226, अदादि 232, जुहोत्यादि 233, दिवादि 233, स्वादि 234, तुदादि 235, रुधादि 236, तनादि 236, क्रयादि 236, नुरादि 237) 2. वाग्व्यवहार शब्दकोष ( सम्बन्धी वर्ग 239, शरीर वर्ग 240, आभूषण वर्ग 242, वस्त्र वर्ग 242, गृहस्थी की सामग्री 242, पशु-पक्षि आदि 244, खाद्य पदार्च 246) 3. प्रत्ययान्त ( सनाद्यन्त) धातुयें (णिजन्त 249, सन्नन्त 250, यडन्त 251, यङ्लुगन्त 252, नामधातु २५२-क्य, काभ्य, क्यङ्, क्या, क्विपू, णिच् और णिङ् प्रत्ययों का इच्छा, आचार, करोति, उत्साह, खवमन, वेदन, भवति, वर्तन अर्थों में प्रयोग) 4. कर्मवाच्य और भाववाच्य की क्रियायें 254 5. आत्मनेपद और परस्मैपद विधान 6. मूर्द्धन्यीकरण (णत्व-विधान और पत्व-विधान) 256 7. प्रकृति-प्रत्यय, संज्ञाय तथा अनुबन्ध 4. अनुवादार्थ अभ्यास-संग्रह (संस्कृत से हिन्दी 262, हिन्दी से मस्कृत 267) 9. निबन्ध ( पुस्तकालयः 271, दीपावली 272, षड्ऋतवः 273, त्रीणि राष्ट्रियपर्वाणि 277, श्रीकृष्णः 279, श्रीमहावीरः 280, नौका-विहारः 281, वापयान यात्रा 282, सैनिकशिक्षा 283, समाचारपत्रम् 284, पुस्तकस्य आत्मकथा, 986) / स्वर 13 व्यञ्जन 33 अन्य 3 मूल |.संयुक्त / स्पर्श अन्तःस्थ उष्म| जयोगवाह 4 / 4 ह्रस्व दीर्घ दीर्घ कवर्ग चवर्ग 'टवर्ग तवर्ग पवर्ग य श् / विसर्ग : र अर्धविसर्ग (१जिह्वा स् / मूलीय (अ+ए) ऋ औ र द ध , | ह२ उपध्मानीय (अ+ओ) / |-|- | अनुस्वार : (1) स्वर ( Vowels) जो स्वयं प्रकाशित (उच्चारित) होते हैं, अन्य के द्वारा नहीं अर्थात् जिनका उच्चारण करने में अन्य वर्ण की सहायता अपेक्षित नहीं होती है उन्हें स्वर कहते है।' एक अन्य व्याख्या के अनुसार 'जिनकी सहायता से व्यञ्जनों का उच्चारण होता है उन्हें स्वर कहते हैं। स्वरों की गणना 'म / प्रत्याहार (देखें, पृ०८) में होने से इन्हें 'अच्' भी कहा जाता है। स्वरों के विभाजन के कुछ प्रकार निम्नाङ्कित हैं (म) रचना की दृष्टि से स्वरों के दो भेद-(क) मूल स्वर (Root romels)-इनके मिश्रण से संयुक्त स्वर बनते हैं, अतः इन्हें मूल स्वर कहा जाता 1. स्वयंन्ते शब्यन्त इति स्वराः / ऋग्वेद-प्रातिशाख्य, उपट भाष्य 113 'स्वयं राजन्ते नान्येन व्यज्यन्त इति स्वराः' 0 प्रा० 15 पर बै०गा। 2. स्वर्यते शब्धतेऽनेन व्याजनमिति / पा०शि०४ पर पम्मिका टीका / 'स्वर्यते शन्धते व्यञ्जनमेभिः स्वेन राजन्त इति वा / ' याज्ञवल्क्य शिक्षा की शिक्षा वल्ली नाम की विवृत्ति, पृ०७६ /