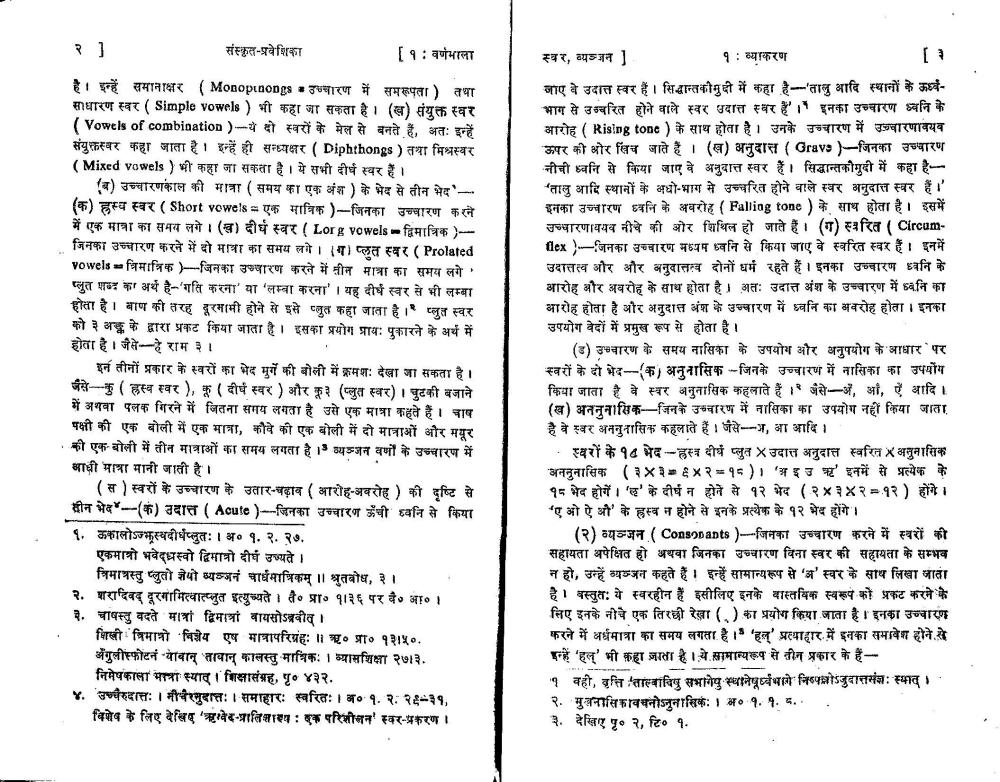

________________ संस्कृत-प्रवेशिका [1: वर्णमाला [3 है। इन्हें समानाक्षर (Monoprnongs * उच्चारण में समरूपता) तथा साधारण स्वर (Simple vowels) भी कहा जा सकता है। (ख) संयुक्त स्वर (Vowels of combination)-ये दो स्वरों के मेल से बनते हैं, अतः इन्हें संयुक्तस्वर कहा जाता है। इन्हें ही सन्ध्यक्षर ( Diphthongs) तथा मिश्रस्वर (Mixed vowels) भी कहा जा सकता है। ये सभी दीर्घ स्वर हैं। (ब) उच्चारणकाल की मात्रा ( समय का एक अंश) के भेद से तीन भेद'-- (क) ह्रस्व स्वर ( Short vowels = एक मात्रिक)-जिनका उच्चारण करने में एक मात्रा का समय लगे। (ख) दीर्घ स्वर ( Lorg vowels-द्विमात्रिक)जिनका उच्चारण करने में दो मात्रा का समय लगे। (ग) प्लत स्वर (Prolated vowels-त्रिमात्रिक)-जिनका उच्चारण करने में तीन मात्रा का समय लगे। प्लुत पाब्द का अर्थ है-'गति करना' या 'लम्बा करना' / यह दीर्घ स्वर से भी लम्बा होता है। बाण की तरह दूरगामी होने से इसे प्लुत कहा जाता है। प्लुत स्वर को 3 अङ्क के द्वारा प्रकट किया जाता है। इसका प्रयोग प्रायः पुकारने के अर्थ में होता है। जैसे-हे राम 3 / इन तीनों प्रकार के स्वरों का भेद मुर्गे की बोली में क्रमशः देखा जा सकता है। जैसे--कु (ह्रस्व स्वर), कू ( दीर्घ स्वर ) और कू३ (प्लुत स्वर)। चुटकी बजाने में अगवा पलक गिरने में जितना समय लगता है उसे एक मात्रा कहते हैं। चाष पक्षी की एक बोली में एक मात्रा, कौवे की एक बोली में दो मात्राओं और मयूर की एक बोली में तीन मात्राओं का समय लगता है। व्यञ्जन वर्णों के उच्चारण में आधी मात्रा मानी जाती है। (स) स्वरों के उच्चारण के उतार-चढ़ाव (आरोह-अवरोह) की दृष्टि से सीन भेद -(क) उदात्त (Acute)-जिनका उच्चारण ऊँची ध्वनि से किया 1. कालोज्झस्वदीर्घप्लुतः / अ०१.२.२७. एकमात्रो भवेद्धस्वो द्विमात्रो दीर्घ उज्यते / त्रिमात्रस्तु प्लुतो शेयो व्यजनं चार्धमाषिकम् / / श्रुतबोध, 3 / 2. धारादिवद् दूरगामित्वात्प्तुत इत्युच्यते। ते० प्रा० 1136 पर पै० आ० / 3. चाषस्तु वदते मात्र द्विमात्रां वायसोऽब्रवीत् / शिखी विमानो विज्ञेय एष मात्रापरिग्रहः // ऋ० प्रा० 1250. अंगुलीस्फोटनं यावान् तावान् कालस्तु मात्रिकः / व्यासशिक्षा 2713. निमेषकाला मात्रा स्यात् / शिक्षासंग्रह, पृ० 432. 4. उच्चैरुदात्तः / मीचरनुदात्तः / समाहारः स्वरितः / 10.1.2.26-31, विशेष के लिए देखिए 'ऋग्वेद-प्रालिशायक परिशीलन' स्वर-प्रकरण / स्वर, व्यञ्जन ] 1: व्याकरण जाए वे उदात्त स्वर हैं। सिद्धान्तकौमुदी में कहा है-'तालु आदि स्थानों के अध्वंभाग से उच्चरित होने वाले स्वर उदात्त स्वर हैं। इनका उच्चारण ध्वनि के आरोह ( Rising tone) के साथ होता है। उनके उच्चारण में उपचारणावयव ऊपर की ओर खिंच जाते हैं / (ख) अनुदास (Gravs)-जिनका उच्चारण नीची ध्वनि से किया जाए वे अनुदात्त स्वर हैं। सिद्धान्तकौमुदी में कहा है'तालु आदि स्थानों के अधो-भाग से उच्चरित होने वाले स्वर अनुदात्त स्वर हैं।' इनका उच्चारण ध्वनि के अवरोह ( Falling tone) के साथ होता है। इसमें उच्चारणावयव नीचे की ओर शिथिल हो जाते हैं। (ग) स्वरित (Circumflex)-जिनका उच्चारण मध्यम ध्वनि से किया जाए वे स्वरित स्वर हैं। इनमें उदात्तत्व और और अनुवात्तत्व दोनों धर्म रहते हैं। इनका उच्चारण ध्वनि के आरोह और अबरोह के साथ होता है। अतः उदात्त अंश के उच्चारण में वनि का आरोह होता है और अनुदात्त अंश के उच्चारण में ध्वनि का अवरोह होता / इनका उपयोग वेदों में प्रमुख रूप से होता है। (ड) उच्चारण के समय नासिका के उपयोग और अनुपयोग के आधार पर स्वरों के दो भेद-(क) अनुनासिक-जिनके उच्चारण में नासिका का उपयोग किया जाता है वे स्वर अनुनासिक कहलाते हैं। जैसे-अ, औ, ऐ आदि / (ख) अननुनासिक-जिनके उच्चारण में नासिका का उपयोग नहीं किया जाता है वे स्वर अननुनासिक कहलाते हैं। जैसे-ज, आ आदि। . स्वरों के 10 भेद-हस्त्र दीर्घ प्लुत x उदात्त अनुदात्त स्वरित र असुमासिक अननुनासिक (343-6x2-18) / 'अ इ उ ऋ' इनमें से प्रत्येक के 18 भेद होगें। 'ल' के दीर्घ न होने से 12 भेद (24342%D12) होंगे। 'ए ओ ऐ औ' के ह्रस्व न होने से इनके प्रत्येक के 12 भेव होंगे। (2) व्य ञ्जन (Consonants)-जिनका उच्चारण करने में स्वरों की सहायता अपेक्षित हो अथवा जिनका उच्चारण विना स्वर की सहायता के सम्भव न हो, उन्हें व्यञ्जन कहते हैं। इन्हें सामान्य रूप से 'अ' स्वर के साथ लिखा जाता है। वस्तुत: ये स्वरहीन हैं इसीलिए इनके वास्तविक स्वरूप को प्रकट करने के लिए इनके नीचे एक तिरछी रेखा (.) का प्रयोग किया जाता है। इनका उच्चारण फरने में अर्धमात्रा का समय लगता है। 'हल' प्रत्याहार में इनका समावेश होने से इन्हें 'हल्' भी कहा जाता है / ये सामान्यरूप से तीन प्रकार के हैं१ वही, वृत्ति ताल्वादिषु सभागेषु स्थानेषभागे निष्पनोऽजुदात्तसंज्ञः स्यात् / 2. मुखनासिकावचनोऽनुनासिकः / अ० 1.1.8... 3. देखिए पृ०२, टि० 1.