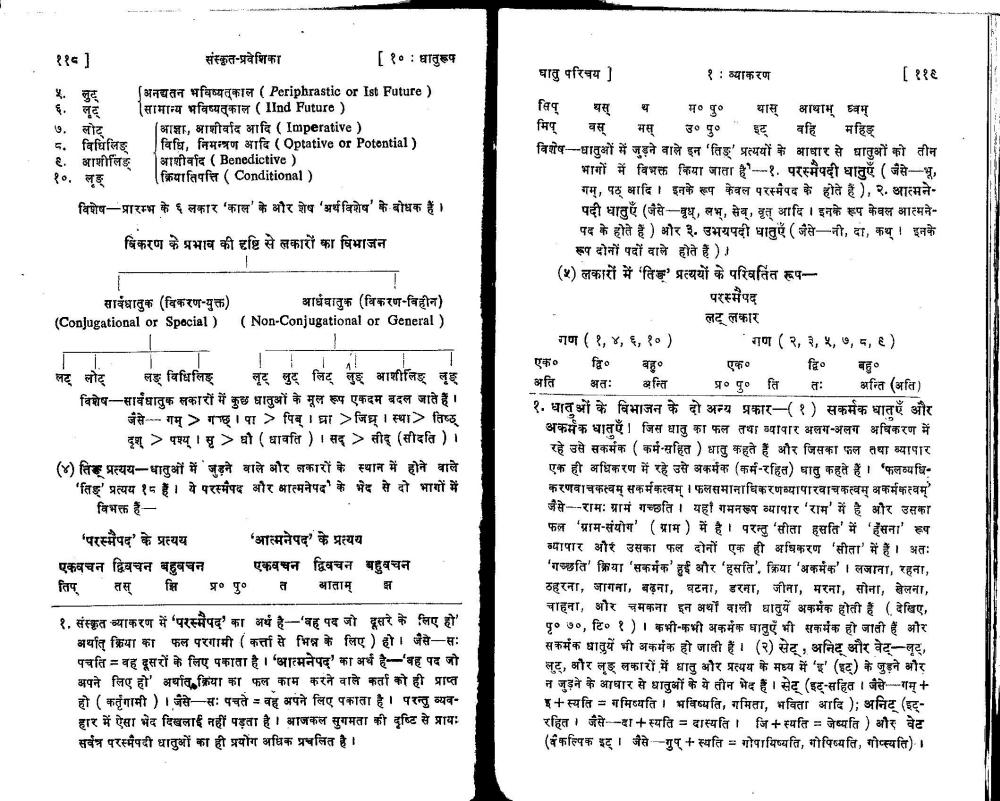

________________ घातु परिचय ] 1 : व्याकरण [116 11] संस्कृत-प्रवेशिका [10 : धातुरूप [अनद्यतन भविष्यत्काल ( Periphrastic or Ist Future) 6. लुट् (सामान्य भविष्यत्काल (IInd Future) 7. लोट आज्ञा, आशीर्वाद आदि ( Imperative) 8. विधिलिङ् विधि, निमन्त्रण आदि (Optative or Potential) 6. आशीलिङ् आशीर्वाद ( Benedictive) (farfagfer Conditional) विशेष प्रारम्भ के 6 लकार 'काल' के और शेष 'अर्थविशेष' के बोधक हैं। 10. लङ् विकरण के प्रभाव की दृष्टि से लकारों का विभाजन सार्वधातुक (विकरण-युक्त) (Conjugational or Special) आर्धधातुक (विकरण-विहीन) (Non-Conjugational or General) लट् लोट् लङ् विधिलिङ् लुट् लुट् लिट् लुङ् आशीलिङ् लुछ विशेष-सार्वधातुक सकारों में कुछ धातुओं के मूल रूप एकदम बदल जाते हैं। जैसे---- गम् > गाछ / पा > पिब् / प्रा>जिन् / स्था> तिष्ठ दृश् > पश्य / सृ> धौ (धावति ) / सद् > सीद् (सीदति)। (4) तिस्प्रत्यय-धातुओं में जुड़ने वाले और लकारों के स्थान में होने वाले "तिङ्' प्रत्यय 18 हैं। ये परस्मैपद और भात्मनेपद के भेद से दो भागों में विभक्त हैं'परस्मैपद' के प्रत्यय 'आत्मनेपद' के प्रत्यय एकवचन द्विवचन बहुवचन एकवचन द्विवचन बहुवचन तिप् तस् झि प्र० पु० त आताम्स सिप् यस् थ म० पु० यास् माथाम् ध्वम् मिप् वस् मस् उ० पु० इट् बहि महिङ् विशेष-धातुओं में जुड़ने वाले इन तिङ्' प्रत्ययों के आधार से धातुओं को तीन भागों में विभक्त किया जाता है'--१. परस्मैपदी धातुएँ (जैसे-भू, गम्, पठ् आदि। इनके रूप केवल परस्मैपद के होते हैं), 2. आत्मनेपदी धातुएँ (जैसे-वृध, लभ, सेव, व्रत आदि / इनके रूप केवल आत्मनेपद के होते हैं ) और 3. उभयपदी धातुएँ (जैसे-नी, दा, कथ् / इनके रूप दोनों पदों वाले होते हैं)। (5) लकारों में 'ति' प्रत्ययों के परिवर्तित रूप परस्मैपद लट् लकार गण ( 1, 4, 6,10) गण (2, 3, 5, 7, 8, 9) एक० द्वि० बहु अति अतः अन्ति प्र० पु० ति तः अन्ति (अति) 1. धातुओं के विभाजन के दो अन्य प्रकार-(१) सकर्मक धातएँ और अकर्मक धातुएँ। जिस धातु का फल तथा व्यापार अलग-अलग अधिकरण में रहे उसे सकर्मक ( कर्म-सहित) धातु कहते हैं और जिसका फल तथा व्यापार एक ही अधिकरण में रहे उसे अकर्मक (कर्म-रहित) धातु कहते हैं / 'फलव्यधिकरणवाचकत्वम् सकर्मकत्वम् / फलसमानाधिकरणब्यापारवाचकत्वम् अकर्मकत्वम् जैसे-रामः ग्रामं गच्छति / यहाँ गमनरूप व्यापार 'राम' में है और उसका फल 'प्राम-संयोग' (ग्राम) में है। परन्तु 'सीता हसति' में 'हसना' रूप व्यापार और उसका फल दोनों एक ही अधिकरण 'सीता' में हैं। अतः 'गच्छति' क्रिया 'सकर्मक' हुई और 'हसति', क्रिया 'अकर्मक' / लजाना, रहना, ठहरना, जागना, बढ़ना, घटना, डरना, जीना, मरना, सोना, खेलना, चाहना, और चमकना इन अर्थों वाली धातुयें अकर्मक होती हैं ( देखिए, पृ०७०, टि०१)। कभी-कभी अकर्मक धातुएँ भी सकर्मक हो जाती हैं और सकर्मक धातुयें भी अकर्मक हो जाती हैं। (2) सेट् , अनिट् और वेट-लुट्, लुटु, और लुङ् लकारों में धातु और प्रत्यय के मध्य में 'इ' (इ) के जुड़ने और न जुड़ने के आधार से धातुओं के ये तीन भेद हैं / सेट् (इट्-सहित / जैसे-गम् + + स्यति = गमिष्यति / भविष्यति, गमिता, भविता आदि ); अनिट् (इट्रहित / जैसे-दा+स्यति % दास्यति / जि+स्यति = जेष्यति) और वेट (वैकल्पिक इट् / जैसे—गुप् + स्यति = गोपायिष्यति, गोपिष्यति, गोप्स्यति)। 1. संस्कृत व्याकरण में 'परस्मैपद' का अर्थ है-'वह पद जो दूसरे के लिए हो' अर्थात् क्रिया का फल परगामी ( कर्ता से भिन्न के लिए) हो। जैसे—सः पचति = वह दूसरों के लिए पकाता है / 'आत्मनेपद' का अर्थ है-वह पद जो अपने लिए हो' अर्थात क्रिया का फल काम करने वाले कर्ता को ही प्राप्त हो (कर्तृगामी) / जैसे-सः पचते- वह अपने लिए पकाता है। परन्तु व्यवहार में ऐसा भेद दिखलाई नहीं पड़ता है। आजकल सुगमता की दृष्टि से प्रायः सर्वत्र परस्मैपदी धातुओं का ही प्रयोग अधिक प्रचलित है।