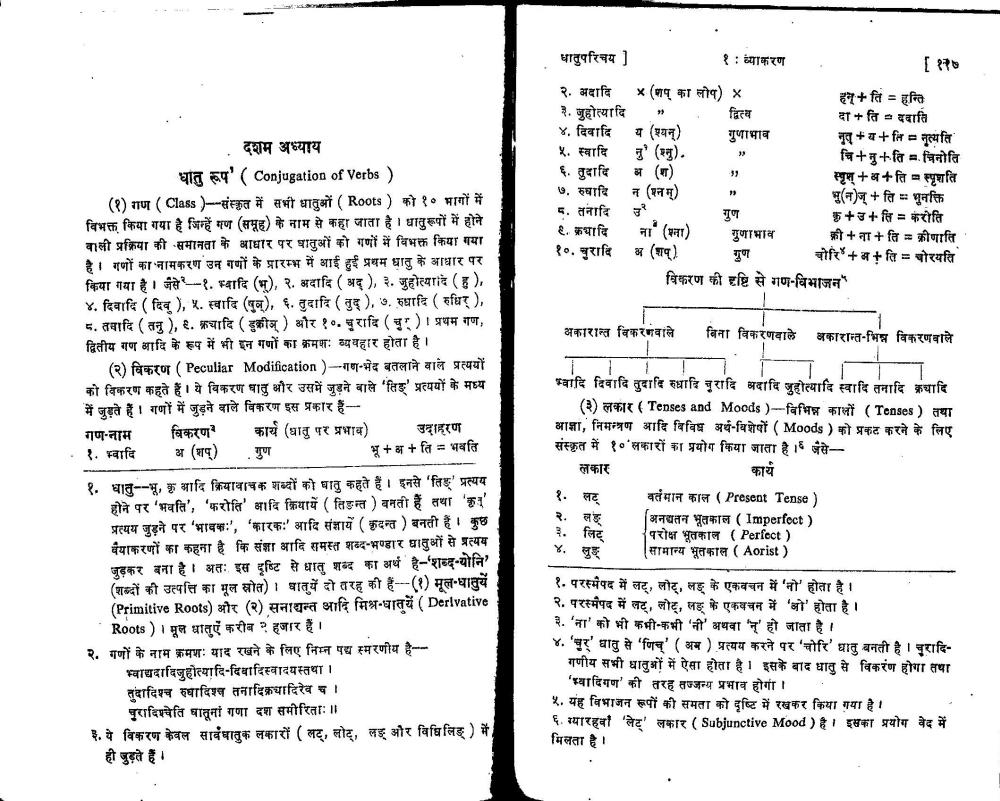

________________ धातुपरिचय ] 1: व्याकरण [117 द्वित्व 2. अदादि (शप् का लोप)x हन्+ति = हन्ति 3. जुहोत्यादि / दा+ति - ददाति 4. दिवादि य (श्यन्) गुणाभाव नुत् + य+ति = नृत्यति 5. स्वादि नु' (श्नु). चि+नु+ति = चिनोति 6. तुदादि अ (श) स्पृश् +अ+ति = स्पृशति 7. रुधादि न (पनम्) भु(न)ज् + ति= धुनक्ति 8. तनादि उ कृ+उ+ति = करोति 6. क्रमादि ना' (ना) गुणाभाव क्री+ना+ति - क्रीणाति 10. चुरादि अ (शप्] गुण चोरि +म+ति = चोरयति विकरण की दृष्टि से गण-विभाजन अकारान्त विकरणवाले बिना विकरणवाले अकारान्त-भिन्न विकरणवाले . दशम अध्याय धातु रूप' (Conjugation of Verbs ) (1) गण (Class)-संस्कृत में सभी धातुओं ( Roots) को 10 भागों में विभक्त किया गया है जिन्हें गण (समूह) के नाम से कहा जाता है। धातुरूपों में होने वाली प्रक्रिया की समानता के आधार पर धातुओं को गणों में विभक्त किया गया है। गणों का नामकरण उन गणों के प्रारम्भ में आई हुई प्रथम धातु के आधार पर किया गया है / जैसे-१. स्वादि (भु), 2. अदादि (अद्), 3. जुहोत्यादि (हु), 4. दिवादि (दि), 5. स्वादि (पुन्), 6. तुदादि (तुद्), 7. धादि ( रुधिर् ), 8. तवादि (तनु), 6. ऋयादि (दुकीञ्) और 10. चुरादि (चर)। प्रथम गण, द्वितीय गण आदि के रूप में भी इन गणों का क्रमशः व्यवहार होता है। (2) विकरण ( Peculiar Modification)-गण-भेद बतलाने वाले प्रत्ययों को विकरण कहते हैं। ये विकरण धातु और उसमें जुड़ने वाले 'ति' प्रत्ययों के मध्य में जुड़ते हैं / गणों में जुड़ने वाले विकरण इस प्रकार हैंगण-नाम विकरण कार्य (धातु पर प्रभाव) उदाहरण 1. वादि अ (शप्) .गुण भू + अ + ति = भवति 1. धातु-भू, कृ आदि क्रियावाचक शब्दों को धातु कहते हैं / इनसे "तिङ्' प्रत्यय होने पर 'भवति', 'फरोति' आदि क्रियायें (तिङन्त ) बनती हैं तथा 'कृ' प्रत्यय जुड़ने पर 'भावकाः', 'कारकः' आदि संज्ञायें (कृदन्त ) बनती हैं। कुछ वैयाकरणों का कहना है कि संज्ञा आदि समस्त शब्द-भण्डार धातुओं से प्रत्यय जुड़कर बना है। अतः इस दृष्टि से धातु शब्द का अर्थ है-'शब्द-योनि' (शब्दों की उत्पत्ति का मूल स्रोत)। धातुयें दो तरह की हैं--(१) मूल-धातुयें (Primitive Roots) और (2) सनाद्यन्त आदि मिश्र धातुयें ( Derivative Roots) / मूल धातुएँ करीब 2 हजार हैं। 2. गणों के नाम क्रमशः याद रखने के लिए निम्न पद्य स्मरणीय है भवाद्यदादिजुहोत्यादि-दिवादिस्वादयस्तथा / तुदादिश्च रुधादिश्च तनादिक्रयादिरेव च / चुरादिश्चेति घातूनां गणा दश समीरिताः / 3. ये विकरण केवल सार्वधातुक लकारों ( लट्, लोट्, लङ् और विधिलिङ्) में ही जुड़ते हैं। भ्वादि दिवादि तुदादि रुधादि चुरादि अदादि जुहोत्यादि स्वादि तनादि धादि (3) लकार ( Tenses and Moods)-विभिन्न कालों (Tenses) तथा भाज्ञा, निमन्त्रण आदि विविध अर्थ-विशेषों ( Moods ) को प्रकट करने के लिए संस्कृत में 10 लकारों का प्रयोग किया जाता है। जैसेलकार वर्तमान काल ( Present Tense) 2. लड़ अनद्यतन भूतकाल (Imperfect) 3. लिट परोक्ष भूतकाल ( Perfect) सामान्य भूतकाल (Aorist) कार्य 1. लट् 1. परस्मैपद में लट्, लोट्, लङ् के एकवचन में 'नो' होता है। 2. परस्मैपद में लट, लोट्, लड़के एकवचन में 'ओ' होता है। 3. 'ना' को भी कभी-कभी 'नी' अथवा 'न्' हो जाता है। 4. 'चर्' धातु से 'णिच् ( अम) प्रत्यय करने पर 'चोरि' धातु बनती है। चुरादि गणीय सभी धातुओं में ऐसा होता है। इसके बाद धातु से विकरंण होगा तथा 'भ्वादिगण' की तरह सज्जन्य प्रभाव होगी। 5. यह विभाजन रूपों की समता को दृष्टि में रखकर किया गया है। 6. ग्यारहवाँ 'लेट्' लकार ( Subjunctive Mood ) है। इसका प्रयोग वेद में मिलता है।