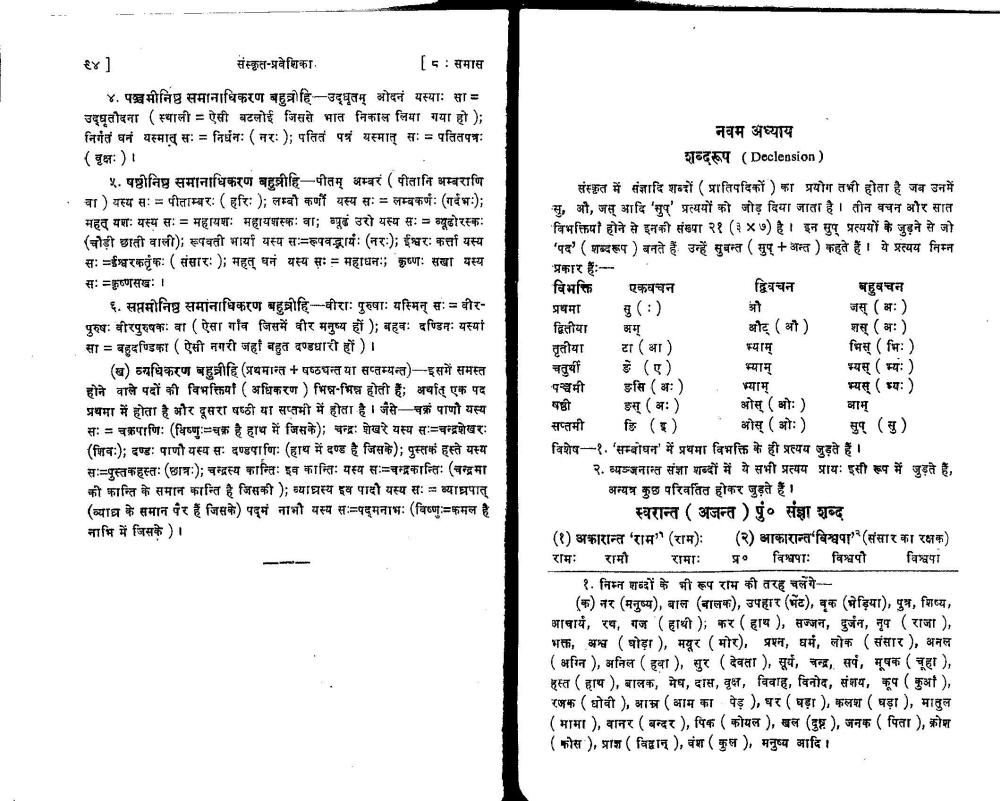

________________ 14] संस्कृत-प्रवेशिका. [8: समास बहुवचन 4. पञ्चमीनिष्ठ समानाधिकरण बहुत्रोहि-उद्धृतम् ओदनं यस्याः सा : उद्धृतौवना (स्थाली = ऐसी बटलोई जिससे भात निकाल लिया गया हो); निर्गतं धनं यस्मात् सः = निधनः (नरः); पतितं पत्रं यस्मात् सः- पतितपत्रः (वृक्षः)। 5. षष्ठीनिष्ठ समानाधिकरण बहुव्रीहि-पीतम् अम्बर (पीतानि अम्बराणि , वा) यस्य सः- पीताम्बरः (हरिः); लम्बी कौँ यस्य सः = लम्बकर्णः (गर्दभः); महत् यशः यस्य सः = महायशः महायशस्कः वा; पूढं उरो यस्य सः म्यूढोरस्कः (चौड़ी छाती वाली); रूपवती भार्या यस्य सः रूपवद्भार्यः (नर.); ईश्वरः कर्ता यस्य सः ईश्वरकर्तृकः ( संसारः); महत् धनं यस्य सः = महाधना, कृष्णः सखा यस्य सः कृष्णसखः / 6. सप्तमीनिष्ठ समानाधिकरण बहुव्रीहि-वीराः पुरुषाः यस्मिन् सः = बीरपुरुषः वीरपुरुषक: वा (ऐसा गाँव जिसमें वीर मनुष्य हों); बहवः दण्डिनः यस्या सा = बहुदण्डिका ( ऐसी नगरी जहाँ बहुत दण्डधारी हों)। (ख) व्यधिकरण बहुव्रीहि (प्रथमान्त + षष्ठचन्त या सप्तम्यन्त)-इसमें समस्त होने वाले पदों की विभक्तियाँ (अधिकरण) भिन्न-भिन्न होती है। अर्थात् एक पद प्रथमा में होता है और दूसरा षष्ठी या सप्तमी में होता है / जैसे-चक्र पाणौ यस्य सः = चक्रपाणिः (विष्णुः चक्र है हाथ में जिसके); चन्द्रः शेखरे यस्य सः चन्द्रशेखरः (शिवः); दण्डः पाणौ यस्य सः दण्डपाणिः (हाथ में दण्ड है जिसके); पुस्तक हस्ते यस्य सम्पुस्तकहस्तः (छात्रः); चन्द्रस्य कान्तिः इव कान्तिः यस्य सः चन्द्रकान्तिः (चन्द्रमा की कान्ति के समान कान्ति है जिसकी); व्याघ्रस्य इव पादौ यस्य सः व्याघ्रपात् (व्याध के समान पर हैं जिसके) पद्म नाभी यस्य सः पद्मनाभः (विष्णुः कमल है नाभि में जिसके)। अम् नवम अध्याय शब्दरूप (Declension) संस्कृत में संज्ञादि शब्दों (प्रातिपदिकों) का प्रयोग तभी होता है जब उनमें सु, औ, जस् आदि 'सुप' प्रत्ययों को जोड़ दिया जाता है। तीन वचन और सात विभक्तिपो होने से इनकी संख्या 21 (347) है। इन सुप् प्रत्ययों के जुड़ने से जो 'पद' (शब्दरूप) बनते हैं. उन्हें सुबन्त (सुप् + अन्त ) कहते हैं। ये प्रत्यय निम्न 'प्रकार हैं:विभक्ति एकवचन द्विवचन प्रथमा जस् (मः) द्वितीया औट (औ) शस् (अः) तृतीया टा (आ) भ्याम् भिस् (भिः) चतुर्थी भ्याम् भ्यस् (भ्यः) पञ्चमी इसि (अ.) भ्याम् भ्यस् (भ्यः) षष्ठी इस् (अः) ओस् (ओः) आम् सप्तमी ति (इ) ओस् (ओः) सुप् (सु) विशेष-१. 'सम्बोधन' में प्रथमा विभक्ति के ही प्रत्यय जुड़ते हैं। 2. व्यञ्जनान्त संज्ञा शब्दों में ये सभी प्रत्यय प्रायः इसी रूप में जुड़ते हैं, अन्यत्र कुछ परिवर्तित होकर जुड़ते हैं। स्वरान्त ( अजन्त ) पुं० संज्ञा शब्द (1) अकारान्त 'राम" (राम); (2) आकारान्त विश्वपा (संसार का रक्षक) रामः रामौ रामाः प्र० विश्वपाः विश्वपो विश्वपा 1. निम्न शब्दों के भी रूप राम की तरह चलेंगे(क) नर (मनुष्य), बाल (चालक), उपहार (भेट), वृक (भेड़िया), पुत्र, शिष्य, आचार्य, रथ, गज (हाथी); कर (हाथ ), सज्जन, दुर्जन, नृप (राजा), भक्त, अश्व (घोड़ा), मयूर (मोर), प्रश्न, धर्म, लोक (संसार), अनल (अग्नि), अनिल (हवा), सुर (देवता), सूर्य, चन्द्र, सर्प, मूषक (चूहा), हस्त (हाथ), बालक, मेष, दास, वृक्ष, विवाह, विनोद, संशय, कूप (कुआँ ), रजक (धोवी ), आम्र (आम का पेड़ ), घर (घड़ा), कलश (घड़ा), मातुल (मामा), वानर ( बन्दर ), पिक ( कोयल), खल (दुष्ट), जनक (पिता), क्रोश (कोस), प्राश (विद्वान् ), वंश (कुल), मनुष्य आदि /