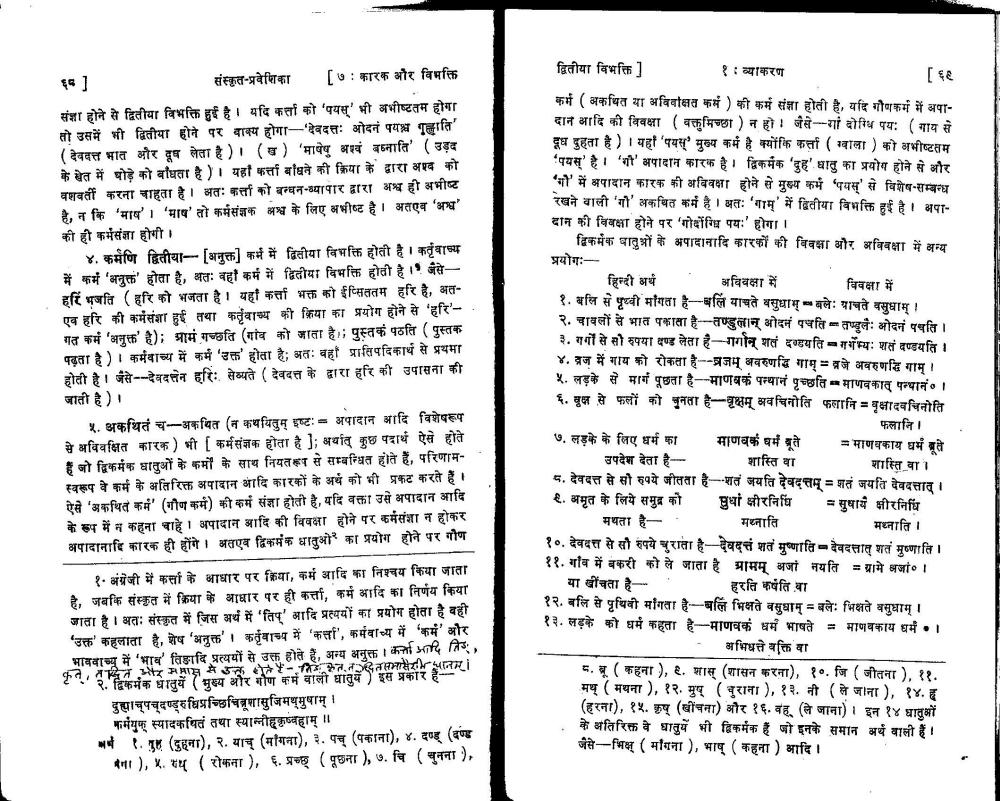

________________ द्वितीया विभक्ति] 1. व्याकरण 6 ] संस्कृत-प्रवेशिका [7 : कारक और विभक्ति संज्ञा होने से द्वितीया विभक्ति हुई है। यदि कर्ता को 'पयस्' भी अभीष्टतम होगा तो उसमें भी द्वितीया होने पर वाक्य होगा-'देवदत्तः ओदनं पयश्व गृह्णाति' (देववत्त भात और दूध लेता है)। (ख) 'माषेषु अश्वं बध्नाति' (उड़द के खेत में घोड़े को बांधता है)। यहाँ का बांधने की क्रिया के द्वारा अश्व को वशवर्ती करना चाहता है। अतः कर्ता को बन्धन-व्यापार द्वारा अश्व ही अभीष्ट है, न कि 'माष' / 'माष' तो कर्मसंज्ञक अश्व के लिए अभीष्ट है। अतएव 'अश्व' की ही कर्मसंज्ञा होगी। 4. कर्मणि द्वितीया-[अनुक्त] कर्भ में द्वितीया विभक्ति होती है / कर्तृवाच्य में कर्म 'अनुक्त' होता है, अतः वहाँ कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है। जैसेहरि भजति (हरि को भजता है। यहाँ का भक्त को ईप्सिततम हरि है, अतएव हरि की कर्मसंशा हुई तथा कर्तृवाच्य की क्रिया का प्रयोग होने से 'हरि'गत कर्म 'अनुक्त' है); प्रामं गच्छति (गांव को जाता है। पुस्तकं पठति (पुस्तक पढ़ता है)। कर्मवाच्य में कर्म 'उक्त' होता है। अतः वहाँ प्रातिपदिकार्थ से प्रथमा होती है। जैसे--देवदत्तेन हरिः सेव्यते ( देवदत्त के द्वारा हरि की उपासना की जाती है)। 5. अकथितं च-अकथित (न कथयितुम् इष्टः- अपादान आदि विशेषरूप से अविवक्षित कारक) भी [ कर्मसंज्ञक होता है ]; अर्थात् कुछ पदार्थ ऐसे होते है जो द्विकर्मक धातुओं के कर्मों के साथ नियतरूप से सम्बन्धित होते हैं, परिणामस्वरूप वे कर्म के अतिरिक्त अपादान आदि कारकों के अर्थ को भी प्रकट करते है। ऐसे 'अकथित कर्म' (गौण कर्म) की कर्म संज्ञा होती है, यदि वक्ता उसे अपादान आदि के रूप में न कहना चाहे / अपादान आदि की विवक्षा होने पर कर्मसंशा न होकर अपादानादि कारक ही होंगे। अतएव द्विकर्मक धातुओं का प्रयोग होने पर गौण कर्म (अकथित या अविवक्षित कर्म) की कर्म संज्ञा होती है, यदि गौणकर्म में अपादान आदि की विवक्षा ( वक्तुमिच्छा) न हो। जैसे-गां दोग्धि पयः (गाय से दूध दुहता है)। यहाँ पयस्' मुख्य कर्म है क्योंकि कर्ता (ग्वाला) को अभीष्टतम 'पयस्' है। 'गी' अपादान कारक है। द्विकर्मक 'दुह' धातु का प्रयोग होने से और 'गो' में अपादान कारक की अविवक्षा होने से मुख्य कर्म 'पयस्' से विशेष सम्बन्ध रेखने वाली 'गो' अकथित कर्म है / अतः 'गाम्' में द्वितीया विभक्ति हुई है। अपादान की विवक्षा होने पर 'गोदोंगिध पयः' होगा। द्विकर्मक पातुओं के अपादानादि कारकों की विवक्षा और अविवक्षा में अन्य प्रयोगः हिन्दी अर्थ अविवक्षा में विवक्षा में 1. बलि से पृथ्वी मांगता है-बलिं याचते वसुधा - बलेः पाचते वसुधाम / 2. चावलों से भात पकाता है-तण्डुलान् ओदनं पचति- तण्डुलः मोदनं पचति / 3. गर्गों से सौ रुपया दण्ड लेता है-गगोन् शतं दग्डयति-गर्गेभ्यः शतं दण्डयति / 4. व्रज में गाय को रोकता है--ब्रजम् अवरुणद्धि गाम् % व्रजे अवरुणद्धि गाम् / 5. लड़के से मार्ग पूछता है-माणवकं पन्थानं पृच्छति-माणवकात् पन्धान। 6. वृक्ष से फलों को चुनता है-वृक्षम् अवचिनोति फलानि = वृक्षादवचिनोति फलानि / 7. लड़के के लिए धर्म का माणवर्क धर्म बूते = माणवकाय धर्म बूते उपदेश देता है- शास्ति वा शास्ति वा। 5. देवदत्त से सौ रुपये जीतता है- शतं जयति देवदत्तम् = शतं जयति देवदत्तात् / 6. अमृत के लिये समुद्र को पुर्धा क्षीरनिधि सुधार्य क्षीरनिधि मथता है- मध्नाति मध्नाति / 10. देवदत्त से सौ रुपये चुराता है-देवदत्तं शतं मुष्णाति - देवदत्तात् शतं मुष्णाति / 11. गाँव में बकरी को ले जाता है प्रामम् अजां नयति = ग्रामे मा० / या खींचता है- हरति कर्षति वा 12. बलि से पृथिवी मांगता है-बलि भिक्षते वसुधाम् - बलेः भिक्षते वसुधाम् / 13. लड़के को धर्म कहता है-माणवक धर्म भाषते - माणवकाय धर्म। अभिधत्ते वक्ति वा 8. बू (कहना), 9. शास् (शासन करना), 10. जि (जीतना), 11. मथ् (मथना), 12. मुष् (चुराना), 13. नी (ले जाना), १४.ह (हरना), 15. कृष् (खींचना) और 16. वह (ले जाना)। इन 14 धातुओं के अतिरिक्त वे धातुयें भी द्विकर्मक हैं जो इनके समान अर्थ वाली हैं। जैसे-भिश् ( मांगना), भाष् (कहना) आदि / 1. अंग्रेजी में कर्ता के आधार पर क्रिया, कर्म आदि का निश्चय किया जाता है, जबकि संस्कृत में क्रिया के आधार पर ही कर्ता, कर्म आदि का निर्णय किया जाता है / अतः संस्कृत में जिस अर्थ में 'तिप्' आदि प्रत्ययों का प्रयोग होता है वही 'उक्त' कहलाता है, शेष अनुक्त'। कर्तृवाच्य में 'कर्ता', कर्मवाच्य में 'कर्म' और भाववाच्यू में 'भाव' तिहादि प्रत्ययों से उक्त होते हैं, अन्य अनुक्त / कर्जा आदि निर, कृतादिनमौर म मास से उत्तुगत-नि तानसभादेशीभानार '2. द्विकर्मक धातुयें (मुख्य और गौण कर्म वाली धातुयें) इस प्रकार है दुह्याच्पच्दण्डविप्रच्छिचित्रूशासुजिमथ्मुषाम् / मर्मयुक् स्यादकथितं तथा स्यान्नीकृष्वहाम् / / मे ह (दुहना), 2. याच् (माँगना), 3. पच (पकाना), 4. दण्ड् (दण्ड मेगा), 5.5 ( रोकना), 6. प्रच्छ् (पूछना), 7. चि (चुनना),