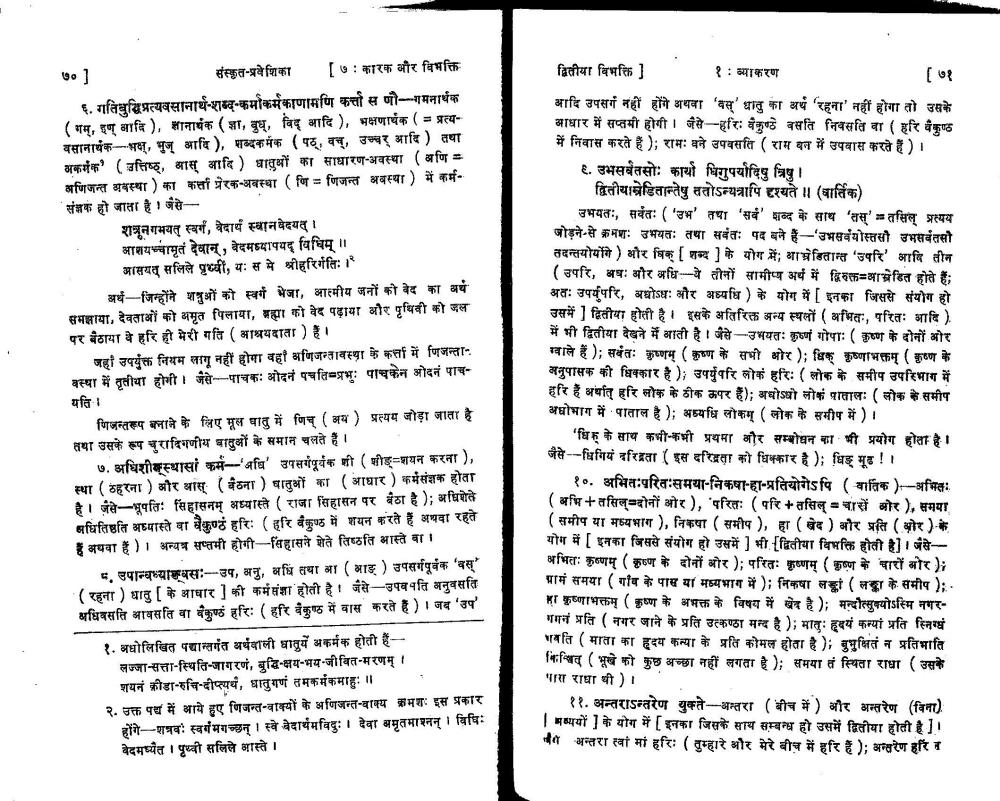

________________ [71 70] संस्कृत-प्रवेशिका [7 : कारक और विभक्ति 6. गतिबुद्धिप्रत्यवसानार्थ-शब्द-कर्माकर्मकाणामणि का स णी--मनार्थक (गम्, इण् मादि), ज्ञानार्थक (ज्ञा, बुध, विद आदि), भक्षणार्थक ( = प्रत्यवसानार्थक---भक्ष, भुज् आदि), शब्दकर्मक (पट, वच्, उच्चर आदि) तथा अकर्मक' (उत्तिष्ठ, बास् आदि) धातुओं का साधारण-अवस्था (अणि 3D अणिजन्त अवस्था) का कर्ता प्रेरक-अवस्था (णि = णिजन्त अवस्था) में कर्मसंज्ञक हो जाता है / जैसे शत्रूनगमयत स्वर्ग, वेदार्थ स्वानवेदयत् / आशयच्चामृतं देवान् , बेदमध्यापय विधिम् // आसयत् सलिले पृथ्वी, यः स मे श्रीहरिर्गतिः। अर्थ-जिन्होंने शत्रुओं को स्वर्ग भेजा, आत्मीय जनों को वेद का अर्थ समझाया, देवताओं को अमृत पिलाया, ब्रह्मा को वेद पढ़ाया और पृथिवी को जल पर बैठाया वे हरि ही मेरी गति (आश्रयदाता) है। जहाँ उपर्युक्त नियम लागू नहीं होगा वहाँ अणिजन्तावस्था के कर्ता में णिजन्तावस्था में तृतीया होगी। जैसे-पाचकः ओदन पचति प्रभुः पाचकेन ओदनं पाचयति। णिजन्तरूप बनाने के लिए मूल घातु में णिच् ( अय) प्रत्यय जोड़ा जाता है तथा उसके रूप चुरादिगणीय वातुओं के समान चलते है। 7. अधिशीस्थासां कर्म-अधि' उपसर्गपूर्वक शी (शीङ्-शयन करना ), स्था (ठहरना) और आस् (बैठना) धातुओं का (आधार ) कर्मसंज्ञक होता है। जैसे-भूपतिः सिंहासनम् अध्यास्ते ( राजा सिंहासन पर बैठा है); अधिशेते अधितिष्ठति अध्यास्ते वा बैकुण्ठं हरिः (हरि वैकुण्ठ में शयन करते हैं अथवा रहते है अथवा हैं)। अन्यत्र सप्तमी होगी-सिंहासने शेते तिष्ठति भास्ते था। प. उपान्वध्याल्वसः-उप, अनु, अधि तथा आ (आइ) उपसर्गपूर्वक 'वस्" (रहना) धातु [ के आधार ] की कर्म संशा होती है। जैसे-उपवमति अनुवसति अधिवसति आवसति वा बैकुण्ठं हरिः (हरि बैकुण्ठ में वास करते है)। जब 'उप' 1. अधोलिखित पद्यान्तर्गत अर्थवाली धातुयें अकर्मक होती हैंलज्जा-सत्ता-स्थिति-जागरणं, बुद्धि-क्षय-भय-जीवित-मरणम् / शयनं क्रीडा-रुचि-दीप्त्यर्थ, धातुगणं तमकर्मकमाहुः // 2. उक्त पत्र में आये हुए णिजन्त-वाक्यों के अणिजन्त-वाक्य क्रमशः इस प्रकार होंगे-शत्रवः स्वर्गमगच्छन् / स्वे वेदार्थमविदुः / देवा अमृतमाश्नन् / विधि: वेदमध्यंत / पृथ्वी सलिले भास्ते / द्वितीया विभक्ति] 1: व्याकरण आदि उपसर्ग नहीं होंगे अथवा 'वस्' धातु का अर्थ 'रहना' नहीं होगा तो उसके आधार में सप्तमी होगी। जैसे-हरिः वैकुण्ठे वसति निवसति वा (हरि बैकुण्ठ में निवास करते हैं ); रामः बने उपवसति (राम बन में उपवास करते हैं)। 6. उभसर्वतसोः कार्या धिगुपर्यादिषु त्रिषु / द्वितीयानेडितान्तेषु ततोऽन्यत्रापि दृश्यते / / (बार्तिक) उभयतः, सर्वतः ('उभ' तथा 'सर्व' शब्द के साथ 'तस्' - तसिल प्रत्यय जोड़ने से क्रमशः उभयतः तथा सर्वतः पद बने हैं-'उभसर्वयोस्तसौ उभसर्वतसो तदन्तयोर्योग) और षिक् [शब्द ] के योग में आनंडितान्त 'उपरि' आणि तीन (उपरि, अषः और अधि-ये तीनों सामीप्य अर्थ में द्विरुक्त-आडित होते हैं। अतः उपर्युपरि, अधोऽधः और अध्यधि) के योग में [ इनका जिससे संयोग हो उसमें ] द्वितीया होती है। इसके अतिरिक्त अन्य स्थलों (अभितः, परितः आदि) में भी द्वितीया देखने में आती है। जैसे-उभयतः कृष्ण गोपाः ( कृष्ण के दोनों ओर ग्वाले हैं); सर्वतः कृष्णम् (कृष्ण के सभी ओर); धिक् कृष्णाभक्तम् (कृष्ण के अनुपासक की धिक्कार है); उपर्युपरि लोकं हरिः (लोक के समीप उपरिभाग में हरि है अर्थात् हरि लोक के ठीक ऊपर हैं); अघोऽधो लोकं पातालः (लोक के समीप अधोभाग में पाताल है); अध्यधि लोकम् (लोक के समीप में)। 'धि के साथ कभी-कभी प्रथमा और सम्बोधन का भी प्रयोग होता है। जैसे--धिगियं दरिद्रता ( इस दरिद्रता को धिक्कार है); धिङ्मूढ!। 10. अभितःपरिवःसमया-निकषा-हा-प्रतियोगेऽपि (वातिक)-अमित: (अभि + तसिलदोनों ओर), परितः (परि + तसिल - चारों ओर), सगया (समीप या मध्यभाग), निकषा ( समीप), हा (खेद) और प्रति (भोर) के योग में [ इनका जिससे संयोग हो उसमें ] भी द्वितीया विभक्ति होती है। जैसेअभितः कृष्णम् (कृष्ण के दोनों और); परितः कृष्णम् (कृष्ण के चारों ओर); पाम समया (गाँव के पास या मध्यभाग में); निकषा लङ्का (लका के समीप ):. हा कृष्णाभक्तम् (कृष्ण के अभक्त के विषय में खेद है); मन्दौत्सुक्योऽस्मि नगरगगनं प्रति ( नगर जाने के प्रति उत्कण्ठा मन्द है); मातुः हृदयं कन्यां प्रति स्निग्धं भवति (माता का हृदय कन्या के प्रति कोमल होता है); बुभुक्षितं न प्रतिभाति किचिव (भूखे को कुछ अच्छा नहीं लगता है); समया तं स्थिता राधा (उसके पारा राधा थी)। 11. अन्तराऽन्तरेण युक्ते-अन्तरा (बीच में ) और अन्तरेण (विना) |मव्ययों ] के योग में [इनका जिसके साथ सम्बन्ध हो उसमें द्वितीया होती है। ग अन्तरा त्वां मां हरिः ( तुम्हारे और मेरे बीच में हरि हैं); अन्तरेण हरित