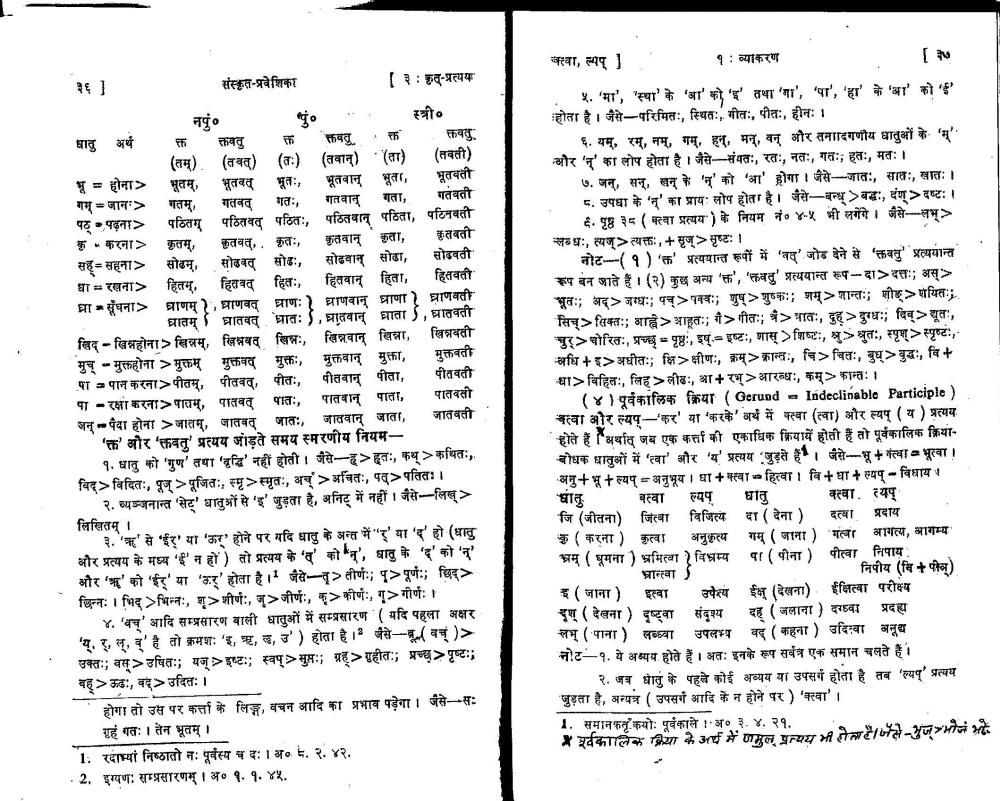

________________ संस्कृत-प्रवेशिका 3: कृत्-प्रत्यय नपुं० पुं० . स्त्री० धातु अर्थ क्त क्तवतुक्त क्तवतू / क्त क्तवतु. (तम्). (तवत्) (तः) (तवान्) (ता) (तवती) भू% होना> भूतम्, भूतवत् भूतः, भूतवान् भूता, भूतवती गम् - जाना> गतम्, गतवत् गतः, गतवान् गता, गतवती पठ् * पढ़ना> पठितम् पठितवत् पठितः, पठितवान् पठिता, पटिनवती कृ. करना> कृतम्, कृतवत्. . कृतः, कृतवान् कृता, कृतवती सह सहना> सोढन्, सोढवत् सोढः, सोढवान् सोढा, सोढवती धा= रखना> हितम्, हितवत् हितः, हितवान् हिता, हिसवती घ्रा * सूंघना> घ्राणम्, प्राणवत् प्राणः प्राणवान् घ्राणा घ्राणवती प्रातम् / प्रातवत् ध्रातः), घातवान् भ्राता),घातवती खिद् - खिन्नहोना>खिन्नम्, खिन्नवत् खिन्नः, खिन्नवान् खिन्ना, खिन्नयती मुच् - मुक्तहोना >मुक्तम् मुक्तवत् मुक्तः, मुक्तवान् मुक्ता, मुक्तवती पा पान करना>पीतम्, पीतवत्, पीतः, पीतवान् पीता, पीतवती पा - रक्षा करना>पातम्, पातवत् पातः, पातवान् पाता, पातवती जन् -पैदा होना >जातम्, जातवत् जातः, जातवान् जाता, जातवती 'क्त' और 'क्तवतु' प्रत्यय जोड़ते समय स्मरणीय नियम 1. धातु को 'गुण' तथा 'वृद्धि' नहीं होती। जैसे-ह>हृतः, कथ् > कथितः, बि>विदितः, पूज् > पूजितः, स्मृ>स्मृतः, अच्>अचितः, पत्>पतितः।। 2. व्यन्जनान्त 'सेट्' धातुओं से 'इ' जुड़ता है, अनिट् में नहीं / जैसे-लिख्> लिखितम् / 3. 'कर' से 'ईर' या 'ऊर' होने पर यदि धातु के अन्त में "र' या 'द' हो (धातु और प्रत्यय के मध्य 'ई' न हों) तो प्रत्यय के 'व' को न्', धातु के 'द' को 'न' और 'ऋ' को 'ईर' या 'उर' होता है। जैसे-तृतीर्णः; पृ>पूर्णः; छिद्> छिन्नः / भिभिन्नः, श> शीर्णः, ज>जीर्णः, क>कीर्णः, ग>गीर्णः / 4. 'ब' आदि सम्प्रसारण वाली धातुओं में सम्प्रसारण ( यदि पहला अक्षर 'य. र्, ल्, ' है तो क्रमशः 'इ, ऋ, टु, उ') होता है। जैसे-ब्र(वच् )> उक्तः; वस्> उषितः; यज्> इष्टः; स्वप्>सुप्तः; ग्रह>गृहीतः; प्रच्छ>पृष्टः, वह > ऊढः, वद्> उदितः। होगा तो उस पर कर्ता के लिङ्ग, वचन आदि का प्रभाव पड़ेगा। जैसे--सः गृहं गतः / तेन भूतम् / 1. रदाभ्यां निष्ठातो नः पूर्वस्य च दः / अ०.२.४२. 2. इग्यणः सम्प्रसारणम् / अ०१.१.४५. क्वा, ल्यप् ] . 1. व्याकरण 5. 'मा', 'स्था' के 'आ' को 'इ' तथा 'गा', 'पा', 'हा' के 'आ' को 'ई' होता है / जैसे-परिमितः, स्थितः, गीतः, पीतः, हीनः / 6. यम्, रम्, मम्, गम्, हुन्, मन्, वन् और तनादिगणीय धातुओं के 'म्' और 'न्' का लोप होता है / जैसे-संयतः, रतः, नतः, गतः, हतः, मतः / 7. जन्, सन्, सन् के 'न' को 'आ' होगा / जैसे-जातः, सातः, खातः / 8. उपधा के 'न' का प्रायः लोप होता है। जैसे-बन्ध बद्धः, दण्>दष्टः / ६.पृष्ठ 38 (क्त्वा प्रत्यय) के नियम नं०४-५ भी लगेंगे। जैसे-ल> लब्धः, त्य>त्यक्तः, + सृज>सृष्टः / नोट-(१) 'क्त' प्रत्ययान्त रूपों में 'वत्' जोड देने से 'क्तवतु' प्रत्ययान्त रूप बन जाते हैं / (2) कुछ अन्य 'क्त', 'क्तवतु' प्रत्ययान्त रूप-दा>दत्तः; अस्> भूतः, अद्> जग्धः; पच्>पक्वः; शुष्>शुष्कः; शम् > शान्तः; शी>णयितः, सिच्>सिक्तः; भाब>आहतः, गै>गीतः; *>त्रातः, दुह>दुग्धः; दिव्यू तः, चुर> चोरितः, प्रच्छ - पृष्ठः, इष् - इष्टः, शास्>शिष्टः, शुश्रुतः, स्पृश्>स्पृष्टः, अधि+इ>अधीतः; क्षि>क्षीणः, क्रम् >कान्तः, चि>चितः, बुध् > बुद्धः, वि + धा>विहितः, लिह>लीलः, आ+रभ् >आरब्धः, कम्> कान्तः / (4) पूर्वकालिक क्रिया (Gerund - Indeclinable Participle) यत्वा और ल्यप-कर' या 'करके' अर्थ में क्त्वा (त्वा) और ल्यप् (य) प्रत्यय होते हैं / अर्थात् जब एक कर्ता की एकाधिक क्रियायें होती हैं तो पूर्वकालिक क्रियाबोधक धातुओं में 'त्वा' और 'य' प्रत्यय 'जुड़ते हैं। जैसे-भू + क्त्वा भूत्वा / अनु+भू + ल्यप् - अनुभूय / घा+क्त्वा - हित्वा / वि+धा + ल्यप् - विधाय / धातु बत्वा ल्यप् धातु क्त्वा. त्यप् जि (जीतना) जित्वा विजित्य दा ( देना) दत्वा प्रदाय कृ (करना) कृत्वा अनुकृत्य गम् (जाना) गत्वा आगत्य, आगम्य भ्रम् (घूमना ) भ्रमित्वा विभ्रम्य पा (पीना) पीत्वा निपाय. भ्रान्त्वा) निपीय (वि+परब) इ (जाना) इत्वा उपेत्य ईक्ष (देखना), ईक्षित्वा परीक्ष्य दृश् ( देखना) दृष्ट्वा संदृश्य दह ( जलाना) दग्ध्वा प्रदा लभ् (पाना) लब्ध्वा उपलभ्य बद् ( कहना) उदित्वा अनूद्य नोट-१. ये अव्यय होते हैं / अतः इनके रूप सर्वत्र एक समान चलते हैं। 2. जब धातु के पहले कोई अव्यय या उपसर्ग होता है तब 'ल्यप् प्रत्यय जुड़ता है, अन्यत्र ( उपसर्ग आदि के न होने पर) 'क्त्वा' / 1. समानकर्तृकयोः पूर्वकाले / अ० 3. 4. 21. श्वकालिक निया के अर्थ में णमुल प्रत्ययी रोलाजिसे-भुजभोज भो