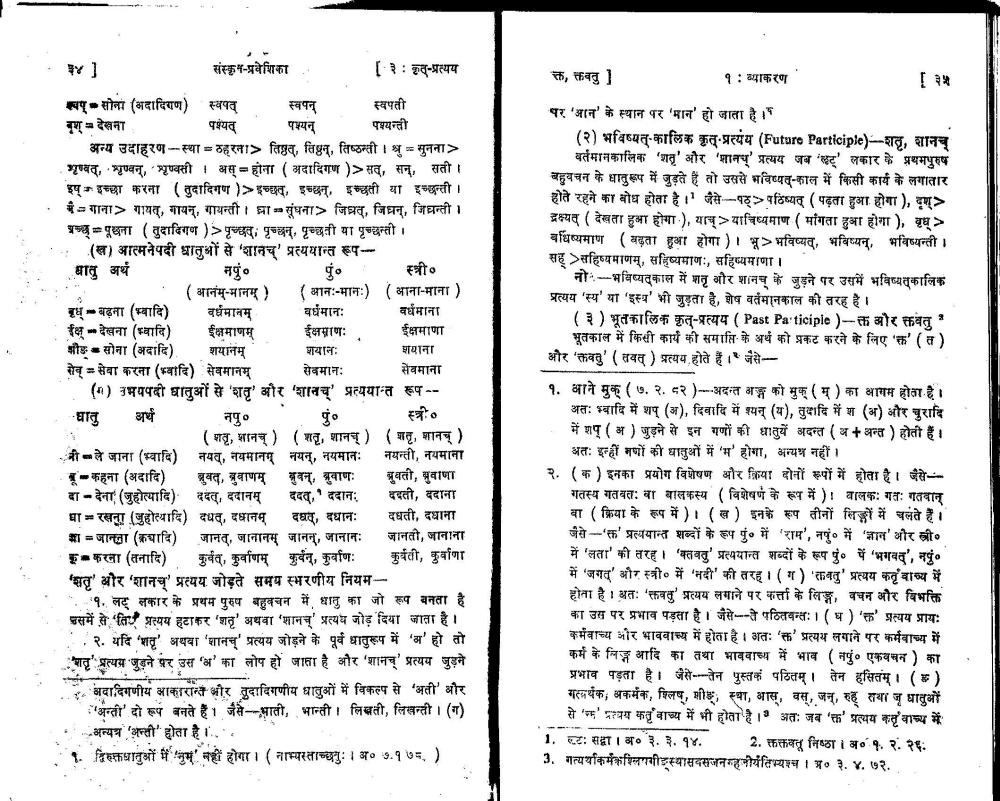

________________ संस्कृम-प्रवेशिका , [3: कृत्-प्रत्यय क्त, क्तवतु ] 1: व्याकरण [35 स्व-सोना (अदादिगण) स्वपत् स्वपन् स्वपती बृश् - देखना पश्यत् पश्यन् पश्यन्ती अन्य उदाहरण-स्था = ठहरना> तिष्ठत्, तिष्ठन्, तिष्ठन्ती / श्रु सुनना> शृण्वत्, शृण्वन्, शृण्वसी / अस् - होना ( अदादिगण )>सत, सन्, सती। इष् + इच्छा करना (तुदादिगण )>इच्छत, इच्छन्, इच्छती या इच्छन्ती / * गाना> गायत्, गायन, गायन्ती। ना- इंधना> जिप्रत, जिघ्रन्, नियन्ती। अच्छ- पूछना ( तुदादिगण )>पृच्छदः पृच्छन्, पृच्छती या पृच्छन्ती। ... (ख) आत्मनेपदी धातुओं से 'शान' प्रत्ययान्त रूपधातु अर्थ नपुं० पुं० स्त्री० (आनंम्-मानम् ) (आनः-मानः) (आना-माना) बृध -बढ़ना (म्बादि) वर्धमानम् वर्धमानः वर्धमाना ईक्षु - देखना (भ्वादि) ईक्षमाणम् . ईक्षमाणः / ईक्षमाणा शौक - सोना (अदादि), शयानम् शयानः शयाना सेव् = सेवा करना (भ्वादि) सेवमानम् सेवमानः सेवमाना (0) उभयपदी धातुओं से 'शतृ' और 'शान' प्रत्ययान्त रूप-- धातु अर्थ नपु० पुं० (शतृ, शानच् ) (शतृ, शानच् ) (शतृ, शानच् ) नी-ले जाना (भ्वादि) नयत्, नयमानम् नयन्, नयमानः नयन्ती, नवमाना -कहना (अदादि) ब्रुवत, ब्रुवाणम् बृवन, ब्रुवाणः बुबती, पुवाणा दा-देना (जुहोत्यादि) ददत्, ददानम् ददद,' ददानः ददती, ददाना धा रखना (जुहोत्यादि) दधत्, दधानम् दधत्, दधानः दधती, दधाना मा-जान्ला (धादि) जानत्, जानानम् जानन्, जानानः जानती, जानाना करना (तनादि) कुर्वत्, कुर्वाणम् कुर्वन्, कुर्वाणः कुर्पती, कुर्वाणा 'शतृ' और 'शान' प्रत्यय जोड़ते समय स्भरणीय नियम". 1. लट् लकार के प्रथम पुरुष बहुवचन में धातु का जो रूप बनता है समें से 'तिर प्रत्यय हटाकर 'शतृ' अथवा 'शानच्' प्रत्यय जोड़ दिया जाता है। 2. यदि 'शतृ' अथवा 'शान' प्रत्यय जोड़ने के पूर्व धातुरूप में 'अ' हो तो शतृ' प्रत्यय जुड़ने पर उस 'अ' का लोप हो जाता है और 'शान' प्रत्यय जुड़ने अदादिगणीय आकारान्त और तुदादिगणीय धातुओं में विकल्प से 'अती' और अन्ती' दो रूप बनते हैं। जैसे-भाती, भान्ती। लिखती, लिखन्ती / (ग) ...अन्यत्र 'अन्ती' होता है।... 1. द्विरुक्तधातुओं मैं नुम्' नहीं होगा। ( नाभ्यस्ताच्छतुः / अ० 7.1 78,) पर 'आन' के स्थान पर 'मान' हो जाता है।' (2) भविष्यत्-कालिक कृत्-प्रत्यय (Future Participle)-शतृ, शानच वर्तमानकालिक 'शत' और 'शान' प्रत्यय जब लट् लकार के प्रथमपुरुष बहुवचन के धातुरूप में जुड़ते हैं तो उससे भविष्यत्-काल में किसी कार्य के लगातार होते रहने का बोध होता है। जैसे-पठ् पठिष्यत् (पढ़ता हुआ होगा), दृश> द्रक्ष्यत् ( देखता हुआ होगा ), याच् > याचिष्यमाण ( मांगता हुआ होगा), वृध् > वर्धिष्यमाण (बढ़ता हुआ होगा)। भू>भविष्यत्, भविष्यन्, भविष्यन्ती। सह सहिष्यमाणम्, सहिष्यमाणः, सहिष्यमाणा। नो-भविष्यकाल में शतृ और शान के जुड़ने पर उसमें भविष्यत्कालिक प्रत्यय 'स्य' या 'इस्य' भी जुड़ता है, शेष वर्तमानकाल की तरह है। (3) भूतकालिक कृत्-प्रत्यय ( Past Participle)-क्त और क्तवतु' भूतकाल में किसी कार्य की समाप्ति के अर्थ को प्रकट करने के लिए 'क्त' (त) और 'क्तवतु' (तवत् ) प्रत्यय होते हैं। जैसे१. आने मुक (7.2, १२)...अदन्त अङ्ग को मुक् (म) का आगम होता है। अतः भ्यादि में शप् (अ), दिवादि में श्यन् (य), तुदादि में श (अ) और पुरादि में शप (1) जुड़ने से इन गणों की धातुयें अदन्त (अ+अन्त ) होती हैं। अतः इन्हीं मणों की धातुओं में 'म' होगा, अन्यत्र नहीं। 2. (क) इनका प्रयोग विशेषण और क्रिया दोनों रूपों में होता है। जैसे गतस्य गतवतः वा बालकस्य (विशेषण के रूप में)। बालकः गतः गतवान् वा (निया के रूप में)। (ख) इनके रूप तीनों सिङ्गों में चलते हैं। जैसे-'क्त' प्रत्ययान्त शब्दों के रूप पुं० में शम', नपुं० में 'ज्ञान' और स्त्री० में 'लता' की तरह / 'क्तवतु' प्रत्ययान्त शब्दों के रूप पुं० पें 'भगवत', नपुं० में 'जगत्' और स्त्री० में 'नदी' की तरह / (ग) क्तवतु' प्रत्यय कर्तृवाच्य में होता है। अतः क्तवतु' प्रत्यय लगाने पर कर्ता के लिङ्ग, वचन और विभक्ति का उस पर प्रभाव पड़ता है। जैसे-- पठितवन्तः / (घ) 'क्त' प्रत्यय प्रायः कर्मवाच्य और भाववाच्य में होता है। अतः 'क्त' प्रत्यय लगाने पर कर्मवाच्य में कर्म के लिङ्ग आदि का तथा भाववाच्य में भाव (नपुं० एकवचन) का प्रभाव पड़ता है। जैसे--तेन पुस्तकं पठितम् / तेन हसितम् / (0) मत्वर्थक, अकर्मक, श्लिष, शी, स्था, आस्, वस्, जन्, रुह तथा जू धातुओं से 'म' प्रत्यय कर्तृवाच्य में भी होता है। अतः जब 'क्त' प्रत्यय कर्तृवाच्य में 1. ष्टः सदा / अ०३. 3. 14. 2. क्तक्तवतू निष्ठा / अ०१.२.२६. 3. गत्यकर्मकश्लिागीस्यासदसजनम्हनीयंतिभ्यश्च / अ० 3. 4. 72..