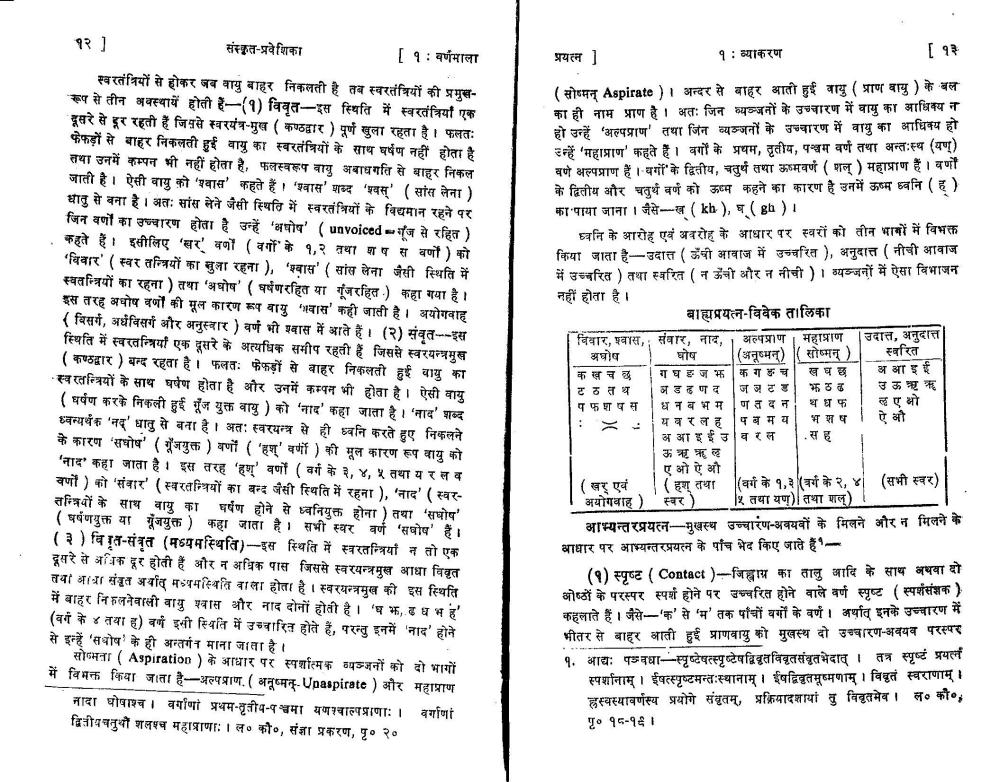

________________ 12 ] संस्कृत-प्रवेशिका [1 : वर्णमाला प्रयत्न ] 1: व्याकरण [13 अनमोष्मन) स्वरित स्वरतंत्रियों से होकर जब वायु बाहर निकलती है तब स्वरतंत्रियों की प्रमुखरूप से तीन अवस्थायें होती हैं-(१) विवृत-इस स्थिति में स्वरतंत्रियाँ एक दूसरे से दूर रहती हैं जिससे स्वरयंत्र-मुख ( कण्ठद्वार) पूर्ण खुला रहता है। फलतः फेफड़ों से बाहर निकलती हुई वायु का स्वरतंत्रियों के साथ घर्षण नहीं होता है तथा उनमें कम्पन भी नहीं होता है, फलस्वरूप वायु अबाध गति से बाहर निकल जाती है। ऐसी वायु को 'श्वास' कहते हैं। 'श्वास' शब्द 'श्वस्' ( सांस लेना) धातु से बना है। अतः सांस लेने जैसी स्थिति में स्वरतंत्रियों के विद्यमान रहने पर जिन वर्णों का उच्चारण होता है उन्हें 'अघोष' ( unvoiced-गंज से रहित) कहते हैं। इसीलिए 'खर' वर्णों ( वर्गो के 1,2 तथा श ष स वर्णों) को 'विवार' ( स्वर तन्त्रियों का खुला रहना), 'श्वास' ( सांस लेना जैसी स्थिति में स्वतन्त्रयों का रहना) तथा 'अघोष' (घर्षणरहित या गूंजरहित.) कहा गया है। इस तरह अघोष वर्गों की मूल कारण रूप वायु 'श्वास' कही जाती है। अयोगवाह (विसर्ग, अर्धविसर्ग और अनुस्वार ) वर्ण भी श्वास में आते हैं। (2) संवृत--इस स्थिति में स्वरतन्त्रियाँ एक दूसरे के अत्यधिक समीप रहती हैं जिससे स्वरयन्त्रमुख (कण्ठद्वार ) बन्द रहता है। फलतः फेफड़ों से बाहर निकलती हुई वायु का स्वरतन्त्रियों के साथ घर्षण होता है और उनमें कम्पन भी होता है। ऐसी वायु (घर्षण करके निकली हुई गूंज युक्त वायु) को 'नाद' कहा जाता है / 'नाद' शब्द ध्वन्यर्थक 'नद्' धातु से बना है। अतः स्वरयन्त्र से ही ध्वनि करते हुए निकलने के कारण 'सघोष' (गूंजयुक्त) वणों ( 'हश्' वर्णी) की मूल कारण रूप वायु को 'नाद' कहा जाता है। इस तरह 'हश्' वर्गों ( वर्ग के 3, 4, 5 तथा य र ल व वर्णों) को 'संवार' (स्वरतन्त्रियों का बन्द जैसी स्थिति में रहना), 'नाद' (स्वरतस्त्रियों के साथ वायु का घर्षण होने से ध्वनियुक्त होना) तथा 'सघोष' (घर्षणयुक्त या गूंजयुक्त) कहा जाता है। सभी स्वर वर्ण 'सघोष' हैं। (3) वित-संवत (मध्यमस्थिति)-इस स्थिति में स्वरतन्त्रियां न तो एक दूसरे से अधिक दूर होती हैं और न अधिक पास जिससे स्वरयन्त्रमुख आधा विवृत तथा आबा संवृत अर्थात् मध्यमस्थिति वाला होता है / स्वरयन्त्रमुख की इस स्थिति में बाहर निकलनेवाली वायु श्वास और नाद दोनों होती है। 'घ झ, द ध भ ह' (वर्ग के 4 तवा ह) वर्ग इसी स्थिति में उच्चारित होते हैं, परन्तु इनमें 'नाद' होने से इन्हें 'सघोष के ही अन्तर्गन माना जाता है। ___सोमना ( Aspiration) के आधार पर स्पर्शात्मक व्यजनों को दो भागों में विभक्त किया जाता है-अल्पप्राण.( अनूष्मन्-Upaspirate) और महाप्राण नादा घोषाश्च / वर्गाणां प्रथम-तृतीय-पञ्चमा यणाचाल्पप्राणाः / वर्गाणां द्वितीय चतुचौं शलश्च महाप्राणाः / ल० को०, संज्ञा प्रकरण, पृ० 20 (सोष्मन् Aspirate) / अन्दर से बाहर आती हुई वायु (प्राण वायु) के बल का ही नाम प्राण है। अतः जिन व्यजनों के उच्चारण में वायु का आधिक्य न हो उन्हें 'अल्पप्राण' तथा जिन व्यजनों के उच्चारण में वायु का आधिक्य हो उन्हें 'महाप्राण' कहते हैं। वर्गों के प्रथम, तृतीय, पञ्चम वर्ण तथा अन्तःस्थ (यण) वणे अल्पप्राण है। वर्गों के द्वितीय, चतुर्थ तथा ऊष्मवर्ण (शल् ) महाप्राण हैं। वर्णों के द्वितीय और चतुर्थ वर्ण को ऊष्म कहने का कारण है उनमें ऊष्म ध्वनि (ह) का 'पाया जाना / जैसे-ख (kh), घ (gh) / ध्वनि के आरोह एवं अवरोह के आधार पर स्वरों को तीन भागों में विभक्त किया जाता है-उदात्त (ऊँची आवाज में उच्चरित), अनुदात्त (नीची आवाज में उच्चरित) तथा स्वरित ( न ऊँची और न नीची)। व्यञ्जनों में ऐसा विभाजन नहीं होता है। बाह्यप्रयत्न-विवेक तालिका विवार, प्रवास, संवार, नाद, अल्पप्राण / महाप्राण उदात्त, अनुदात्त अघोष घोष (अनुष्मन) (सोष्मन्) कखच छ ग घरजमकगडच खघ छ अआइई टठ त थ जडहण द जजट झ86 उ ऊ ऋ ऋ प फ श ष स धन ब भ म ण त द न थध फ ल एमओ य व र ल ह पब म य म श ष / ऐ औ अ आ इईउ व रेल सह / ऊ ऋ ॠल | ए ओ ऐ औ / (खर एवं (हश् तथा (वर्ग के 1,3 (वर्ग के 2,4 (सभी स्वर)। | अयोगवाह) स्वर) 5 तथा यण) तथा शल)। आभ्यन्तरप्रयल-मुखस्थ उच्चारण-अवयवों के मिलने और न मिलने के वाधार पर आभ्यन्तरप्रयत्न के पांच भेद किए जाते हैं (1) स्पृष्ट ( Contact)-जिह्वाग्र का ताल आदि के साथ अथवा दो ओष्ठों के परस्पर स्पर्श होने पर उच्चरित होने वाले वर्ण स्पृष्ट (स्पर्शसंशक) कहलाते हैं / जैसे-'क' से 'म' तक पांचों वर्गों के वर्ण / अर्थात् इनके उच्चारण में भीतर से बाहर आती हुई प्राणवायु को मुखस्थ दो उच्चारण-अवयव परस्पर 1. आद्यः पञ्चधा-स्पृष्टेषत्स्पृष्टेषद्विवृतविवृतसंवृतभेदात् / तत्र स्पृष्टं प्रयन स्पर्शानाम् / ईषत्स्पृष्टमन्तःस्थानाम् / ईषद्विवृतमूष्मणाम् / विवृतं स्वराणाम् / हस्वस्यावर्णस्य प्रयोगे संवृतम्, प्रक्रियादशायां तु विवृतमेव / ल. को०, पृ०१८-१६।