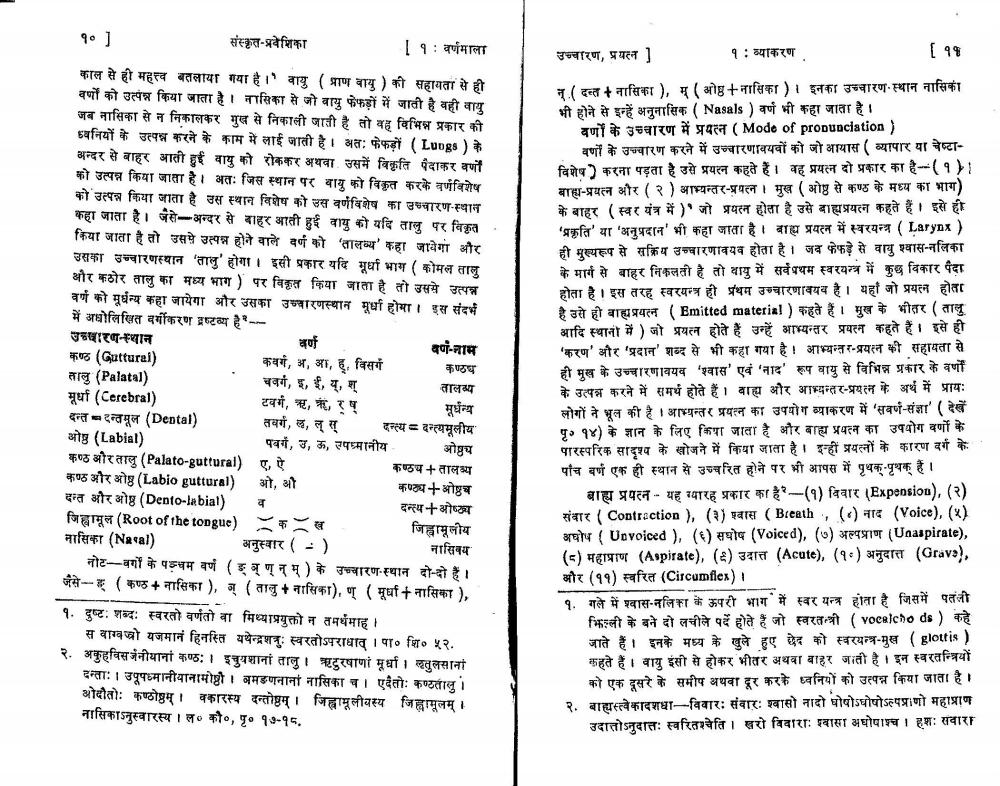

________________ 10] संस्कृत-प्रवेशिका [1: वर्णमाला उच्चारण, प्रयल ] 1 : व्याकरण . [11 काल से ही महत्त्व बतलाया गया है।' वायु (प्राण वायु) की सहायता से ही वर्गों को उत्पन्न किया जाता है। नासिका से जो वायु फेफड़ों में जाती है वही वाय जब नासिका से न निकालकर मुख से निकाली जाती है तो वह विभिन्न प्रकार की ध्वनियों के उत्पन्न करने के काम में लाई जाती है। अतः फेफड़ों ( Lungs) के अन्दर से बाहर आती हुई वायु को रोककर अथवा उसमें विकृति पैदाकर वर्णों को उत्पन्न किया जाता है। अतः जिस स्थान पर वायु को विकृत करके वर्णविशेष को उत्पन्न किया जाता है उस स्थान विशेष को उस वर्णविशेष का उच्चारण-स्थान कहा जाता है। जैसे-अन्दर से बाहर आती हुई वायु को यदि तालु पर विकृत . किया जाता है तो उससे उत्पन्न होने वाले वर्ण को 'तालव्य' कहा जायेगा और उसका उच्चारणस्थान 'तालु' होगा। इसी प्रकार यदि मूर्धा भाग ( कोमल तालु और कठोर तालु का मध्य भाग) पर विकृत किया जाता है तो उससे उत्पन्न वर्ण को मूर्धन्य कहा जायेगा और उसका उच्चारणस्थान मूर्धा होमा। इस संदर्भ में अधोलिखित वर्गीकरण द्रष्टव्य है-- उच्चारण-स्थान वर्ण वर्ण-जाम कण्ठ (Guttural) कवर्ग, अ, आ, ह. विसर्ग कण्ठष are (Palatal) चवर्ग, इ, ई, य, श् तालव्य मूर्धा (Cerebral) टवर्ग, ऋ, ऋ, र मूर्धन्य दन्त - दन्तमूल (Dental) तवर्ग, ल, ल् स् दन्त्य = दन्त्यमूलीय ओष्ठ (Labial) पवर्ग, उ, ऊ, उपध्मानीय ओष्ठय कण्ठ और तालु (Palato-guttural) ए, ऐ कण्ठय+तालव्य कण्ठ और ओष्ठ (Labio guttural) ओ, औ कण्ठ्य +ओष्ठच दन्त और ओष्ठ (Dento-labial) व दन्त्य+ओष्ठ्य जिह्वामूल (Root of the tongue) क ख जिह्वामूलीय नासिका (Naval) अनुस्वार (-) नासिक्य नोट-वर्गों के पञ्चम वर्ण (इब्ण न म् ) के उच्चारण-स्थान दो-दो हैं। जैसे- ( कण्ठ + नासिका ), ञ् ( तालु + नासिका), " ( मूर्धा+नासिका ), 1. दुष्टः शब्दः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्याप्रयुक्तो न तमर्थमाह। स वाग्वयो यजमानं हिनस्ति यथेन्द्रशत्रुः स्वरतोऽपराधात् / पा०शि० 52. 2. अकुहविसर्जनीयानां कण्ठः / इचुयशानां तालु। ऋटुरषाणां मूर्धा / तुलसानां दन्ताः / उपूपध्मानीयानामोष्ठौ / बमङणनाना नासिका च / एदेतोः कण्ठतालु। ओदौतोः कण्ठोष्ठम् / वकारस्य दन्तोष्ठम् / जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलम् / नासिकाऽनुस्वारस्य / ल. कौ०, पृ०१७-१८. न ( दन्त + नासिका), म (ओष्ठ+नासिका)। इनका उच्चारण स्थान नासिका भी होने से इन्हें अनुनासिक ( Nasals ) वर्ण भी कहा जाता है। वों के उच्चारण में प्रयत्न ( Mode of pronunciation) वों के उच्चारण करने में उच्चारणावयवों को जो आयास ( व्यापार या चेष्टाविशेष) करना पड़ता है उसे प्रयत्न कहते हैं। वह प्रयत्न दो प्रकार का है-(१)। बाह्य-प्रयत्न और (2) आभ्यन्तर-प्रयत्न / मुख (ओष्ठ से कण्ठ के मध्य का भाग) के बाहर (स्वर यंत्र में)' जो प्रयत्न होता है उसे बाह्यप्रयत्न कहते हैं। इसे ही 'प्रकृति' या 'अनुप्रदान' भी कहा जाता है। बाह्य प्रयत्न में स्वरयन्त्र ( Larynx) ही मुख्यरूप से सक्रिय उच्चारणावयव होता है। जब फेफड़े से वायु श्वास-नलिका के मार्ग से बाहर निकलती है तो वायु में सर्वप्रथम स्वरयन्त्र में कुछ विकार पैदा होता है / इस तरह स्वरयन्त्र ही प्रथम उच्चारणावयव है। यहाँ जो प्रयत्न होता है उसे ही बाह्यप्रयत्न ( Emitted material) कहते हैं। मुख के भीतर ( तालु आदि स्थानों में ) जो प्रयत्न होते हैं उन्हें आभ्यन्तर प्रयत्न कहते हैं। इसे ही 'करण' और 'प्रदान' शब्द से भी कहा गया है। आभ्यन्तर-प्रयत्न की सहायता से ही मुख के उच्चारणावयव 'श्वास' एवं 'नाद' रूप वायु से विभिन्न प्रकार के वर्णों के उत्पन्न करने में समर्थ होते हैं। बाह्य और आभ्यन्तर-प्रयत्न के अर्थ में प्रायः लोगों ने भूल की है / आभ्यन्तर प्रयत्न का उपयोग व्याकरण में सवर्ण-संज्ञा' (देखें पृ. 14) के ज्ञान के लिए किया जाता है और बाह्य प्रयत्न का उपयोग वर्गों के पारस्परिक सादृश्य के खोजने में किया जाता है। इन्हीं प्रयत्नों के कारण वर्ग के पाँच वर्ण एक ही स्थान से उच्चरित होने पर भी आपस में पृथक्-पृथक् है। बाह्य प्रपत्न- यह ग्यारह प्रकार का है-(१) विवार (Expension), (2) संवार (Contraction), (3) श्वास ( Bteath , () नाद (Voice), (5) अघोष ( Usvoiced), (6) सघोष (Voiced), (7) अल्पप्राण (Unaspirate), (5) महाप्राण (Aspirate), (6) उदात्त (Acute), (10) अनुदास (Grava), और (11) स्वरित (Circumflex) / 1. गले में श्वास-नलिका के ऊपरी भाग में स्वर यन्त्र होता है जिसमें पतली झिल्ली के बने दो लचीले पर्दे होते हैं जो स्वरत-त्री ( vocalcho ds) कहे जाते हैं। इनके मध्य के खुले हुए छेद को स्वरयन्त्र-मुख (glottis) कहते हैं। वायु इंसी से होकर भीतर अथवा बाहर जाती है / इन स्वरतन्त्रियों को एक दूसरे के समीप अथवा दूर करके ध्वनियों को उत्पन्न किया जाता है। 2. बाह्यस्त्वेकादशधा-विवारः संवारः श्वासो नादो घोषोऽधोषोऽल्पप्राणो महाप्राण उदातोऽनुदातः स्वरितश्चेति / खरो विवाराः श्वासा अघोषाश्च / हशः सवारा