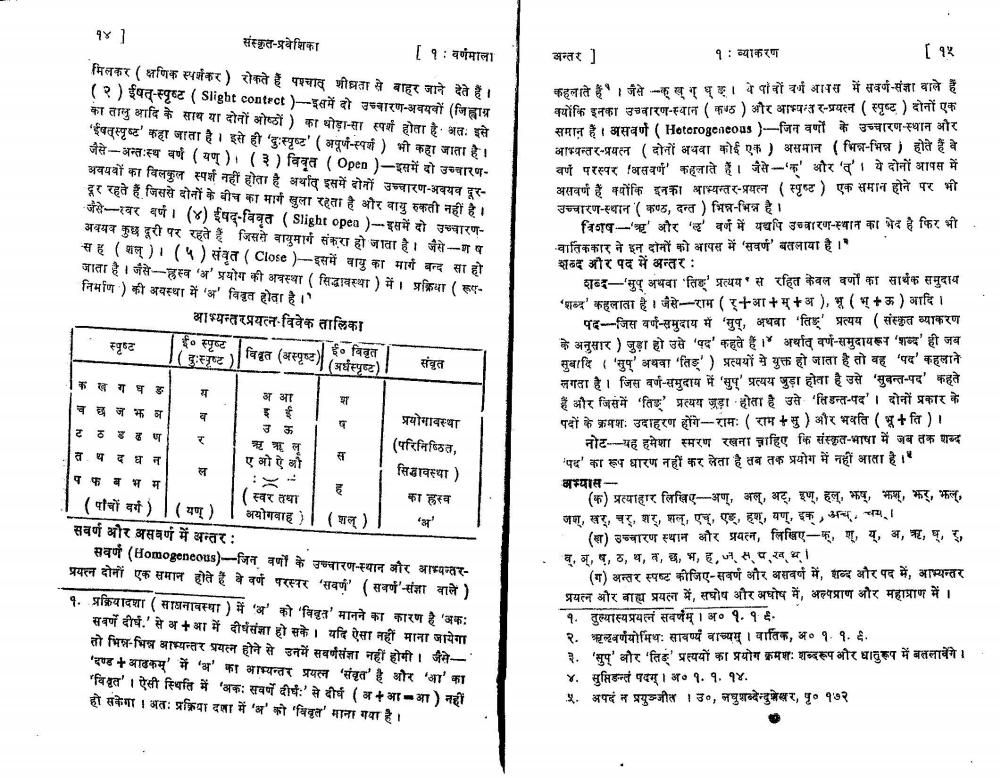

________________ . अन्तर ] 1: व्याकरण [15 14 ] संस्कृत-प्रवेशिका [ 1 : वर्णमाला मिलकर (क्षणिक स्पर्शकर) रोकते हैं पश्चात् शीघ्रता से बाहर जाने देते हैं। (2) ईषत्-स्पृष्ट ( Slight contrct)--इसमें दो उच्चारण-अवयवों (जिह्वान का तालु आदि के साथ या दोनों ओष्ठों) का थोड़ा-सा स्पर्श होता है। अतः इसे 'ईषत्स्पृष्ट' कहा जाता है। इसे ही 'दुःस्पृष्ट' (अपूर्ण-स्पर्श ) भी कहा जाता है। जैसे-अन्तःस्थ वर्ण (यण्)। (3) विवृत (Open )-इसमें दो उच्चारणअवयवों का विलकुल स्पर्श नहीं होता है अर्थात इसमें दोनों उच्चारण-अवयव दूरदूर रहते हैं जिससे दोनों के बीच का मार्ग खुला रहता है और वायु रुकती नहीं है। जैसे-वर वर्ण / (4) ईषद्-विवृत ( Slight opea)-- इसमें दो उच्चारणअवयव कुछ दूरी पर रहते हैं जिससे वायुमार्ग संकरा हो जाता है। जैसे-शष सह (शल्)। (5) संवत ( Close)- इसमें वायु का मार्ग बन्द सा हो जाता है / जैसे-ह्रस्व 'अ' प्रयोग की अवस्था (सिद्धावस्था) में। प्रक्रिया ( रूपनिर्माण ) की अवस्था में 'अ' विवृत होता है।' आभ्यन्तरप्रयत्न-विवेक तालिका स्कृष्ट | ई० स्पृष्ट / पष्ट विवृत (अस्पृष्ट) ई. विवृत | (अर्धस्पृष्ट) कहलाते हैं। जैसे - ख ग घ छ / ये पांवों वर्ण आपस में सवर्ण-संज्ञा वाले हैं क्योंकि इनका उच्चारण-स्वान (कण्ठ) और आभ्यन्त र-प्रयत्न ( स्पृष्ट ) दोनों एक समान है। असवर्ण ( Heterogeneous)-जिन वर्गों के उच्चारण स्थान और आम्वन्तर प्रयत्न ( दोनों अथवा कोई एक) असमान (भिन्न-भिन्न ) होते हैं वे वर्ण परस्पर बिसवर्ण' कहलाते हैं। जैसे-क' और '' / ये दोनों आपस में असवर्ण है क्योंकि इनका बाभ्यन्तर-प्रयत्न ( स्पृष्ट) एक समान होने पर भी उच्चारण-स्थान ( कण्ठ, दन्त ) भिन्न-भिन्न है। विशष-'ऋ' और 'ल' वर्ण में यद्यपि उच्चारण-स्थान का भेद है फिर भी . वातिककार ने इन दोनों को आपस में 'सवर्ण' बतलाया है।' शब्द और पद में अन्तर: शब्द-'सुप् अथवा 'तिह' प्रत्यय' से रहित केवल वर्गों का सार्थक समुदाय 'शब्द' कहलाता है। जैसे-राम ( +आ+म् +अ), भू (भ् + 3) आदि / पद-जिस वर्ण-समुदाय में 'सुप्, अथवा 'ति' प्रत्यय (संस्कृत व्याकरण के अनुसार ) जुड़ा हो उसे 'पद' कहते हैं। अर्थात् वर्ण-समुदायरून 'शब्द' ही जब सुबादि / 'सुप्' अथवा 'तिङ्) प्रत्ययों से युक्त हो जाता है तो वह 'पद' कहलाने लगता है। जिस वर्ण-समुदाय में 'सुप्' प्रत्यय जुड़ा होता है उसे 'सुबन्त-पद' कहते हैं और जिसमें 'ति' प्रत्यय जुड़ा होता है उसे 'सिडन्त-पद'। दोनों प्रकार के पदों के क्रमशः उदाहरण होंगे-रामः (राम + सु) और भवति (भू+ति)। ___नोट-यह हमेशा स्मरण रखना चाहिए कि संस्कृत-भाषा में जब तक शब्द 'पद' का रूप धारण नहीं कर लेता है तब तक प्रयोग में नहीं आता है। अभ्यास (क) प्रत्याहार लिखिए-अण्, अल्, अट्, इण, हल्, झ, भश्, झर, झल्, जश्, सर, चर्, शर्, शल्, एच्, एङ, हश्, यण, इक, अच, चय। (स) उच्चारण स्थान और प्रयत्न, लिखिए-,, य, अ, ऋ, घ, र, व , ष, ठ, थ, द, छ, भ, ह ज स प रन म / (ग) अन्तर स्पष्ट कीजिए-सवर्ण और असवर्ण में, शब्द और पद में, आभ्यन्तर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न में, सघोष और अघोष में, अल्पप्राण और महाप्राण में / 1. तुल्यास्यप्रयत्नं सवर्णम् / अ० 1.16. 2. ऋलवर्णयोमिथः सावण्यं वाच्यम् / वातिक, अ० 1.1.6. 3. 'सुप्' और 'तिई' प्रत्ययों का प्रयोग क्रमशः शब्दरूप और धातुरूप में बतलायेंगे। 4. सुप्तिङन्तं पदम् / अ०१.१.१४. 5. अपदं न प्रयुजीत / उ०, लघुशब्देन्दुशेखर, पृ० 172 S अ आ प्रयोगावस्था (परिनिष्ठित, ऋ ॠल त थ द ध न ए ओ ऐ ओ / सिद्धावस्था) प फ ब भ म (स्वर तथा / का ह्रस्व / (पांचों वर्ग) |(यण् ) | अयोगवाही (शल्) 'अ' सवर्ण और असवर्ण में अन्तर : सवर्ण (Homogeneous)-जिन वर्णों के उच्चारण-स्थान और आभ्यन्तरप्रयत्न दोनों एक समान होते हैं वे वर्ण परस्सर 'सवर्ण' ( सवर्ण'-संज्ञा वाले ) 1. प्रक्रियादशा (साधनावस्था) में 'अ' को 'वितृत' मानने का कारण है 'अक: सवणे दीर्ष.' से अ+आ में दीर्घसंज्ञा हो सके। यदि ऐसा नहीं माना जायेगा तो भिन्न-भिन्न आभ्यन्तर प्रयत्न होने से उनमें सवर्णसंज्ञा नहीं होगी। जैसे'दण्ड + आठकम्' में 'अ' का आभ्यन्तर प्रयत्न 'संवृत' है और 'आ' का 'विवृत' / ऐसी स्थिति में 'अकः सवर्णे दीर्घः' से दीर्घ (अ+आ-आ) नहीं हो सकेगा / अतः प्रक्रिया दशा में 'अ' को 'विवृत' माना गया है।