________________

२६०

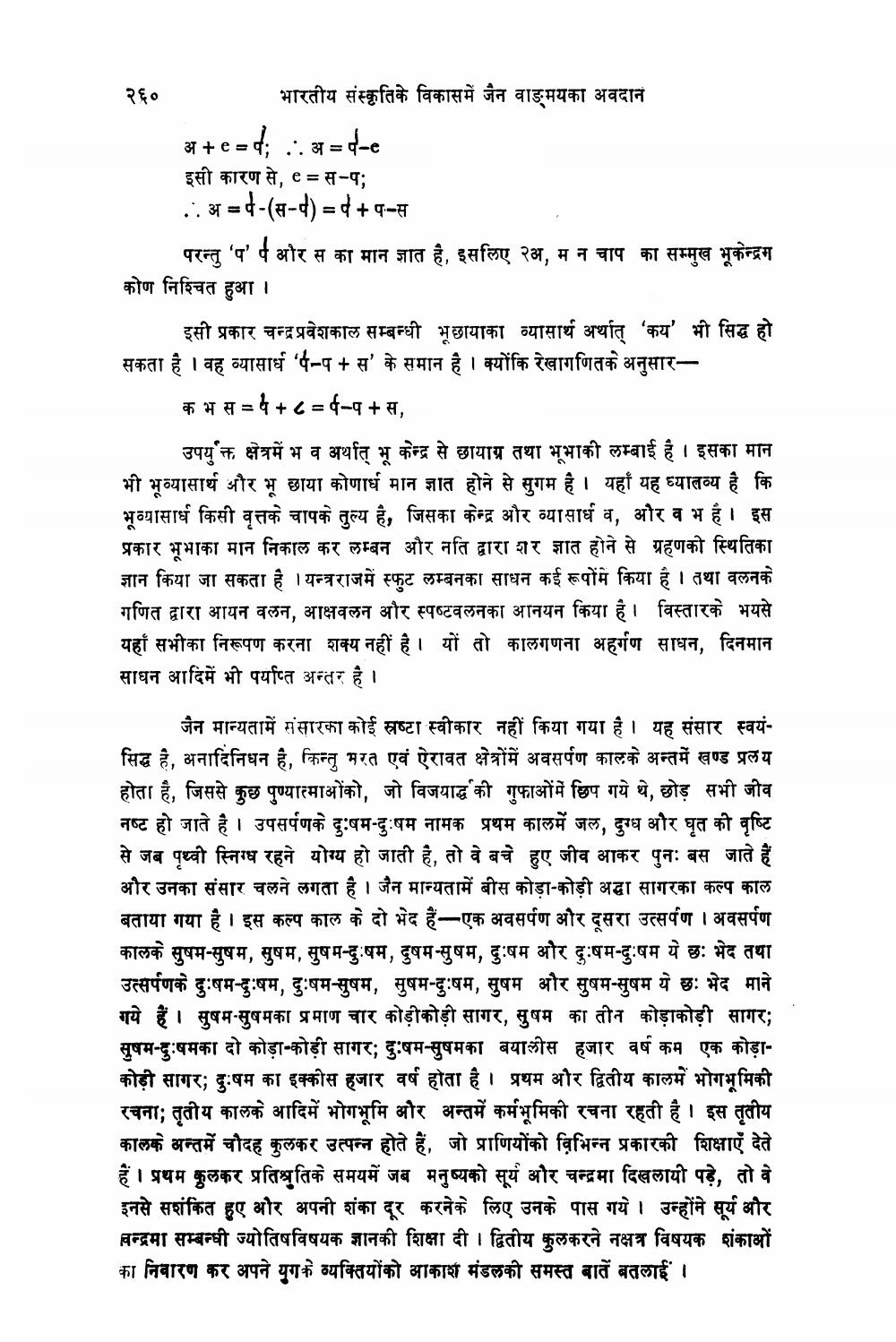

अ + c = पे;

e

भारतीय संस्कृति के विकास में जैन वाङ्मयका अवदान

.:. अ = पे-e

.

इसी कारण से, e = स -प;

.. अ = पे - ( स - पे ) = वे + प-स

परन्तु 'प' व और स का मान ज्ञात है, इसलिए २अ, म न चाप का सम्मुख भूकेन्द्रग कोण निश्चित हुआ ।

इसी प्रकार चन्द्र प्रवेशकाल सम्बन्धी भूछायाका व्यासार्थ अर्थात् 'कय' भी सिद्ध हो सकता है । वह व्यासार्ध 'प-प + स' के समान है । क्योंकि रेखागणित के अनुसार

क भ स = पै + ८ = प + स

-

उपर्युक्त क्षेत्रमें भ व अर्थात् भू केन्द्र से छायाग्र तथा भूभाकी लम्बाई है । इसका मान भी भूव्यासार्थ और भू छाया कोणार्ध मान ज्ञात होने से सुगम है । यहाँ यह ध्यातव्य है कि भूव्यासार्ध किसी वृत्तके चापके तुल्य है, जिसका केन्द्र और व्यासार्धं व, और व भ है । इस प्रकार भूभाका मान निकाल कर लम्बन और नति द्वारा शर ज्ञात होने से ग्रहणको स्थितिका ज्ञान किया जा सकता है । यन्त्रराज में स्फुट लम्बनका साधन कई रूपोंमें किया है । तथा वलन के गणित द्वारा आयन वलन, आक्षवलन और स्पष्टवलनका आनयन किया है। विस्तारके भयसे यहाँ सभीका निरूपण करना शक्य नहीं है । यों तो कालगणना अहर्गण साधन, दिनमान साधन आदिमें भी पर्याप्त अन्तर है ।

जैन मान्यता संसारका कोई स्रष्टा स्वीकार नहीं किया गया है। यह संसार स्वयंसिद्ध है, अनादिनिधन है, किन्तु भरत एवं ऐरावत क्षेत्रों में अवसर्पण कालके अन्त में खण्ड प्रलय होता है, जिससे कुछ पुण्यात्माओं को, जो विजयार्द्ध की गुफाओं में छिप गये थे, छोड़ सभी जीव नष्ट हो जाते है । उपसर्पण के दुःषम दुःषम नामक प्रथम कालमें जल, दुग्ध और घृत की वृष्टि से जब पृथ्वी स्निग्ध रहने योग्य हो जाती है, तो वे बचे हुए जीव आकर पुनः बस जाते हैं। और उनका संसार चलने लगता है । जैन मान्यतामें बीस कोड़ा कोड़ी अद्धा सागरका कल्प काल बताया गया है । इस कल्प काल के दो भेद हैं- एक अवसर्पण और दूसरा उत्सर्पण । अवसर्पण कालके सुषम- सुषम, सुषम, सुषम- दुःषम, दुषम-सुषम, दुःषम और दुःषम दुःषम ये छ: भेद तथा उत्सर्पण के दुःषम- दुःषम, दुःषम- सुषम, सुषम- दुःषम, सुषम और सुषम- सुषम ये छः भेद माने गये हैं । सुषम- सुषमका प्रमाण चार कोड़ीकोड़ी सागर, सुषम का तीन कोड़ाकोड़ी सागर; सुषम- दुःषमका दो कोड़ा - कोड़ी सागर; दुःषम- सुषमका बयालीस हजार वर्ष कम एक कोड़ाकोड़ी सागर; दुःषम का इक्कीस हजार वर्ष होता है। प्रथम और द्वितीय कालमें भोगभूमिकी रचना; तृतीय कालके आदिमें भोगभूमि और अन्तमें कर्मभूमिको रचना रहती है । इस तृतीय

कालके अन्तमें चौदह कुलकर उत्पन्न होते हैं, जो प्राणियोंको विभिन्न प्रकारकी शिक्षाएँ देते हैं । प्रथम कुलकर प्रतिश्रुति के समयमें जब मनुष्यको सूर्य और चन्द्रमा दिखलायी पड़े, तो वे इनसे सशंकित हुए और अपनी शंका दूर करनेके लिए उनके पास गये । उन्होंने सूर्य और चन्द्रमा सम्बन्धी ज्योतिषविषयक ज्ञानकी शिक्षा दी । द्वितीय कुलकरने नक्षत्र विषयक शंकाओं का निवारण कर अपने युग के व्यक्तियोंको आकाश मंडलकी समस्त बातें बतलाई ।