________________

१०६

वाक्य रचना बोध

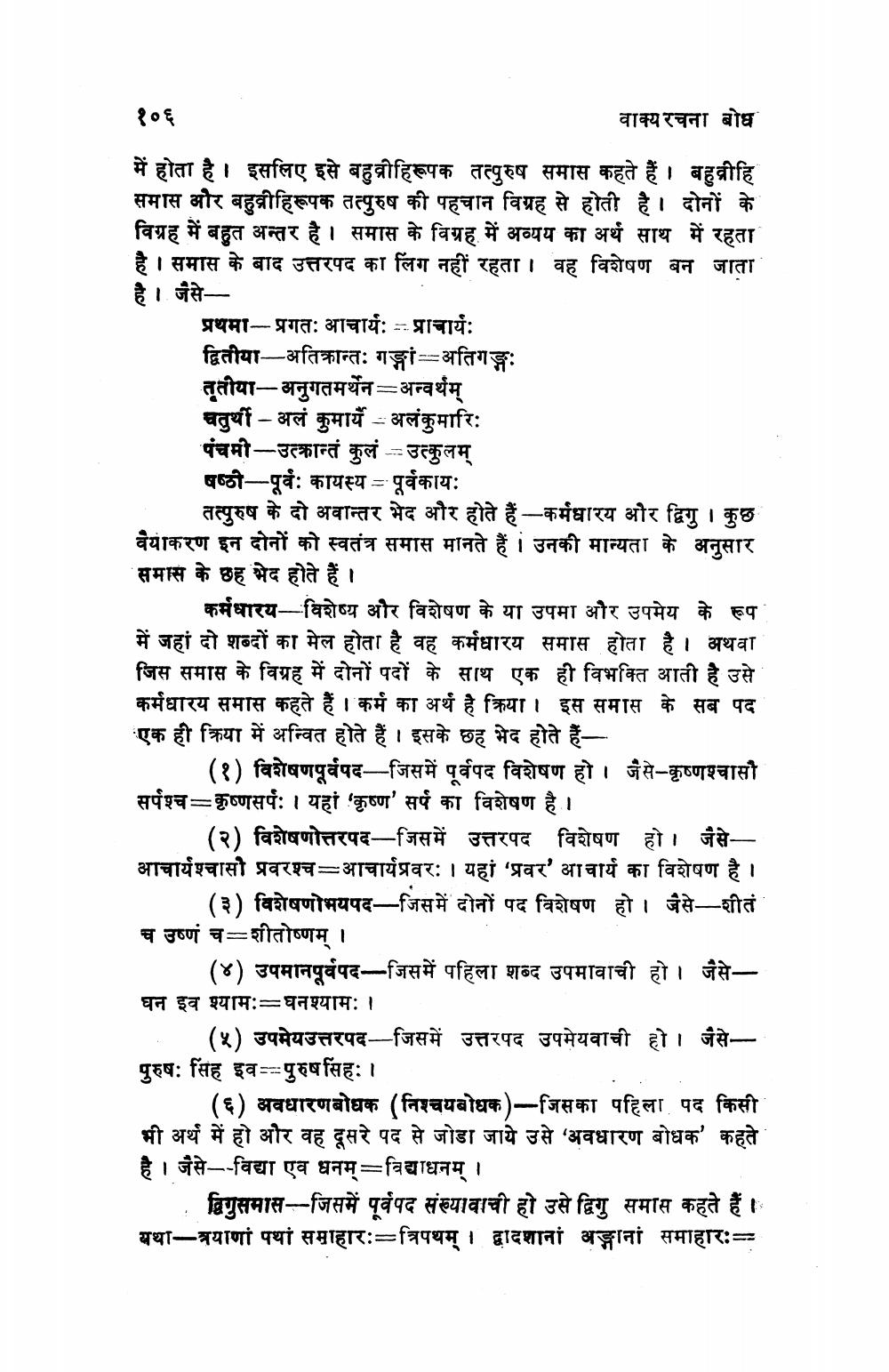

में होता है। इसलिए इसे बहुव्रीहिरूपक तत्पुरुष समास कहते हैं। बहुव्रीहि समास और बहुव्रीहिरूपक तत्पुरुष की पहचान विग्रह से होती है। दोनों के विग्रह में बहुत अन्तर है। समास के विग्रह में अव्यय का अर्थ साथ में रहता है । समास के बाद उत्तरपद का लिंग नहीं रहता। वह विशेषण बन जाता है। जैसे

प्रथमा-प्रगतः आचार्यः --प्राचार्यः द्वितीया-अतिक्रान्तः गङ्गां अतिगङ्गः तृतीया-अनुगतमर्थन =अन्वर्थम् चतुर्थी - अलं कुमायें - अलंकुमारि: पंचमी-उत्क्रान्तं कुलं-उत्कुलम् षष्ठी-पूर्वः कायस्य = पूर्वकायः

तत्पुरुष के दो अवान्तर भेद और होते हैं -कर्मधारय और द्विगु । कुछ वैयाकरण इन दोनों को स्वतंत्र समास मानते हैं । उनकी मान्यता के अनुसार समास के छह भेद होते हैं।

कर्मधारय-विशेष्य और विशेषण के या उपमा और उपमेय के रूप में जहां दो शब्दों का मेल होता है वह कर्मधारय समास होता है। अथवा जिस समास के विग्रह में दोनों पदों के साथ एक ही विभक्ति आती है उसे कर्मधारय समास कहते हैं । कर्म का अर्थ है क्रिया। इस समास के सब पद एक ही क्रिया में अन्वित होते हैं । इसके छह भेद होते हैं

(१) विशेषणपूर्वपद—जिसमें पूर्वपद विशेषण हो। जैसे-कृष्णश्चासौ सर्पश्च=कृष्णसर्पः । यहां 'कृष्ण' सर्प का विशेषण है ।

(२) विशेषणोत्तरपद-जिसमें उत्तरपद विशेषण हो। जैसेआचार्यश्चासौ प्रवरश्च=आचार्यप्रवरः । यहां 'प्रवर' आचार्य का विशेषण है।

(३) विशेषणोभयपद-जिसमें दोनों पद विशेषण हो। जैसे—शीतं च उष्णं च=शीतोष्णम् ।

(४) उपमानपूर्वपद-जिसमें पहिला शब्द उपमावाची हो। जैसेघन इव श्यामः=घनश्यामः ।

(५) उपमेयउत्तरपद—जिसमें उत्तरपद उपमेयवाची हो। जैसेपुरुषः सिंह इव-पुरुष सिंहः ।

(६) अवधारणबोधक (निश्चयबोधक)-जिसका पहिला पद किसी भी अर्थ में हो और वह दूसरे पद से जोडा जाये उसे 'अवधारण बोधक' कहते है । जैसे--विद्या एव धनम् =विद्याधनम् ।

. विगुसमास-जिसमें पूर्वपद संख्यावाची हो उसे द्विगु समास कहते हैं । यथा-त्रयाणां पथां समाहार: त्रिपथम् । द्वादशानां अङ्गानां समाहार:==