________________

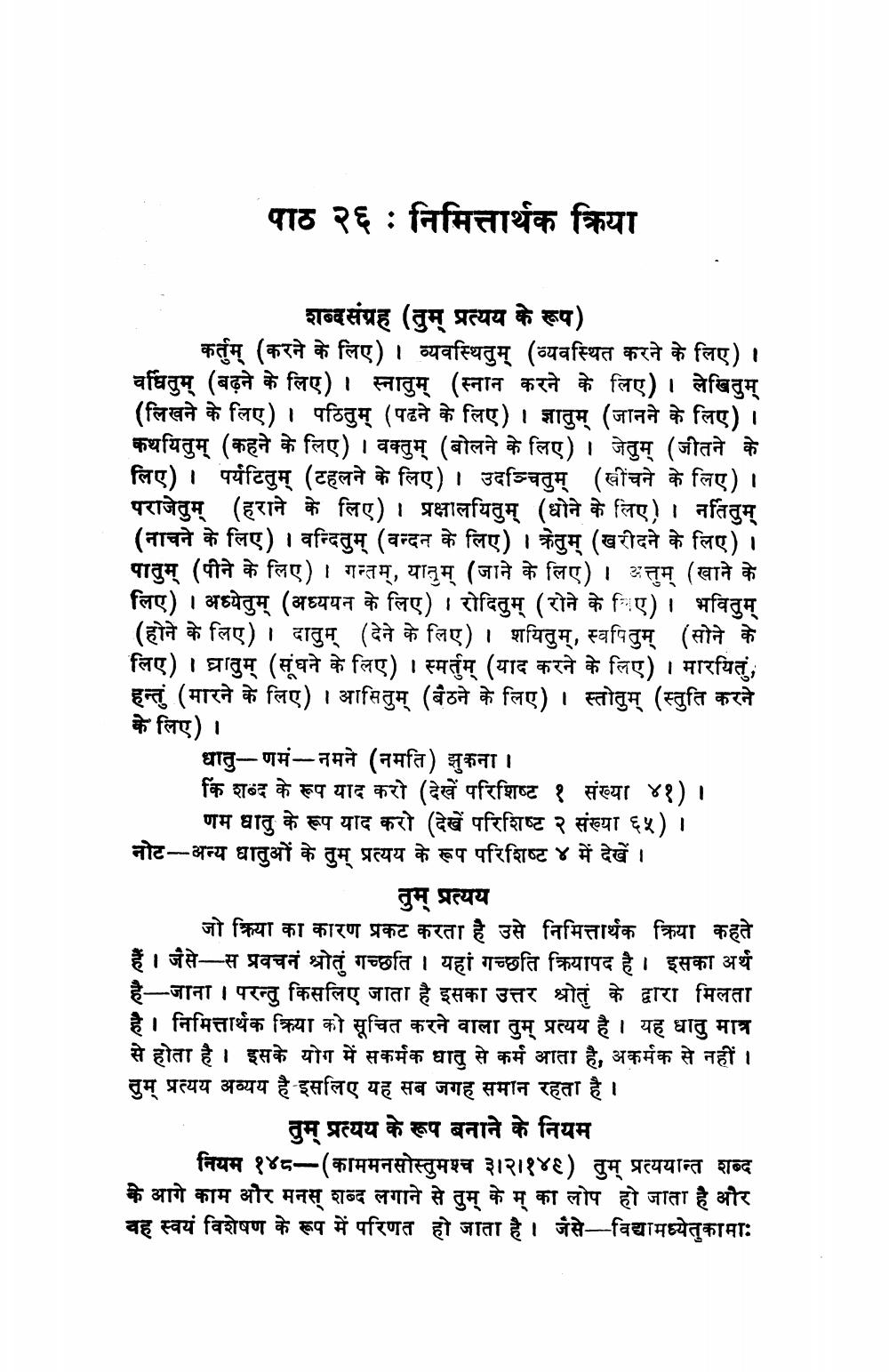

पाठ २६ : निमित्तार्थक क्रिया

शब्दसंग्रह (तुम् प्रत्यय के रूप) कर्तुम् (करने के लिए)। व्यवस्थितुम् (व्यवस्थित करने के लिए)। वधितुम् (बढ़ने के लिए)। स्नातुम् (स्नान करने के लिए) । लेखितुम् (लिखने के लिए)। पठितुम् (पढने के लिए)। ज्ञातुम् (जानने के लिए)। कथयितुम् (कहने के लिए) । वक्तुम् (बोलने के लिए)। जेतुम् (जीतने के लिए)। पर्यटितुम् (टहलने के लिए)। उदञ्चितुम् (खींचने के लिए)। पराजेतुम् (हराने के लिए)। प्रक्षालयितुम् (धोने के लिए)। नर्तितुम् (नाचने के लिए) । वन्दितुम् (वन्दन के लिए) । केतुम् (खरीदने के लिए) । पातुम् (पीने के लिए)। गन्तम्, यातुम् (जाने के लिए)। अत्तुम् (खाने के लिए) । अध्येतुम् (अध्ययन के लिए) । रोदितुम् (रोने के लिए)। भवितुम् (होने के लिए)। दातुम् (देने के लिए)। शयितुम्, स्वपितुम् (सोने के लिए) । घ्रातुम् (संघने के लिए) । स्मर्तुम् (याद करने के लिए) । मारयितुं, हन्तुं (मारने के लिए) । आसितुम् (बैठने के लिए) । स्तोतुम् (स्तुति करने के लिए)।

धातु-णमं-नमने (नमति) झुकना। किं शब्द के रूप याद करो (देखें परिशिष्ट १ संख्या ४१) ।

णम धातु के रूप याद करो (देखें परिशिष्ट २ संख्या ६५) । नोट-अन्य धातुओं के तुम् प्रत्यय के रूप परिशिष्ट ४ में देखें।

तुम् प्रत्यय __ जो क्रिया का कारण प्रकट करता है उसे निमित्तार्थक क्रिया कहते हैं । जैसे—स प्रवचनं श्रोतुं गच्छति । यहां गच्छति क्रियापद है। इसका अर्थ है-जाना । परन्तु किसलिए जाता है इसका उत्तर श्रोतुं के द्वारा मिलता है। निमित्तार्थक क्रिया को सूचित करने वाला तुम् प्रत्यय है। यह धातु मात्र से होता है। इसके योग में सकर्मक धातु से कर्म आता है, अकर्मक से नहीं। तुम् प्रत्यय अव्यय है इसलिए यह सब जगह समान रहता है ।

तुम प्रत्यय के रूप बनाने के नियम नियम १४८-(काममनसोस्तुमश्च ३।२।१४६) तुम् प्रत्ययान्त शब्द के आगे काम और मनस् शब्द लगाने से तुम् के म् का लोप हो जाता है और वह स्वयं विशेषण के रूप में परिणत हो जाता है। जैसे—विद्यामध्येतुकामाः