________________

तृतीयः परिच्छेदः

__ . ५९

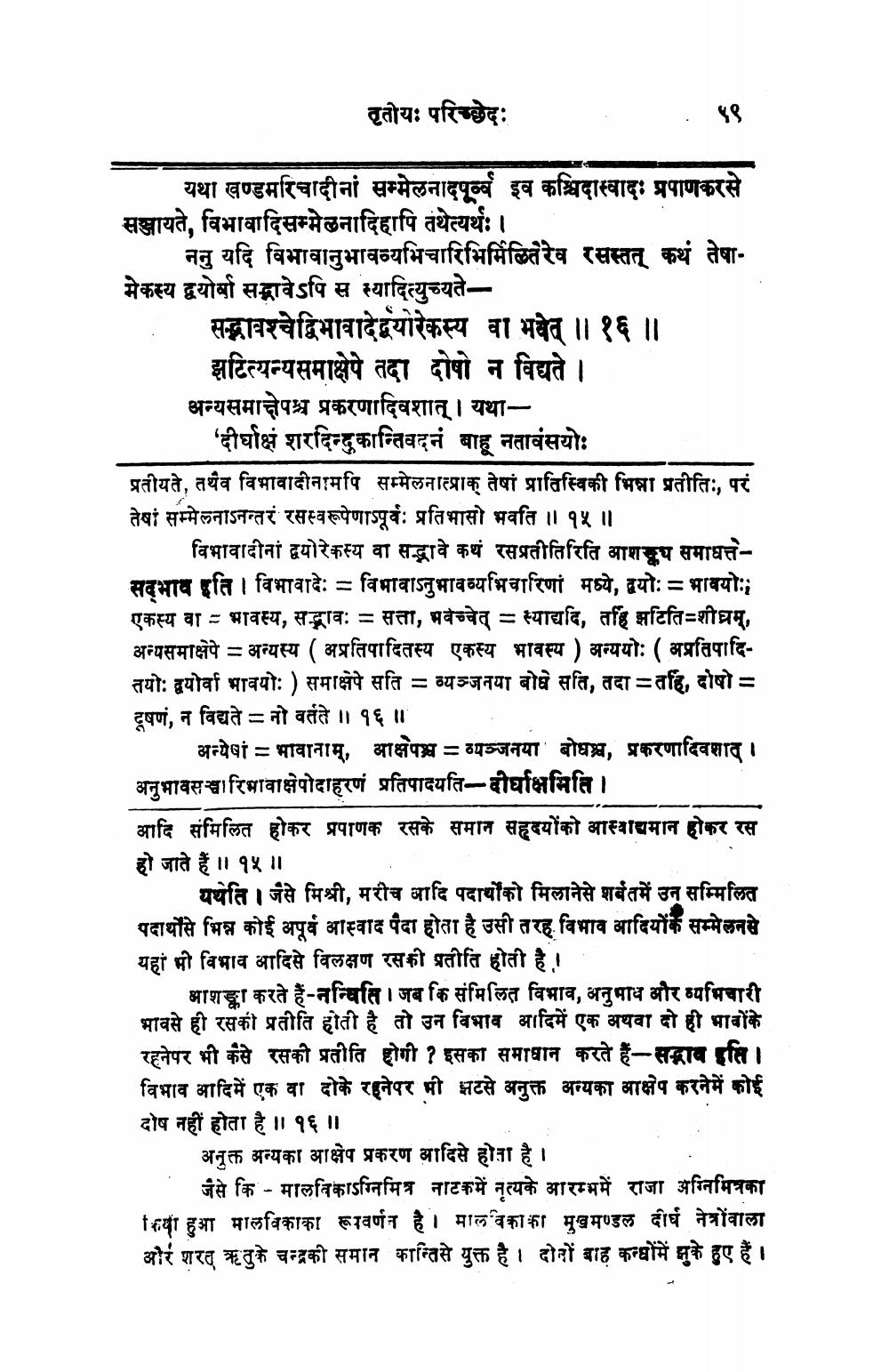

यथा खण्डमरिचादीनां सम्मेलनादपूर्व इव कश्चिदास्वादः प्रपाणकरसे सञ्जायते, विभावादिसम्मेलनादिहापि तथेत्यर्थः ।

____ ननु यदि विभावानुभावव्यभिचारिभिर्मिलितैरेव रसस्तत् कथं तेषामेकस्य द्वयोर्वा सद्भावेऽपि स स्यादित्युच्यते

सद्भावश्चेद्विभावादेद्वयोरेकस्य वा भवेत् ॥ १६ ॥ झटित्यन्यसमाक्षेपे तदा दोषो न विद्यते । अन्यसमाक्षेपश्च प्रकरणादिवशात् । यथा

'दीर्घाक्षं शरदिन्दुकान्तिवदनं बाहू नतावंसयोः प्रतीयते, तथैव विभावादीनामपि सम्मेलनात्प्राक् तेषां प्रातिस्विकी भिन्ना प्रतीतिः, परं तेषां सम्मेलनाऽनन्तरं रसस्वरूपेणापूर्वः प्रतिभासो भवति ।। १५ ॥

विभावादीनां द्वयोरेकस्य वा सद्भावे कथं रसप्रतीतिरिति आशजूध समाधत्तेसदभाव इति । विभावादेः = विभावाऽनुभावव्यभिचारिणां मध्ये, द्वयोः = भावयोः; एकस्य वा = भावस्य, सद्भावः = सत्ता, भवेच्चेत् = स्याद्यदि, तहिं झटिति-शीघ्रम्, अन्यसमाक्षेपे = अन्यस्य ( अप्रतिपादितस्य एकस्य भावस्य ) अन्ययोः ( अप्रतिपादितयोः द्वयोर्वा भावयोः ) समाक्षेपे सति = व्यञ्जनया बोधे सति, तदा =तहि, दोषो = दूषणं, न विद्यते = नो वर्तते ॥ १६ ॥

अन्येषां = भावानाम्, आक्षेपश्च = व्यञ्जनया' बोधश्च, प्रकरणादिवशाद । अनुभावसञ्चारिभावाक्षेपोदाहरणं प्रतिपादयति-दीर्घाक्षमिति । आदि संमिलित होकर प्रपाणक रसके समान सहृदयोंको आस्वायमान होकर रस हो जाते हैं ।। १५॥

यथेति । जैसे मिश्री, मरीच आदि पदार्थोंको मिलानेसे शर्बतमें उन सम्मिलित पदार्थोसे भिन्न कोई अपूर्व आस्वाद पैदा होता है उसी तरह विभाव आदियोंके सम्मेलनसे यहां भी विभाव आदिसे विलक्षण रसकी प्रतीति होती है ।

आशङ्का करते हैं-नन्विति । जब कि संमिलित विभाव, अनुभाष और व्यभिचारी भावसे ही रसको प्रतीति होती है तो उन विभाव आदिमें एक अथवा दो ही भावोंके रहनेपर भी कैसे रसकी प्रतीति होगी ? इसका समाधान करते हैं-सद्भाव इति। विभाव आदिमें एक वा दोके रहनेपर भी झटसे अनुक्त अन्यका आक्षेप करनेमें कोई दोष नहीं होता है ।। १६ ॥

अनुक्त अन्यका आक्षेप प्रकरण आदिसे होता है।

जैसे कि - मालविकाग्निमित्र नाटकमें नृत्यके आरम्भमें राजा अग्निमित्रका किया हुआ मालविकाका रूपवर्णन है। मालविका का मुख मण्डल दीर्घ नेत्रोंवाला और शरद ऋतुके चन्द्रकी समान कान्तिसे युक्त है। दोनों बाह कन्धोंमें झुके हुए हैं।