________________

२६३

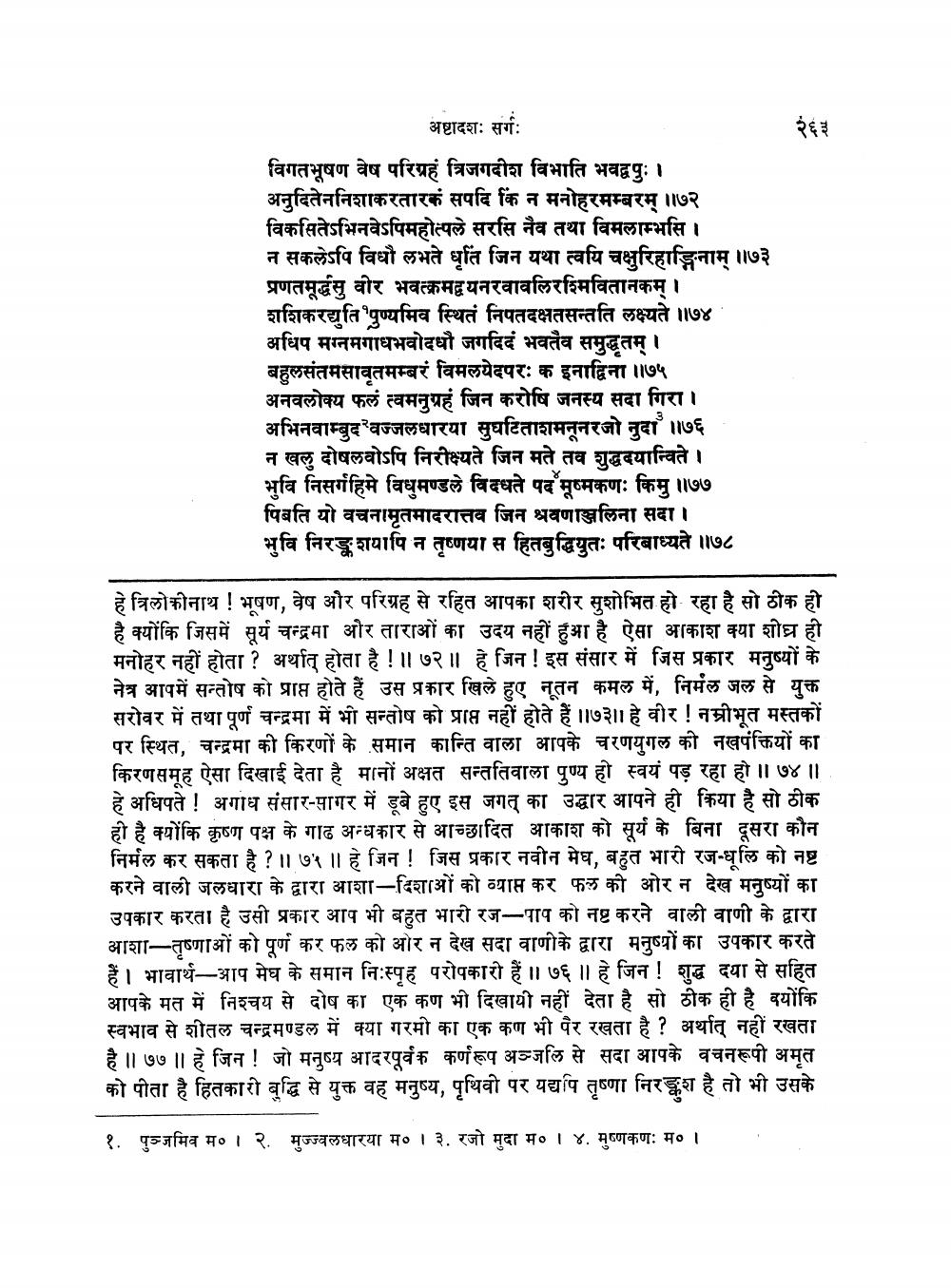

अष्टादशः सर्गः विगतभूषण वेष परिग्रहं त्रिजगदीश विभाति भवद्वपुः । अनुदितेननिशाकरतारकं सपदि किं न मनोहरमम्बरम् ॥७२ विकसितेऽभिनवेऽपिमहोत्पले सरसि नैव तथा विमलाम्भसि । न सकलेऽपि विधौ लभते धृति जिन यथा त्वयि चक्षुरिहाङ्गिनाम् ॥७३ प्रणतमूर्द्धसु वीर भवत्क्रमद्वयनरवावलिरश्मिवितानकम् । शशिकरद्युति'पुण्यमिव स्थितं निपतदक्षतसन्तति लक्ष्यते ॥७४ अधिप मग्नमगाधभवोदधौ जगदिदं भवतैव समुद्धतम् । बहुलसंतमसावृतमम्बरं विमलयेदपरः क इनाद्विना ॥७५ अनवलोक्य फलं त्वमनुग्रहं जिन करोषि जनस्य सदा गिरा। अभिनवाम्बुद वज्जलधारया सुघटिताशमनूनरजो नुदा ॥७६ न खलु दोषलवोऽपि निरीक्ष्यते जिन मते तव शुद्धदयान्विते । भुवि निसर्गहिमे विधुमण्डले विदधते पदमूष्मकणः किमु ॥७७ पिबति यो वचनामृतमादरात्तव जिन श्रवणाञ्जलिना सदा। भुवि निरङ्कशयापि न तृष्णया स हितबुद्धियुतः परिबाध्यते ॥७८

हे त्रिलोकीनाथ ! भूषण, वेष और परिग्रह से रहित आपका शरीर सुशोभित हो रहा है सो ठीक हो है क्योंकि जिसमें सर्य चन्द्रमा और ताराओं का उदय नहीं हुआ है ऐसा आकाश क्या शीघ्र ही मनोहर नहीं होता? अर्थात् होता है ! ॥ ७२ ॥ हे जिन ! इस संसार में जिस प्रकार मनुष्यों के नेत्र आपमें सन्तोष को प्राप्त होते हैं उस प्रकार खिले हुए नूतन कमल में, निर्मल जल से युक्त सरोवर में तथा पूर्ण चन्द्रमा में भी सन्तोष को प्राप्त नहीं होते हैं ॥७३।। हे वीर ! नम्रीभूत मस्तकों पर स्थित, चन्द्रमा की किरणों के समान कान्ति वाला आपके चरणयुगल की नखपंक्तियों का किरणसमूह ऐसा दिखाई देता है मानों अक्षत सन्ततिवाला पुण्य हो स्वयं पड़ रहा हो ॥ ७४ ।। हे अधिपते ! अगाध संसार-सागर में डूबे हुए इस जगत् का उद्धार आपने ही किया है सो ठीक ही है क्योंकि कृष्ण पक्ष के गाढ अन्धकार से आच्छादित आकाश को सूर्य के बिना दूसरा कौन निर्मल कर सकता है ? ॥ ७५ ।। हे जिन ! जिस प्रकार नवीन मेघ, बहुत भारी रज-धुलि को नष्ट करने वाली जलधारा के द्वारा आशा-दिशाओं को व्याप्त कर फल को ओर न देख मनुष्यों का उपकार करता है उसी प्रकार आप भी बहुत भारी रज-पाप को नष्ट करने वाली वाणी के द्वारा आशा-तृष्णाओं को पूर्ण कर फल को ओर न देख सदा वाणीके द्वारा मनुष्यों का उपकार करते हैं। भावार्थ-आप मेघ के समान निःस्पृह परोपकारी हैं ॥ ७६ ॥ हे जिन! शुद्ध दया से सहित आपके मत में निश्चय से दोष का एक कण भी दिखायी नहीं देता है सो ठीक ही है क्योंकि स्वभाव से शीतल चन्द्रमण्डल में क्या गरमी का एक कण भी पैर रखता है ? अर्थात् नहीं रखता है ।। ७७ ॥ हे जिन! जो मनुष्य आदरपूर्वक कर्णरूप अञ्जलि से सदा आपके वचनरूपी अमृत को पीता है हितकारी बुद्धि से युक्त वह मनुष्य, पृथिवी पर यद्यपि तृष्णा निरङ्कश है तो भी उसके

१. पुञ्जमिव म०। २. मुज्ज्वलधारया म० । ३. रजो मुदा म० । ४. मुष्णकणः म० ।