________________

-४३]

सस्वरूपं सम्यक्त्वस्य त्रैविध्यम् यथोक्तविशेषविषयमेव तत्सूत्रमिति इत्थं चैतदङ्गीकर्तव्यम् । अन्यथा तदधिकारोक्तमेव "पक्खिवे न किंचि" इत्येतद्विरुध्यते । अप्रमत्तसंयतस्यापि बन्धकत्वात् । यथोक्तम्

अपमत्तसंजयाणं बंधट्टिती होइ अट्ठमुहुत्ता।'

उक्कोसा उ जहन्ना भिन्नमुहृत्तं नु विन्नेया ॥१॥ इत्यादि तस्मादोघविषयमेवैतदिति ॥४२॥ अवसितमानुषङ्गिकम्, अधुना प्रकृतं सम्यक्त्वमाह

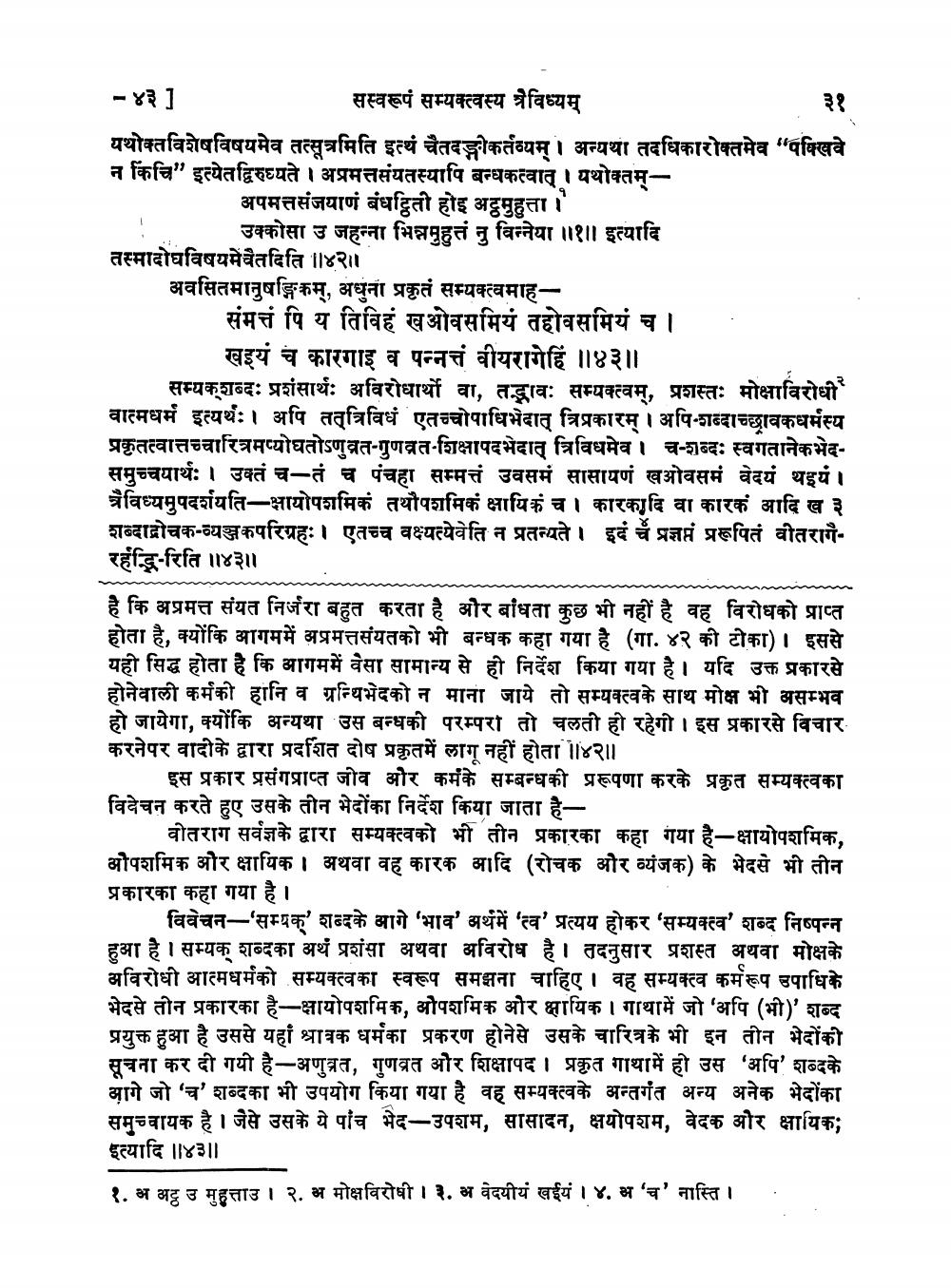

संमत्तं पि य तिविहं खओवसमियं तहोवसमियं च ।

खइयं च कारगाइ व पन्नत्तं वीयरागेहिं ॥४३॥ सम्यक्शब्दः प्रशंसार्थः अविरोधार्थो वा, तद्भावः सम्यक्त्वम्, प्रशस्तः मोक्षाविरोधी वात्मधर्म इत्यर्थः। अपि तत्रिविधं एतच्चोपाधिभेदात् त्रिप्रकारम् । अपि-शब्दाच्छावकधर्मस्य प्रकृतत्वात्तच्चारित्रमप्योघतोऽणुव्रत-गुणवत-शिक्षापदभेदात् त्रिविधमेव । च-शब्दः स्वगतानेकभेदसमुच्चयार्थः । उक्तं च-तं च पंचहा सम्मत्तं उवसमं सासायणं खओवसमं वेदयं थइयं । त्रैविध्यमुपदर्शयति-क्षायोपशमिकं तथौपशमिकं क्षायिकं च । कारकादि वा कारकं आदि ख ३ शब्दाद्रोचक-व्यञ्जकपरिग्रहः। एतच्च वक्ष्यत्येवेति न प्रतन्यते। इदं च प्रज्ञप्तं प्ररूपितं वीतरागैरहद्धि-रिति ॥४३॥ है कि अप्रमत्त संयत निर्जरा बहुत करता है और बांधता कुछ भी नहीं है वह विरोधको प्राप्त होता है, क्योंकि आगममें अप्रमत्तसंयतको भी बन्धक कहा गया है (गा. ४२ की टोका)। इससे यही सिद्ध होता है कि आगममें वैसा सामान्य से ही निर्देश किया गया है। यदि उक्त प्रकारसे होनेवाली कर्मको हानि व ग्रन्थिभेदको न माना जाये तो सम्यक्त्वके साथ मोक्ष भी असम्भव हो जायेगा, क्योंकि अन्यथा उस बन्धकी परम्परो तो चलती हो रहेगी। इस प्रकारसे विचार करनेपर वादीके द्वारा प्रदर्शित दोष प्रकृतमें लागू नहीं होता ॥४२॥

____ इस प्रकार प्रसंगप्राप्त जीव और कर्मके सम्बन्धकी प्ररूपणा करके प्रकृत सम्यक्त्वका विवेचन करते हुए उसके तीन भेदोंका निर्देश किया जाता है

वीतराग सर्वज्ञके द्वारा सम्यक्त्वको भी तीन प्रकारका कहा गया है-क्षायोपशमिक, औपशमिक और क्षायिक । अथवा वह कारक आदि (रोचक और व्यंजक) के भेदसे भी तीन प्रकारका कहा गया है।

विवेचन–'सम्यक् शब्दके आगे 'भाव' अर्थमें 'त्व' प्रत्यय होकर 'सम्यक्त्व' शब्द निष्पन्न हुआ है । सम्यक् शब्दका अर्थ प्रशंसा अथवा अविरोध है। तदनुसार प्रशस्त अथवा मोक्षके अविरोधी आत्मधर्मको सम्यक्त्वका स्वरूप समझना चाहिए। वह सम्यक्त्व कर्मरूप उपाधिके भेदसे तीन प्रकारका है-क्षायोपशमिक, औपशमिक और क्षायिक । गाथामें जो 'अपि (भी)' शब्द प्रयुक्त हुआ है उससे यहां श्रावक धर्मका प्रकरण होनेसे उसके चारित्रके भी इन तीन भेदोंकी सूचना कर दी गयी है-अणुव्रत, गुणव्रत और शिक्षापद । प्रकृत गाथामें ही उस 'अपि' शब्दके आगे जो 'च' शब्दका भी उपयोग किया गया है वह सम्यक्त्वके अन्तर्गत अन्य अनेक भेदोंका समुच्चायक है। जैसे उसके ये पांच भेद-उपशम, सासादन, क्षयोपशम, वेदक और क्षायिका इत्यादि ॥४३॥ १. अ अट्र उ महत्ताउ । २. अ मोक्षविरोधी । ३. अ वेदयीयं खईयं । ४. अ 'च' नास्ति। .