________________

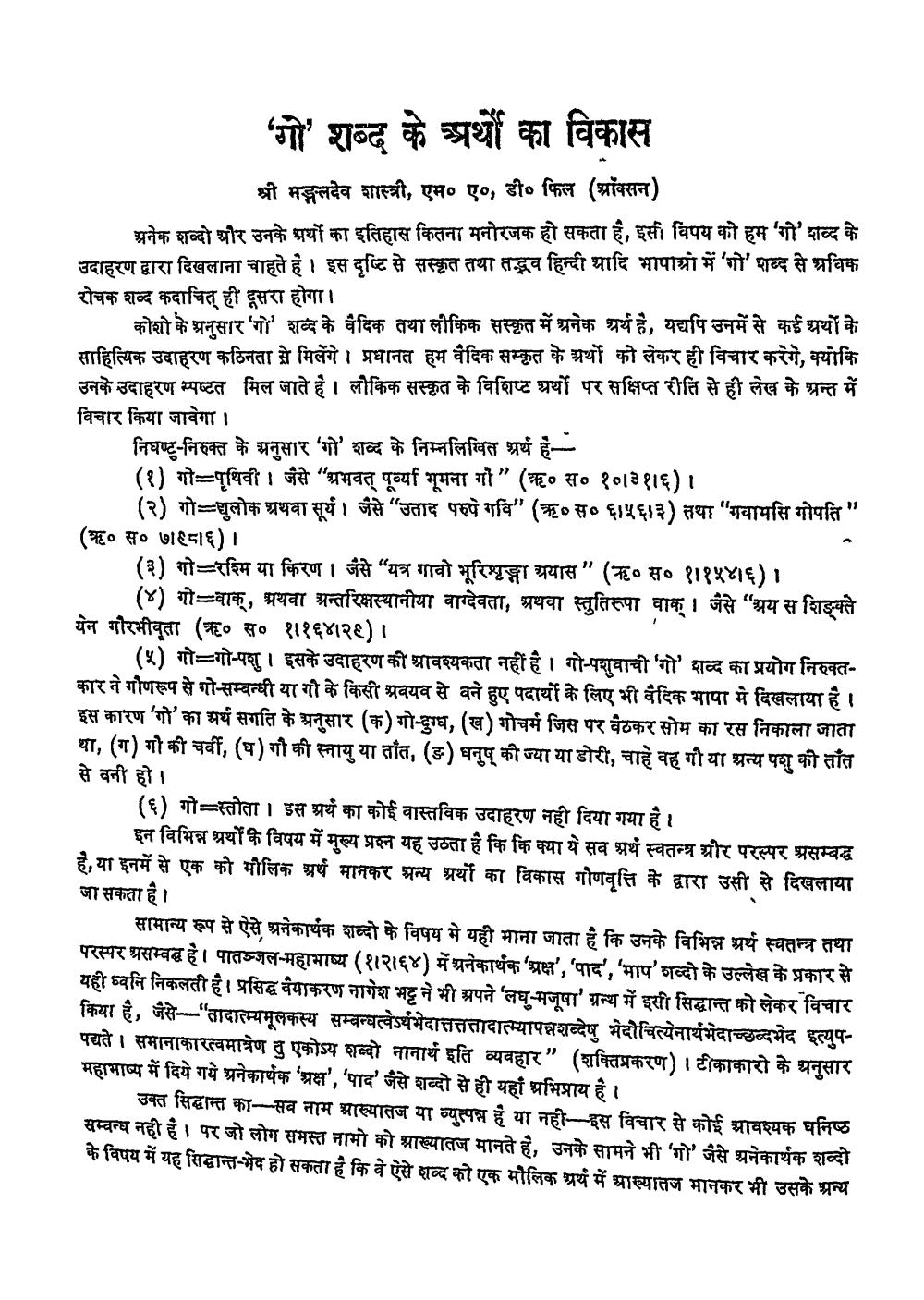

'गो' शब्द के अर्थो का विकास

श्री मङ्गलदेव शास्त्री, एम० ए०, डी० फिल ( श्रॉक्सन)

अनेक शब्दो और उनके अर्थो का इतिहास कितना मनोरजक हो सकता है, इसी विषय को हम 'गो' शब्द के उदाहरण द्वारा दिखलाना चाहते है । इस दृष्टि से संस्कृत तथा तद्भव हिन्दी यादि भापात्रां में 'गो' शब्द से अधिक रोचक शब्द कदाचित् ही दूसरा होगा ।

कोशो के अनुसार 'गो' शब्द के वैदिक तथा लौकिक संस्कृत में अनेक अर्थ है, यद्यपि उनमें से कई थयों के साहित्यिक उदाहरण कठिनता से मिलेंगे। प्रधानत हम वैदिक संस्कृत के अर्थी को लेकर ही विचार करेगे, क्योंकि उनके उदाहरण स्पष्टत मिल जाते हैं । लौकिक संस्कृत के विशिष्ट श्रर्यो पर सक्षिप्त रीति से ही लेख के अन्त में विचार किया जावेगा ।

निघण्टु निरुक्त के अनुसार 'गो' शब्द के निम्नलिखित श्रर्थ है

(१) गो- पृथिवी । जैसे "श्रभवत् पूर्व्या भूमना गो" (ऋ० स० १० ३१।६) ।

(२) गो = द्युलोक श्रथवा सूर्य । जैसे “उताद परुपे गवि " (ऋ० स० ६ १५६१३) तथा " गवामसि गोपति'

11

(ऋ० स० ७८६) ।

(३) गो- रश्मि या किरण । जैसे " यत्र गावो भूरिशृङ्गा प्रयास " (ऋ० स० १११५४ | ६ ) |

(४) गो = वाक्, अथवा अन्तरिक्षस्थानीया वाग्देवता, अथवा स्तुतिरूपा वाक् । जैसे "अय स शिङ्ङ्क्ते येन गौरभीवृता ( ऋ० स० १ १६४ (२९) |

(५) गो = गो-पशु | इसके उदाहरण को श्रावश्यकता नहीं है । गो-पशुवाची 'गो' शब्द का प्रयोग निरुक्तकार ने गौणरूप से गो-सम्बन्धी या गौ के किसी अवयव से वने हुए पदार्थों के लिए भी वैदिक भाषा मे दिखलाया है । इस कारण 'गो' का अर्थ सगति के अनुसार (क) गो-दुग्ध, (ख) गोचर्म जिस पर बैठकर सोम का रस निकाला जाता था, (ग) गो की चर्बी, (घ) गौ की स्नायु या ताँत, (ङ) धनुष की ज्या या डोरी, चाहे वह गौ या अन्य पशु की ताँत से बनी हो ।

(६) गो =स्तोता । इस अर्थ का कोई वास्तविक उदाहरण नही दिया गया है ।

इन विभिन्न श्रर्थी के विषय में मुख्य प्रश्न यह उठता है कि कि क्या ये सब अर्थं स्वतन्त्र और परस्पर असम्बद्ध है, या इनमें से एक को मौलिक अर्थ मानकर अन्य अर्थो का विकास गोणवृत्ति के द्वारा उसी से दिखलाया जा सकता है।

•

सामान्य रूप से ऐसे श्रनेकार्थक शब्दो के विषय मे यही माना जाता है कि उनके विभिन्न अर्थ स्वतन्त्र तथा परस्पर असम्वद्ध है। पातञ्जल - महाभाष्य (११२२६४ ) में श्रनेकार्थक 'अक्ष', 'पाद', 'माप' शब्दो के उल्लेख के प्रकार से यही ध्वनि निकलती है। प्रसिद्ध वैयाकरण नागेश भट्ट ने भी अपने 'लघु-मजूषा' ग्रन्थ में इसी सिद्धान्त को लेकर विचार किया है, जैसे -- " तादात्म्यमूलकस्य सम्बन्धत्वेऽर्थभेदात्तत्तत्तादात्म्यापन्नशब्देषु भेदौचित्येनार्थभेदाच्छन्दभेद इत्युपपद्यते । समानाकारत्वमात्रेण तु एकोऽय शब्दो नानार्थं इति व्यवहार" ( शक्तिप्रकरण) । टीकाकारो के अनुसार महाभाष्य में दिये गये अनेकार्थक 'क्ष', 'पाद' जैसे शब्दो से ही यहाँ अभिप्राय है ।

उक्त सिद्धान्त का - सब नाम श्राख्यातज या व्युत्पन्न है या नही - इस विचार से कोई आवश्यक घनिष्ठ सम्वन्ध नहीं हैं। पर जो लोग समस्त नामो को श्राख्यातज मानते है, उनके सामने भी 'गो' जैसे अनेकार्थक शब्दो के विषय में यह सिद्धान्त-भेद हो सकता है कि वे ऐसे शब्द को एक मौलिक अर्थ में श्राख्यातज मानकर भी उसके अन्य