________________

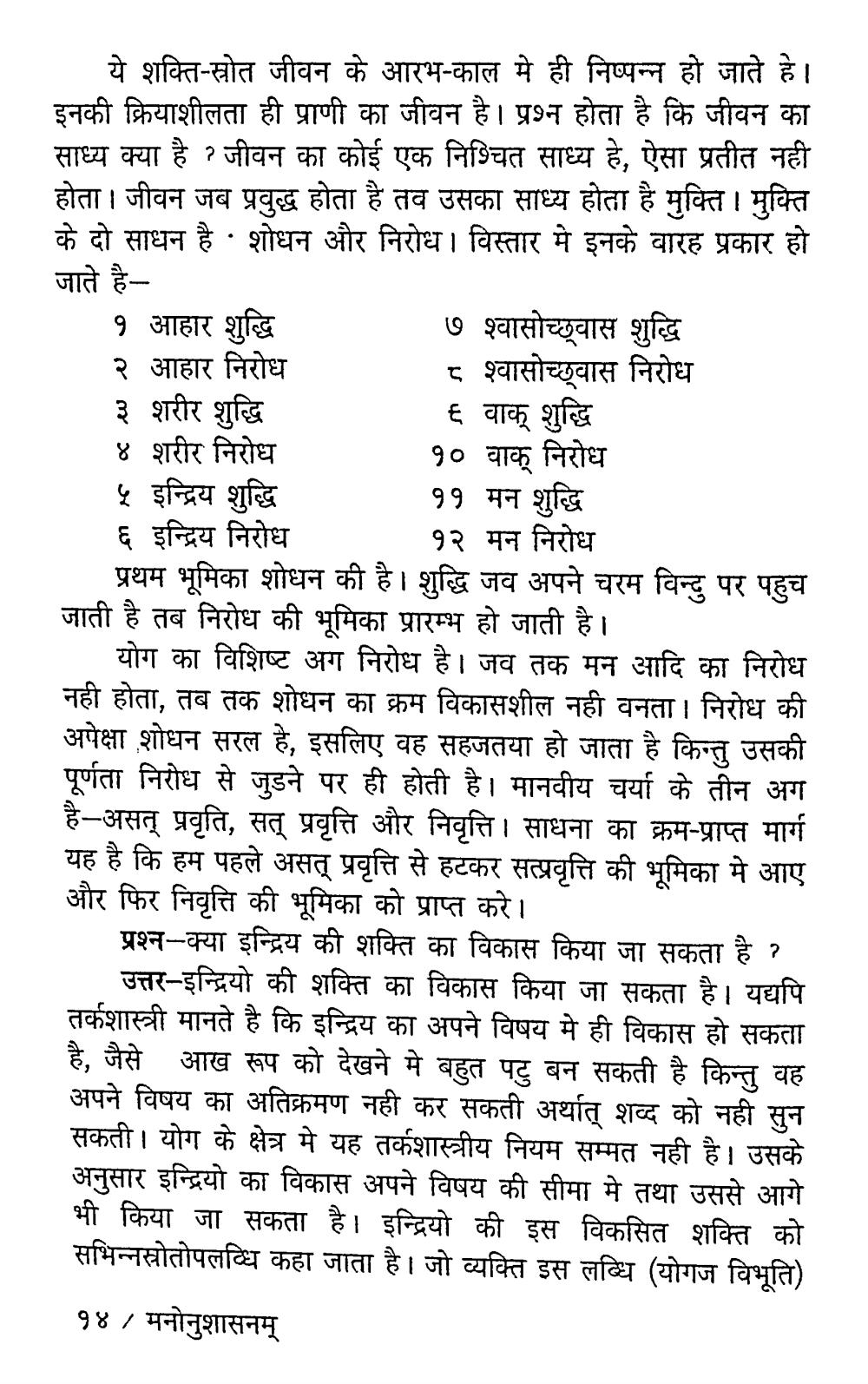

ये शक्ति-स्रोत जीवन के आरभ-काल मे ही निष्पन्न हो जाते है। इनकी क्रियाशीलता ही प्राणी का जीवन है। प्रश्न होता है कि जीवन का साध्य क्या है ? जीवन का कोई एक निश्चित साध्य है, ऐसा प्रतीत नही होता। जीवन जब प्रवुद्ध होता है तब उसका साध्य होता है मुक्ति । मुक्ति के दो साधन है । शोधन और निरोध। विस्तार मे इनके बारह प्रकार हो जाते है१ आहार शुद्धि

७ श्वासोच्छ्वास शुद्धि २ आहार निरोध

८ श्वासोच्छ्वास निरोध ३ शरीर शुद्धि

६ वाक् शुद्धि ४ शरीर निरोध

१० वाक् निरोध ५ इन्द्रिय शुद्धि ११ मन शुद्धि ६ इन्द्रिय निरोध १२ मन निरोध

प्रथम भूमिका शोधन की है। शुद्धि जव अपने चरम विन्दु पर पहुच जाती है तब निरोध की भूमिका प्रारम्भ हो जाती है।

योग का विशिष्ट अग निरोध है। जव तक मन आदि का निरोध नही होता, तब तक शोधन का क्रम विकासशील नही वनता। निरोध की अपेक्षा शोधन सरल है, इसलिए वह सहजतया हो जाता है किन्तु उसकी पूर्णता निरोध से जुड़ने पर ही होती है। मानवीय चर्या के तीन अग है-असत् प्रवृति, सत् प्रवृत्ति और निवृत्ति। साधना का क्रम-प्राप्त मार्ग यह है कि हम पहले असत् प्रवृत्ति से हटकर सत्प्रवृत्ति की भूमिका मे आए और फिर निवृत्ति की भूमिका को प्राप्त करे।

प्रश्न-क्या इन्द्रिय की शक्ति का विकास किया जा सकता है ?

उत्तर-इन्द्रियो की शक्ति का विकास किया जा सकता है। यद्यपि तर्कशास्त्री मानते है कि इन्द्रिय का अपने विषय मे ही विकास हो सकता है, जैसे आख रूप को देखने मे बहुत पटु बन सकती है किन्तु वह अपने विषय का अतिक्रमण नही कर सकती अर्थात् शब्द को नही सुन सकती। योग के क्षेत्र मे यह तर्कशास्त्रीय नियम सम्मत नही है। उसके अनुसार इन्द्रियो का विकास अपने विषय की सीमा मे तथा उससे आगे भी किया जा सकता है। इन्द्रियो की इस विकसित शक्ति को सभिन्नस्रोतोपलब्धि कहा जाता है। जो व्यक्ति इस लब्धि (योगज विभूति) १४ / मनोनुशासनम्