________________

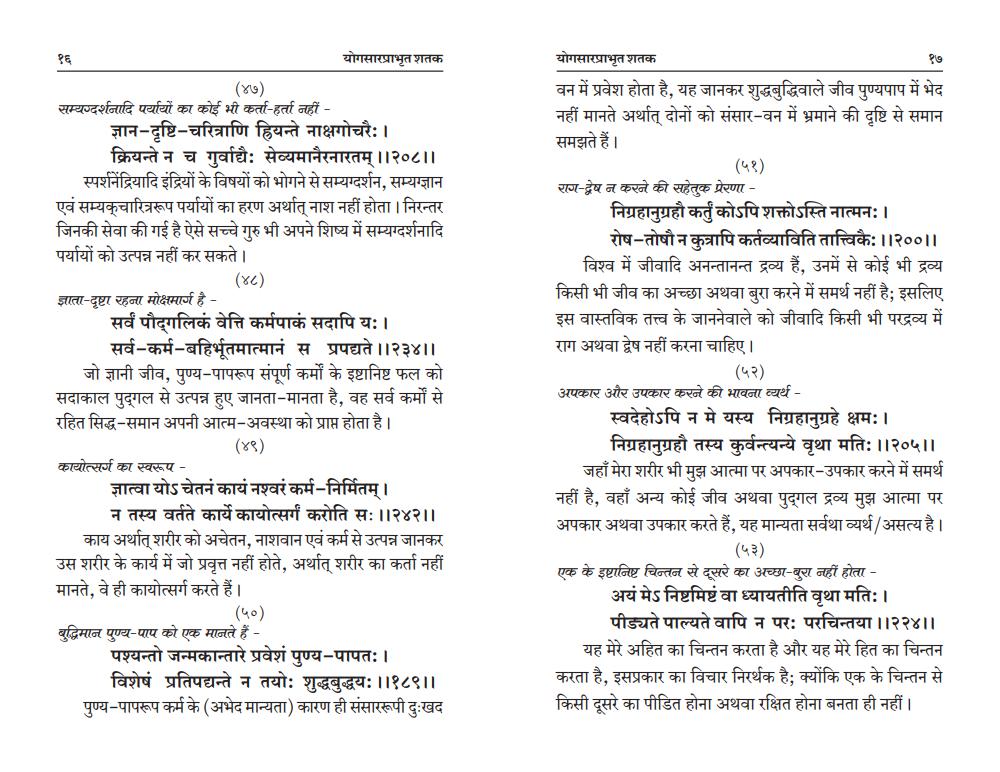

योगसारप्राभृत शतक

योगसारप्राभृत शतक वन में प्रवेश होता है, यह जानकर शुद्धबुद्धिवाले जीव पुण्यपाप में भेद नहीं मानते अर्थात् दोनों को संसार-वन में भ्रमाने की दृष्टि से समान समझते हैं।

सम्यग्दर्शनादि पर्यायों का कोई भी कर्ता-हर्ता नहीं -

ज्ञान-दृष्टि-चरित्राणि ह्रियन्ते नाक्षगोचरैः।

क्रियन्ते न च गुर्वायैः सेव्यमानैरनारतम् ।।२०८।। स्पर्शनेंद्रियादि इंद्रियों के विषयों को भोगने से सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान एवं सम्यक्चारित्ररूप पर्यायों का हरण अर्थात् नाश नहीं होता । निरन्तर जिनकी सेवा की गई है ऐसे सच्चे गुरु भी अपने शिष्य में सम्यग्दर्शनादि पर्यायों को उत्पन्न नहीं कर सकते।

(४८) ज्ञाता-दृष्टा रहना मोक्षमार्ग है

सर्वं पौद्गलिकं वेत्ति कर्मपाकं सदापि यः।

सर्व-कर्म-बहिर्भूतमात्मानं स प्रपद्यते ।।२३४।। जो ज्ञानी जीव, पुण्य-पापरूप संपूर्ण कर्मों के इष्टानिष्ट फल को सदाकाल पुद्गल से उत्पन्न हुए जानता-मानता है, वह सर्व कर्मों से रहित सिद्ध-समान अपनी आत्म-अवस्था को प्राप्त होता है।

राग-द्वेष न करने की सहेतुक प्रेरणा -

निग्रहानुग्रहो कर्तुं कोऽपिशक्तोऽस्ति नात्मनः ।

रोष-तोषौ न कुत्रापि कर्तव्याविति तात्त्विकैः ।।२००।। विश्व में जीवादि अनन्तानन्त द्रव्य हैं, उनमें से कोई भी द्रव्य किसी भी जीव का अच्छा अथवा बुरा करने में समर्थ नहीं है; इसलिए इस वास्तविक तत्त्व के जाननेवाले को जीवादि किसी भी परद्रव्य में राग अथवा द्वेष नहीं करना चाहिए।

(५२) अपकार और उपकार करने की भावना व्यर्थ -

स्वदेहोऽपि न मे यस्य निग्रहानुग्रहे क्षमः ।

निग्रहानुग्रहौ तस्य कुर्वन्त्यन्ये वृथा मतिः ।।२०५।। जहाँ मेरा शरीर भी मुझ आत्मा पर अपकार-उपकार करने में समर्थ नहीं है, वहाँ अन्य कोई जीव अथवा पुद्गल द्रव्य मुझ आत्मा पर अपकार अथवा उपकार करते हैं, यह मान्यता सर्वथा व्यर्थ/असत्य है।

कायोत्सर्ग का स्वरूप -

ज्ञात्वा योऽचेतनं कायं नश्वरं कर्म-निर्मितम् ।

न तस्य वर्तते कार्ये कायोत्सर्ग करोति सः ।।२४२।। काय अर्थात् शरीर को अचेतन, नाशवान एवं कर्म से उत्पन्न जानकर उस शरीर के कार्य में जो प्रवृत्त नहीं होते, अर्थात् शरीर का कर्ता नहीं मानते, वे ही कायोत्सर्ग करते हैं।

(५०) बुद्धिमान पुण्य-पाप को एक मानते हैं -

पश्यन्तो जन्मकान्तारे प्रवेशं पुण्य-पापतः ।

विशेष प्रतिपद्यन्ते न तयोः शुद्धबुद्धयः ।।१८९।। पुण्य-पापरूप कर्म के (अभेद मान्यता) कारण ही संसाररूपी दुःखद

एक के इष्टानिष्ट चिन्तन से दूसरे का अच्छा-बुरा नहीं होता -

अयं मेऽ निष्टमिष्टं वा ध्यायतीति वृथा मतिः ।

पीड्यते पाल्यते वापि न परः परचिन्तया ।।२२४।। यह मेरे अहित का चिन्तन करता है और यह मेरे हित का चिन्तन करता है, इसप्रकार का विचार निरर्थक है; क्योंकि एक के चिन्तन से किसी दूसरे का पीडित होना अथवा रक्षित होना बनता ही नहीं।