________________

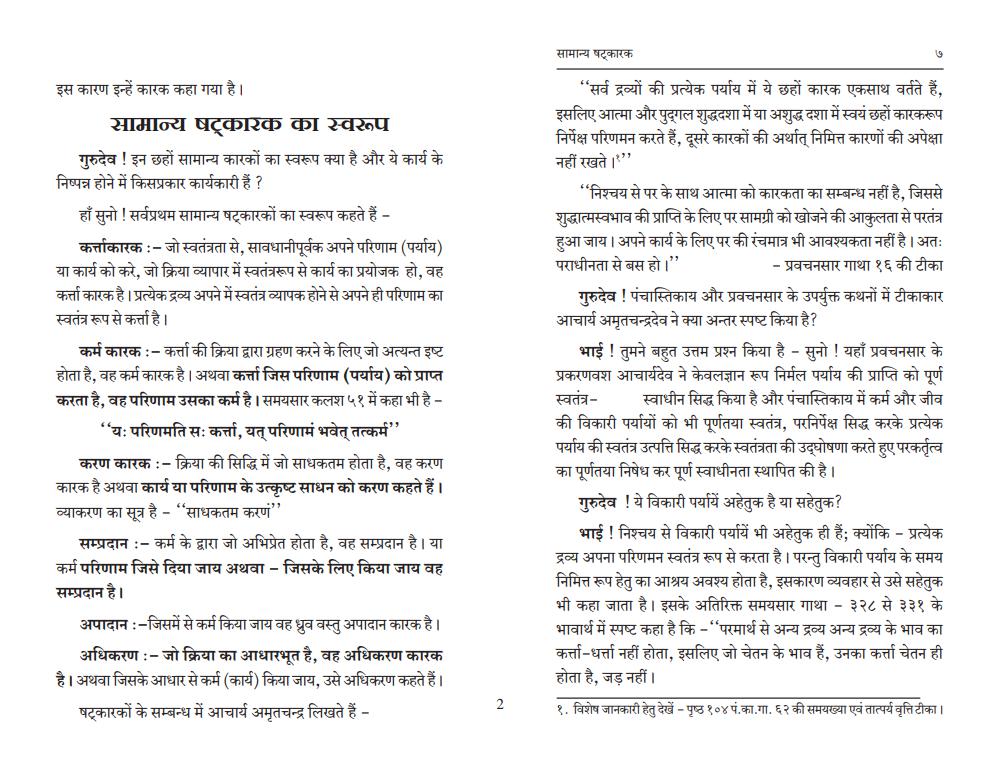

सामान्य षट्कारक

इस कारण इन्हें कारक कहा गया है।

सामान्य षट्कारक का स्वरूप गुरुदेव ! इन छहों सामान्य कारकों का स्वरूप क्या है और ये कार्य के निष्पन्न होने में किसप्रकार कार्यकारी हैं ?

हाँ सुनो ! सर्वप्रथम सामान्य षट्कारकों का स्वरूप कहते हैं -

कर्ताकारक :- जो स्वतंत्रता से, सावधानीपूर्वक अपने परिणाम (पर्याय) या कार्य को करे, जो क्रिया व्यापार में स्वतंत्ररूप से कार्य का प्रयोजक हो, वह कर्ता कारक है। प्रत्येक द्रव्य अपने में स्वतंत्र व्यापक होने से अपने ही परिणाम का स्वतंत्र रूप से कर्ता है। ___ कर्म कारक :- कर्ता की क्रिया द्वारा ग्रहण करने के लिए जो अत्यन्त इष्ट होता है, वह कर्म कारक है। अथवा कर्ता जिस परिणाम (पर्याय) को प्राप्त करता है, वह परिणाम उसका कर्म है। समयसार कलश ५१ में कहा भी है - ___ "यः परिणमति सः कर्ता, यत् परिणामं भवेत् तत्कर्म"

करण कारक :- क्रिया की सिद्धि में जो साधकतम होता है, वह करण कारक है अथवा कार्य या परिणाम के उत्कृष्ट साधन को करण कहते हैं। व्याकरण का सूत्र है - “साधकतम करणं' ।

सम्प्रदान :- कर्म के द्वारा जो अभिप्रेत होता है, वह सम्प्रदान है। या कर्म परिणाम जिसे दिया जाय अथवा - जिसके लिए किया जाय वह सम्प्रदान है।

अपादान :-जिसमें से कर्म किया जाय वह ध्रुव वस्तु अपादान कारक है।

अधिकरण :- जो क्रिया का आधारभूत है, वह अधिकरण कारक है। अथवा जिसके आधार से कर्म (कार्य) किया जाय, उसे अधिकरण कहते हैं।

षट्कारकों के सम्बन्ध में आचार्य अमृतचन्द्र लिखते हैं -

“सर्व द्रव्यों की प्रत्येक पर्याय में ये छहों कारक एकसाथ वर्तते हैं, इसलिए आत्मा और पुद्गल शुद्धदशा में या अशुद्ध दशा में स्वयं छहों कारकरूप निर्पेक्ष परिणमन करते हैं, दूसरे कारकों की अर्थात् निमित्त कारणों की अपेक्षा नहीं रखते।” ___ “निश्चय से पर के साथ आत्मा को कारकता का सम्बन्ध नहीं है, जिससे शुद्धात्मस्वभाव की प्राप्ति के लिए पर सामग्री को खोजने की आकुलता से परतंत्र हुआ जाय। अपने कार्य के लिए पर की रंचमात्र भी आवश्यकता नहीं है। अतः पराधीनता से बस हो।"

- प्रवचनसार गाथा १६ की टीका गुरुदेव ! पंचास्तिकाय और प्रवचनसार के उपर्युक्त कथनों में टीकाकार आचार्य अमृतचन्द्रदेव ने क्या अन्तर स्पष्ट किया है?

भाई ! तुमने बहुत उत्तम प्रश्न किया है - सुनो ! यहाँ प्रवचनसार के प्रकरणवश आचार्यदेव ने केवलज्ञान रूप निर्मल पर्याय की प्राप्ति को पूर्ण स्वतंत्र- स्वाधीन सिद्ध किया है और पंचास्तिकाय में कर्म और जीव की विकारी पर्यायों को भी पूर्णतया स्वतंत्र, परनिर्पेक्ष सिद्ध करके प्रत्येक पर्याय की स्वतंत्र उत्पत्ति सिद्ध करके स्वतंत्रता की उद्घोषणा करते हुए परकर्तृत्व का पूर्णतया निषेध कर पूर्ण स्वाधीनता स्थापित की है।

गुरुदेव ! ये विकारी पर्यायें अहेतुक है या सहेतुक?

भाई ! निश्चय से विकारी पर्यायें भी अहेतुक ही हैं; क्योंकि - प्रत्येक द्रव्य अपना परिणमन स्वतंत्र रूप से करता है। परन्तु विकारी पर्याय के समय निमित्त रूप हेतु का आश्रय अवश्य होता है, इसकारण व्यवहार से उसे सहेतुक भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त समयसार गाथा - ३२८ से ३३१ के भावार्थ में स्पष्ट कहा है कि -“परमार्थ से अन्य द्रव्य अन्य द्रव्य के भाव का कर्ता-धर्ता नहीं होता, इसलिए जो चेतन के भाव हैं, उनका कर्त्ता चेतन ही होता है, जड़ नहीं।

१. विशेष जानकारी हेतु देखें - पृष्ठ १०४ पं.का.गा. ६२ की समयख्या एवं तात्पर्य वृत्ति टीका।