________________

अ०१८/प्र०४

सन्मतिसूत्रकार सिद्धसेन : दिगम्बराचार्य / ५९९ जा सकता है, जैसे 'मूर्धरुह-मुष्टि-वासो-बन्धं' और 'चतुरावर्तत्रितय' नामक पद्यों में वर्णित आचार की बात। अष्ट-मूलगुणों में पञ्च अणुव्रतों का समावेश भी प्राचीन परम्परा का द्योतक है, जिसमें समन्तभद्र से शताब्दियों बाद भारी परिवर्तन हुआ

और उसके अणुव्रतों का स्थान पञ्च उदम्बरफलों ने ले लिया। १३९ एक चाण्डालपुत्र को 'देव' अर्थात् आराध्य बतलाने और एक गृहस्थ को मुनि से भी श्रेष्ठ बतलाने जैसे उदार उपदेश भी बहुत प्राचीनकाल के संसूचक हैं, जब कि देश और समाज का वातावरण काफी उदार और सत्य को ग्रहण करने में सक्षम था। परन्तु यहाँ उन सब बातों के विचार एवं विवेचन का अवसर नहीं है, वे तो स्वतन्त्र लेख के विषय हैं, अथवा अवसर मिलने पर समीचीन-धर्मशास्त्र की प्रस्तावना में उनपर यथेष्ट प्रकाश डाला जायगा। यहाँ मैं उदाहरण के तौरपर सिर्फ दो बातें ही निवेदन कर देना चाहता हूँ और वे इस प्रकार हैं

"क-रत्नकरण्ड में सम्यग्दर्शन को तीन मूढताओं रहित बतलाया है और उन मूढताओं में पाखण्डिमूढता का भी समावेश करते हुए उसका जो स्वरूप दिया है, वह इस प्रकार है

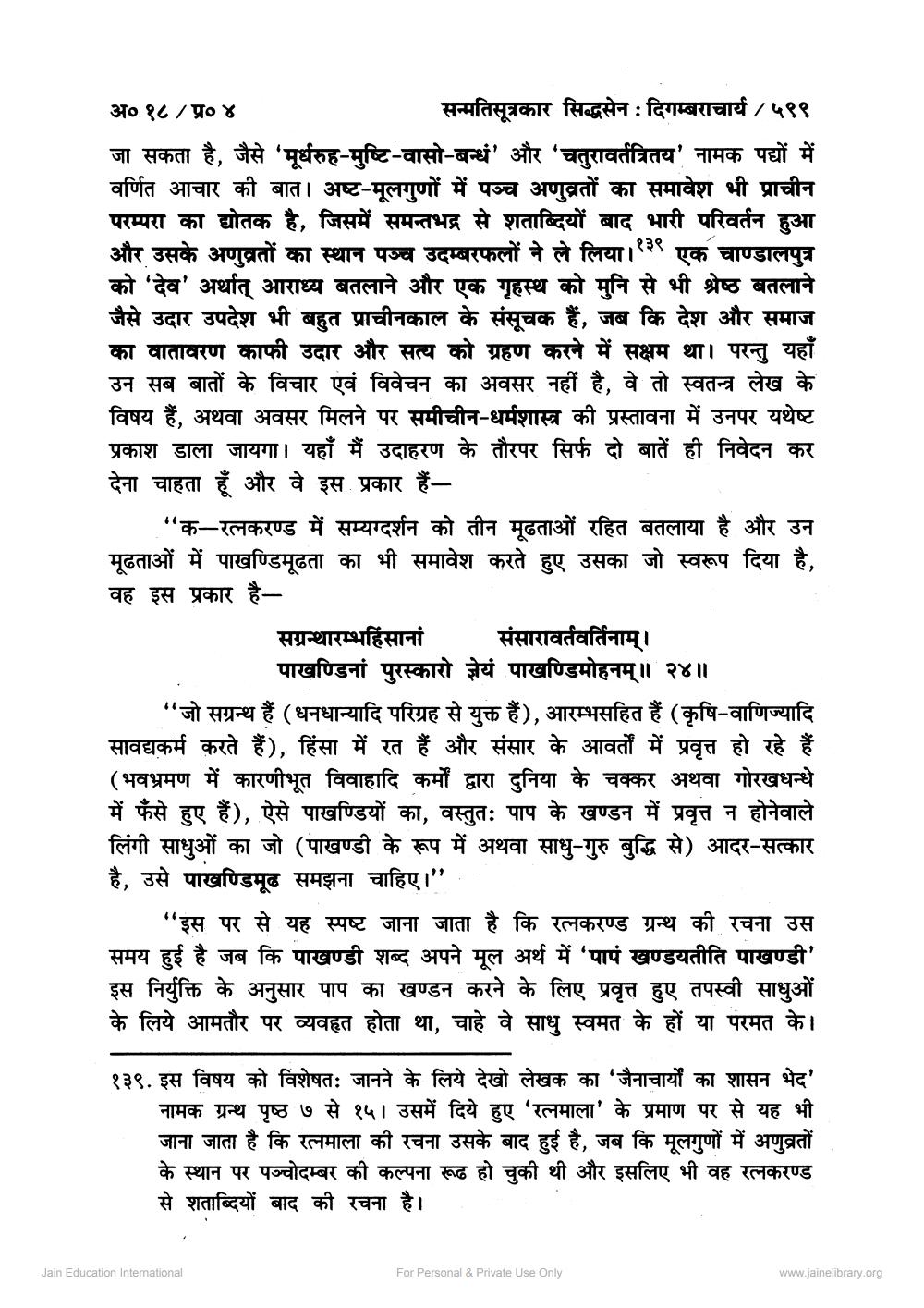

सग्रन्थारम्भहिंसानां संसारावर्तवर्तिनाम्।

पाखण्डिनां पुरस्कारो ज्ञेयं पाखण्डिमोहनम्॥ २४॥ "जो सग्रन्थ हैं (धनधान्यादि परिग्रह से युक्त हैं), आरम्भसहित हैं (कृषि-वाणिज्यादि सावद्यकर्म करते हैं), हिंसा में रत हैं और संसार के आवर्तों में प्रवृत्त हो रहे हैं (भवभ्रमण में कारणीभूत विवाहादि कर्मों द्वारा दुनिया के चक्कर अथवा गोरखधन्धे में फंसे हुए हैं), ऐसे पाखण्डियों का, वस्तुतः पाप के खण्डन में प्रवृत्त न होनेवाले लिंगी साधुओं का जो (पाखण्डी के रूप में अथवा साधु-गुरु बुद्धि से) आदर-सत्कार है, उसे पाखण्डिमूढ समझना चाहिए।" .

"इस पर से यह स्पष्ट जाना जाता है कि रत्नकरण्ड ग्रन्थ की रचना उस समय हुई है जब कि पाखण्डी शब्द अपने मूल अर्थ में 'पापं खण्डयतीति पाखण्डी' इस नियुक्ति के अनुसार पाप का खण्डन करने के लिए प्रवृत्त हुए तपस्वी साधुओं के लिये आमतौर पर व्यवहत होता था, चाहे वे साधु स्वमत के हों या परमत के।

१३९. इस विषय को विशेषतः जानने के लिये देखो लेखक का 'जैनाचार्यों का शासन भेद'

नामक ग्रन्थ पृष्ठ ७ से १५। उसमें दिये हुए 'रत्नमाला' के प्रमाण पर से यह भी जाना जाता है कि रत्नमाला की रचना उसके बाद हुई है, जब कि मूलगुणों में अणुव्रतों के स्थान पर पञ्चोदम्बर की कल्पना रूढ हो चुकी थी और इसलिए भी वह रत्नकरण्ड से शताब्दियों बाद की रचना है।

Jain Education Intemational

For Personal & Private Use Only

www.jainelibrary.org