________________

ठाणं (स्थान)

स्थान ४ : टि० ६०-६६

६०. (सू० २६४)

इस सूत्र में गर्दा के कारणों को भी कार्य-कारण की अभेद-दृष्टि से गर्दा माना गया है। यहां २०३८ का टिप्पण द्रष्टव्य है।

६१-६३ (सू० २७०-२७२)

इन सूत्रों में धूमशिक्षा, अग्निशिक्षा और बातमण्डलिका (गोलाकार ऊपर उठी हुई हवा) के साथ स्त्री के तीन स्वभावों.----मलिनता, ताप और चपलता की तुलना की गई है।

६४-६६ (सू० २७५-२७७)

अरुणवरद्वीप जम्बूद्वीप से असंख्यातवां द्वीप है। उसकी बाहरी वेदिका के अन्त से अरुणवरसमुद्र में ४२ हजार योजन जाने पर एक प्रदेश (तुल्य अवगाहन) वाली श्रेणी उठती है और वह १७२१ योजन ऊंची जाने के पश्चात् विस्तृत होती है। सौधर्म आदि चारों देवलोकों को घेर कर पांचवें देवलोक (ब्रह्म-लोक) के रिष्ट नामक विमान-प्रस्तट तक चली गई है । वह जलीय पदार्थ है। उसके पुद्गल अन्धकारमय हैं। इसलिए उसे तमस्काय कहा जाता है। लोक में इसके समान दूसरा कोई अंधकार नहीं है, इसलिए इसे लोकांधकार कहा जाता है। देवों का प्रकाश भी उस क्षेत्र में हत-प्रभ हो जाता है, इसलिए उसे देवान्धकार कहा जाता है। उसमें वायु भी प्रवेश नहीं पा सकता, इसलिए उसे वात-परिध और वातपरिधक्षोभ कहा जाता है । देवों के लिए भी वह दुर्गम है, इसलिए उसे देव-आरण्य और देवव्यूह कहा जाता है।

६७-६६ (सू० २८२-२८४)

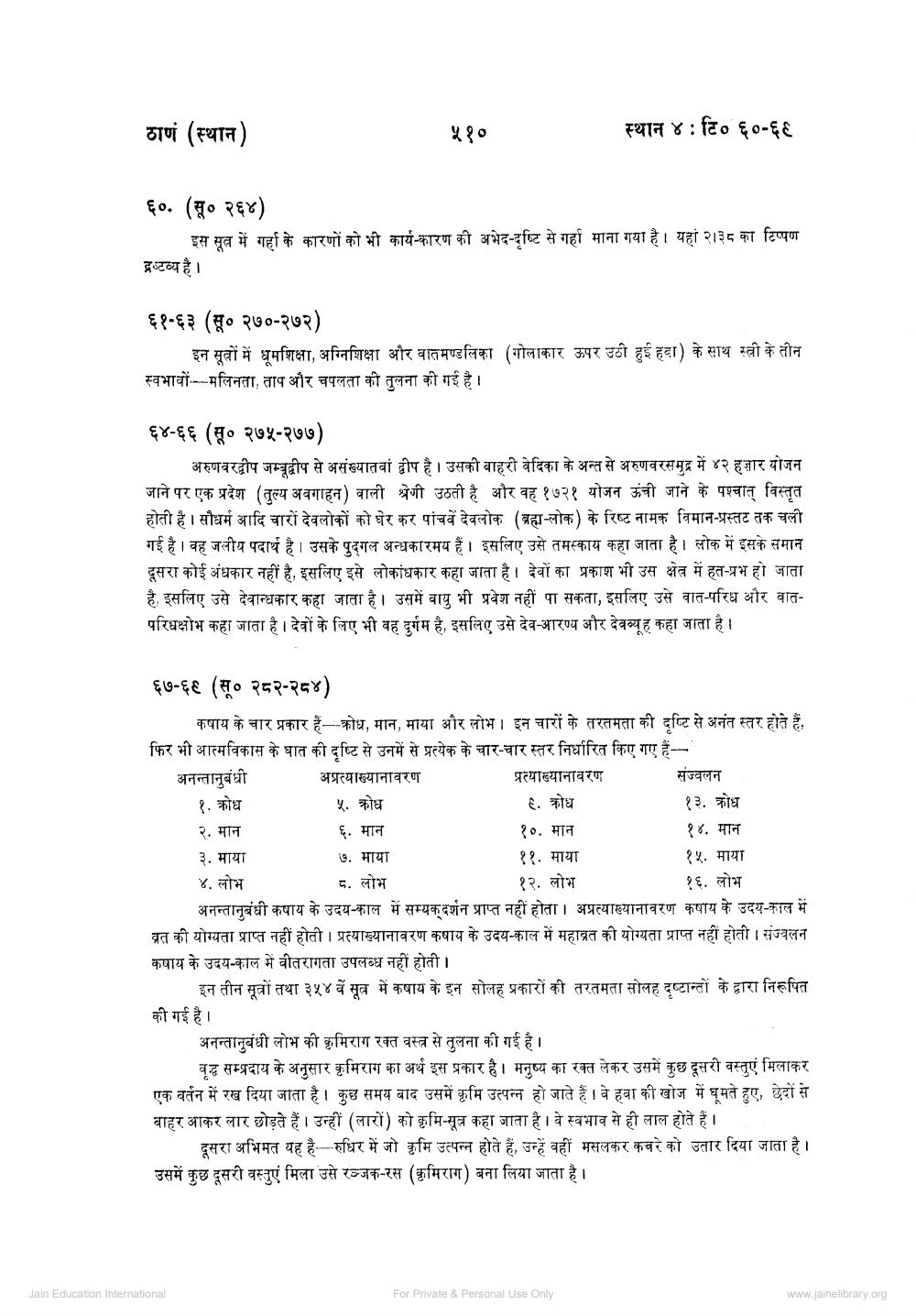

कषाय के चार प्रकार हैं--क्रोध, मान, माया और लोभ। इन चारों के तरतमता की दृष्टि से अनंत स्तर होते हैं, फिर भी आत्मविकास के घात की दृष्टि से उनमें से प्रत्येक के चार-चार स्तर निर्धारित किए गए हैंअनन्तानुबंधी अप्रत्याख्यानावरण

प्रत्याख्यानावरण

संज्वलन १. क्रोध ५. क्रोध

६. क्रोध

१३. क्रोध २. मान ६. मान १०. मान

१४. मान ३. माया ७. माया ११. माया

१५. माया ४. लोभ ८. लोभ १२. लोभ

१६. लोभ अनन्तानुबंधी कषाय के उदय-काल में सम्यक् दर्शन प्राप्त नहीं होता। अप्रत्याख्यानावरण कषाय के उदय-काल में व्रत की योग्यता प्राप्त नहीं होती। प्रत्याख्यानावरण कषाय के उदय-काल में महाव्रत की योग्यता प्राप्त नहीं होती। संज्वलन कषाय के उदय-काल में वीतरागता उपलब्ध नहीं होती।

इन तीन सूत्रों तथा ३५४ वें सूत्र में कषाय के इन सोलह प्रकारों की तरतमता सोलह दृष्टान्तों के द्वारा निरूपित की गई है।

अनन्तानुबंधी लोभ की कृमिराग रक्त वस्त्र से तुलना की गई है।

वृद्ध सम्प्रदाय के अनुसार कृमिराग का अर्थ इस प्रकार है। मनुष्य का रक्त लेकर उसमें कुछ दूसरी वस्तुएं मिलाकर एक बर्तन में रख दिया जाता है। कुछ समय बाद उसमें कृमि उत्पन्न हो जाते हैं। वे हवा की खोज में घूमते हुए, छेदों से बाहर आकर लार छोड़ते हैं। उन्हीं (लारों) को कृमि-मूत्र कहा जाता है। वे स्वभाव से ही लाल होते हैं।

दूसरा अभिमत यह है-रुधिर में जो कृमि उत्पन्न होते हैं, उन्हें वहीं मसलकर कचरे को उतार दिया जाता है। उसमें कुछ दूसरी वस्तुएं मिला उसे रजक-रस (कृमिराग) बना लिया जाता है।

Jain Education International

For Private & Personal Use Only

www.jainelibrary.org